てんぱまる

てんぱまる特養の生活相談員という職種は知ってるかい??

名前は聞いたことがあるけれど、どんな仕事しているのかしら??

詳しいことは分からないわねぇ……

・無資格・未経験でも特養の生活相談員になれるの?

・特養の生活相談員の業務内容について詳しく知りたい

・特養の生活相談員になるための資格要件は?

・介護職から特養の生活相談員を目指したい

施設の顔とも呼ばれる特養の生活相談員。

非常にやりがいのある職種で、将来は施設長・管理者になる人も多く、地域や外部関係者との繋がりも増えます。

実際にぼく自身も特養の生活相談員として経験を積んで、現在は施設長に!!!

さらには外部評価委員や実務者研修講師としての副業を行えるようになり、介護職の時に比べると年収がアップしました。

特養の生活相談員になると、たくさんのメリットがあるよ!

それなら、わたしも目指してみようかしら?

特養の生活相談員を目指す多くの人が途中で失敗・挫折し、なれないまま……

なれたとしても、とても長い時間をかけます。

ぼくの場合は、特養の生活相談員となるまでに10年という長い時間がかかりました。

失敗・苦労を重ねながらも結果オーライで、なんとか特養の生活相談員になれましたが、今考えると「もっと工夫の余地があった」と振り返ることがたくさん……

他者の失敗から学ぶべきところは多いはず。

できるなら短時間でなりたいわね~

失敗・挫折・後悔しないノウハウが知りたいわ!

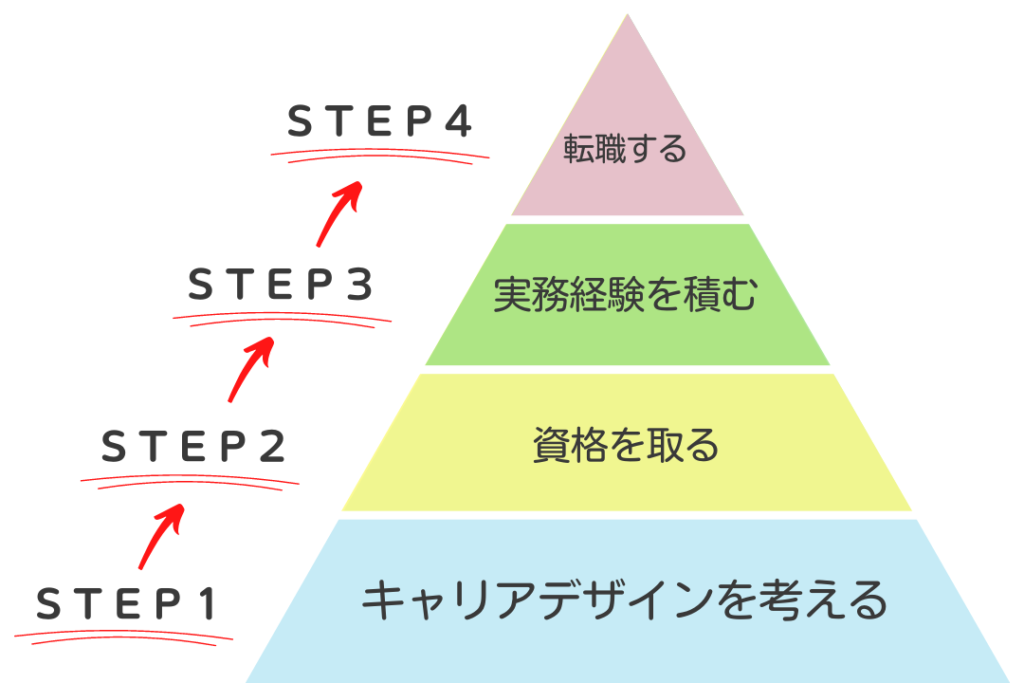

この記事では、ぼくの失敗経験を踏まえながら特養の生活相談員になるための理想的な手順を4STEPに分けて伝授します。

さらには無資格・未経験の人に向けて業務内容と資格要件についても、わかりやすく丁寧に解説します。

「途中で失敗・挫折・後悔はしたくない」というあなたにとって役立つ情報ばかりです。

特養の生活相談員になることを「途中で諦めてしまった人」「夢や目標を見失い、モヤモヤしている人」が、「もう一度頑張ってみよう」と思うきっかけにもなります。

特養の生活相談員はとても魅力的な職種です!

ただし、楽な仕事かと言えば違うかも……

それでも「特養の生活相談員を目指したい」と考えるあなたは、仕事に対するモチベーションが高く、向上心のある人です。

「自分自身を成長させたい」という想いが強いあなたなら必ずなれる!

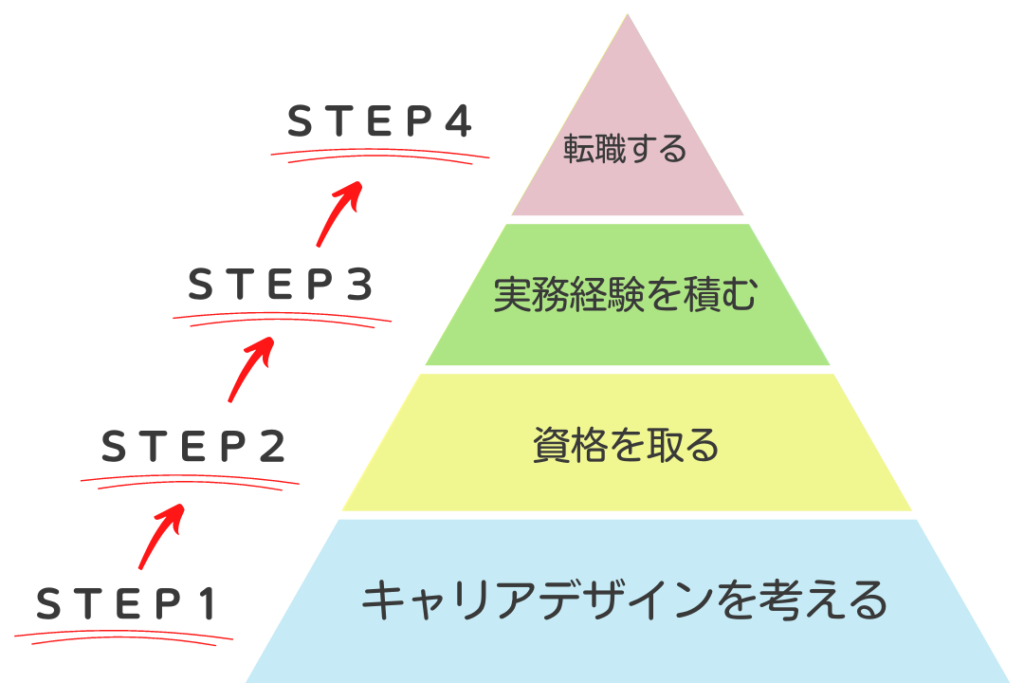

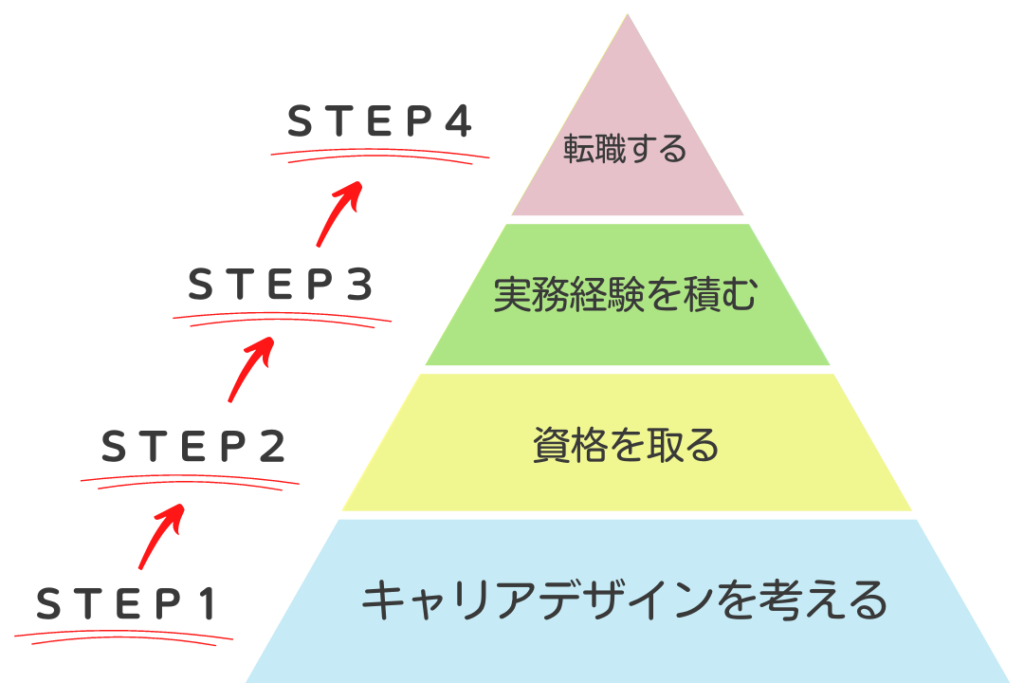

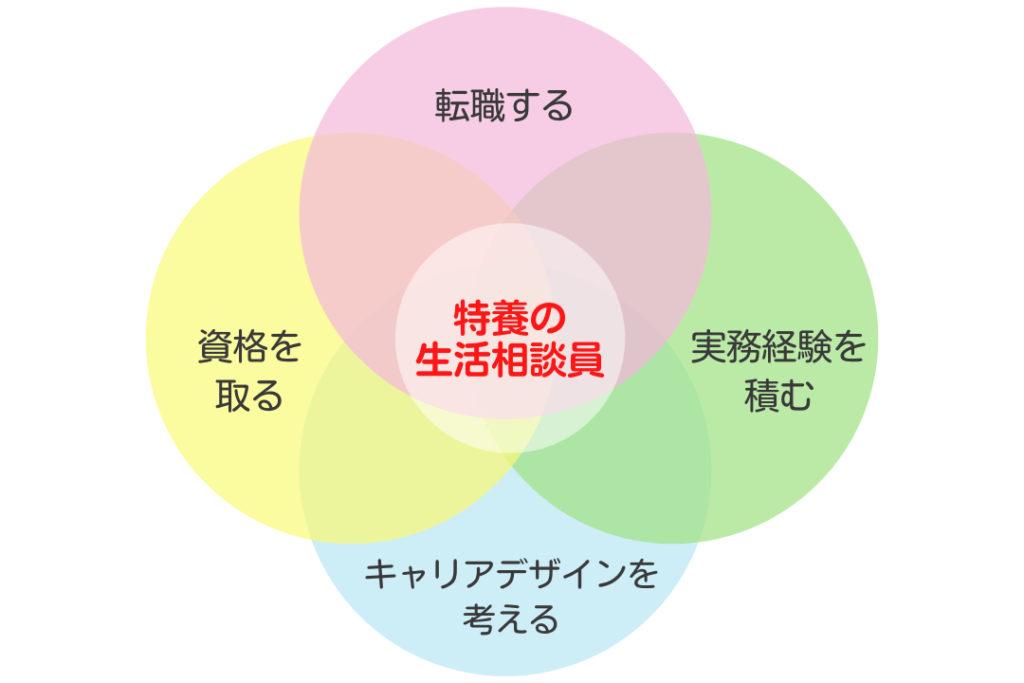

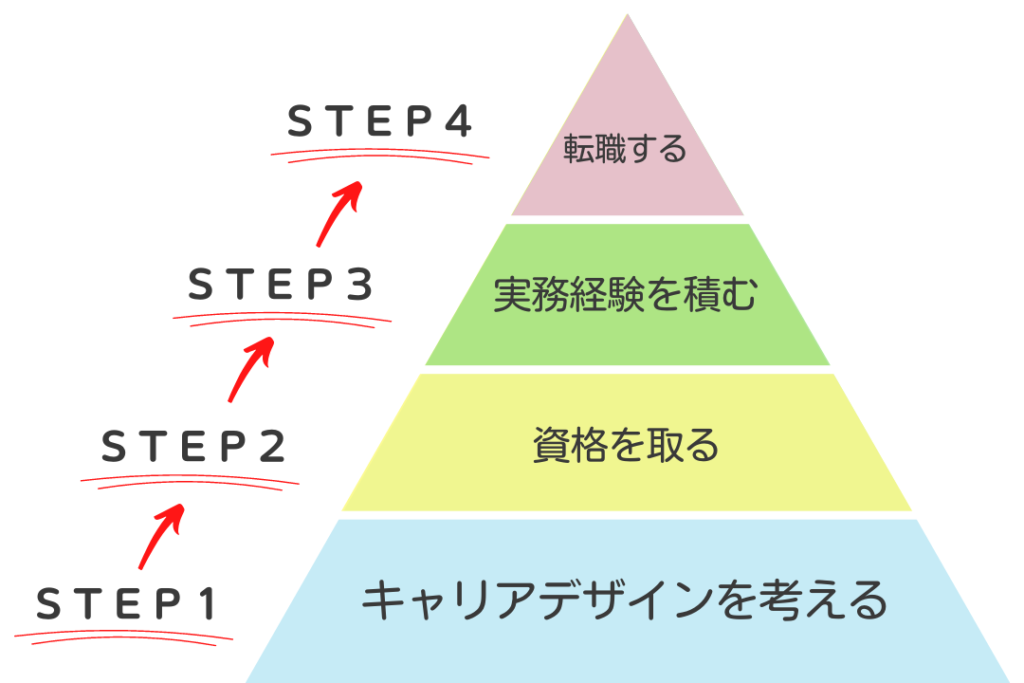

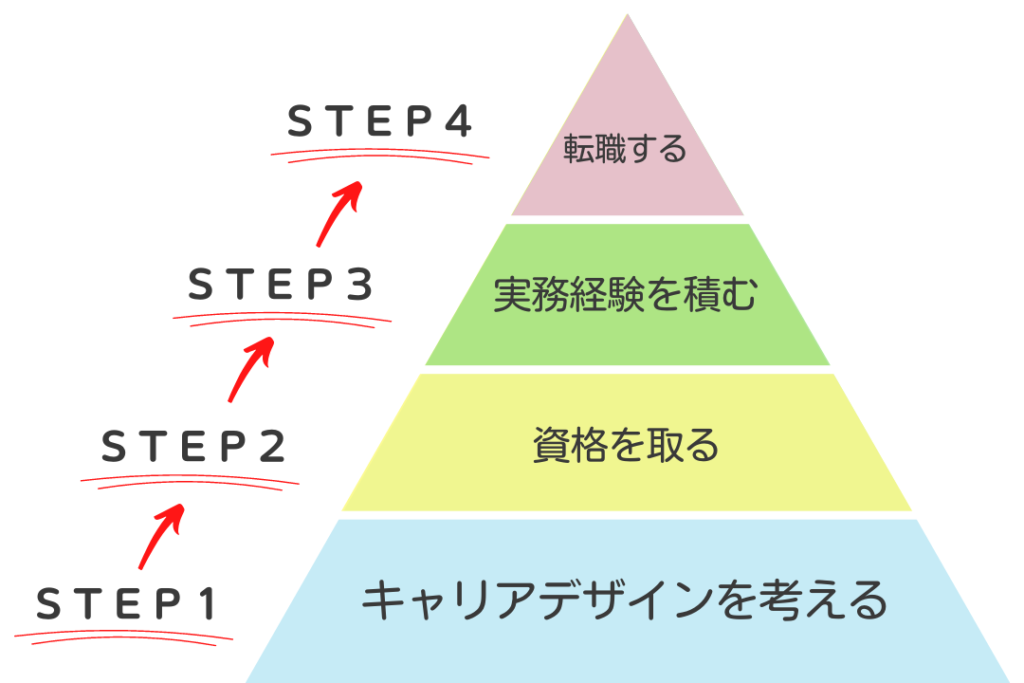

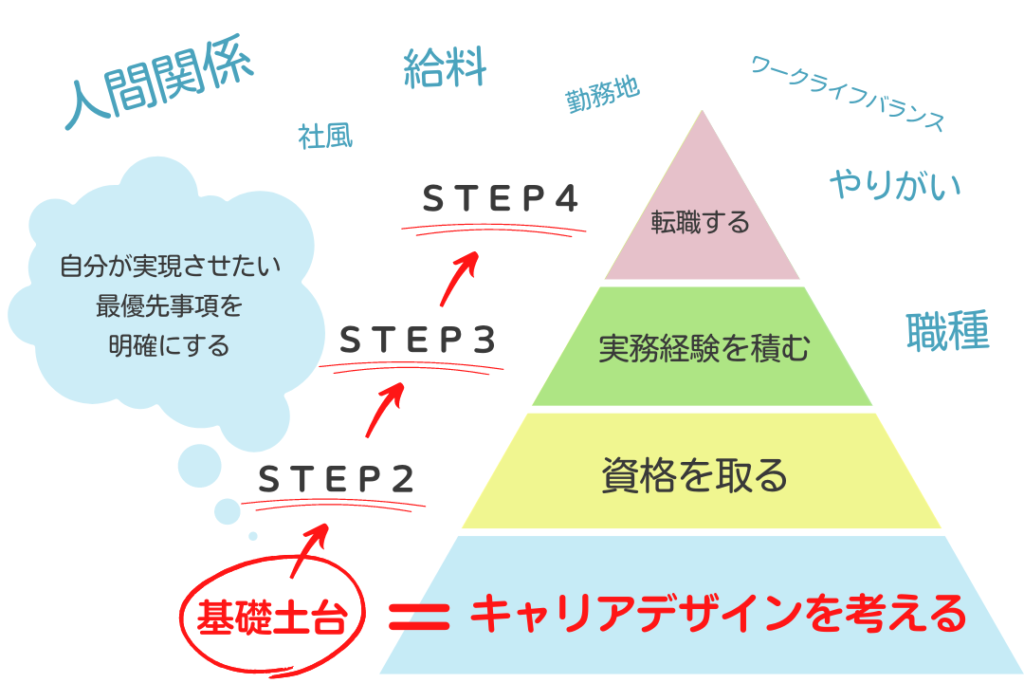

【結論】最優先すべき行動は、キャリアデザインを考えること

では結論からお伝えします。

途中の失敗・挫折をなくすために最優先すべき行動は、キャリアデザインを考えること!

ただやみくもに行動するだけではいけません。

下記のとおり段階的に行動することが必要です。

- 【STEP1】キャリアデザインを考える

- 【STEP2】資格を取る

- 【STEP3】実務経験を積む

- 【STEP4】転職する

まずはSTEP1として「キャリアデザインを考える」ことから始めます。

次にSTEP2として「資格を取る」、STEP3として「実務経験を積む」ことで知識・スキルを身につけます。

さらにはSTEP4として「転職する」ことも必要になります。

STEP2、STEP3から行動するのではなく、STEP1から段階的に行動することが重要です。

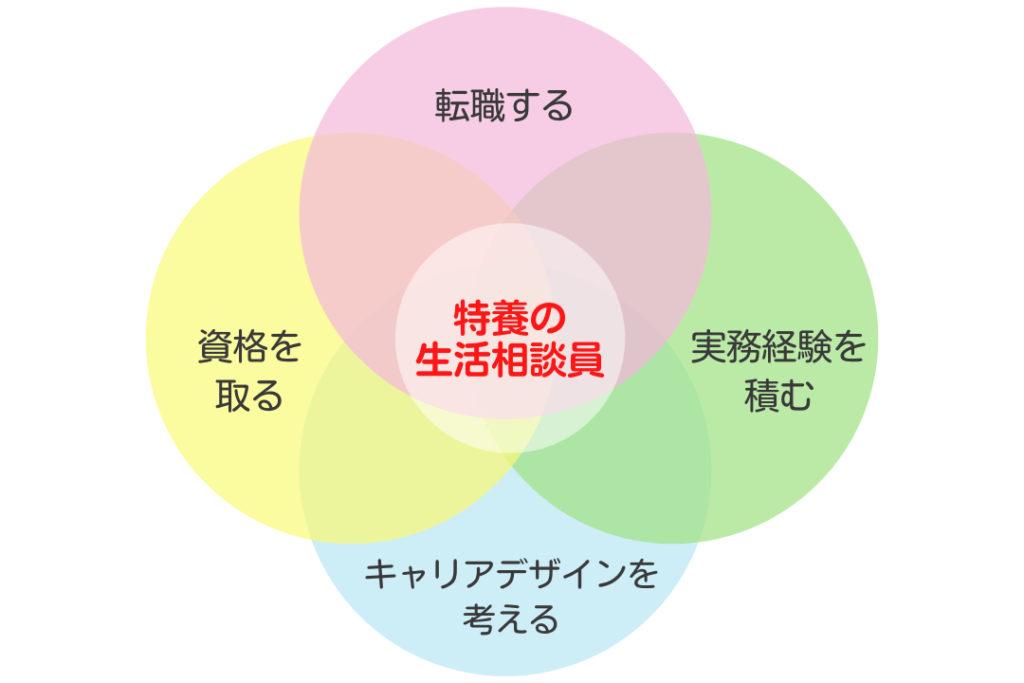

STEP1、STEP2、STEP3、STEP4は、すべて「特養の生活相談員になる」というゴールを達成するための行動になります。

ゴールから逆算して考えることが必要なのね!

そもそも特養の生活相談員って、どんな職種?

キャリアデザインを考えるためには、特養の生活相談員がどんな職種なのかを正しく知る必要があります。

介護職で「もう知ってるよ」という人でも、間違えて理解している人は意外と多い……

一緒に確認していきましょう!

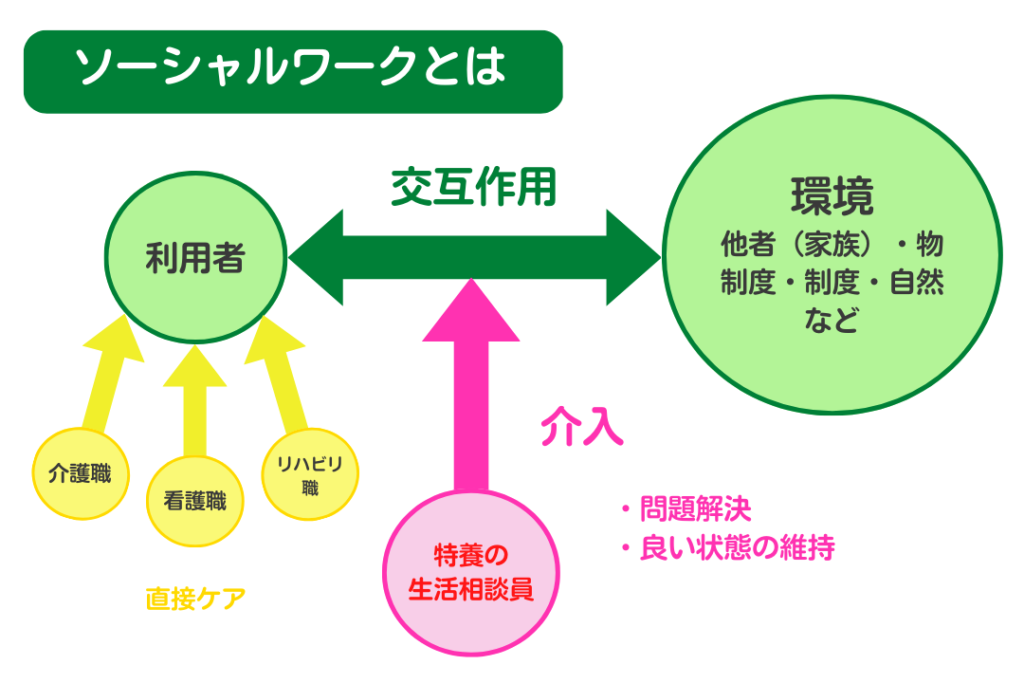

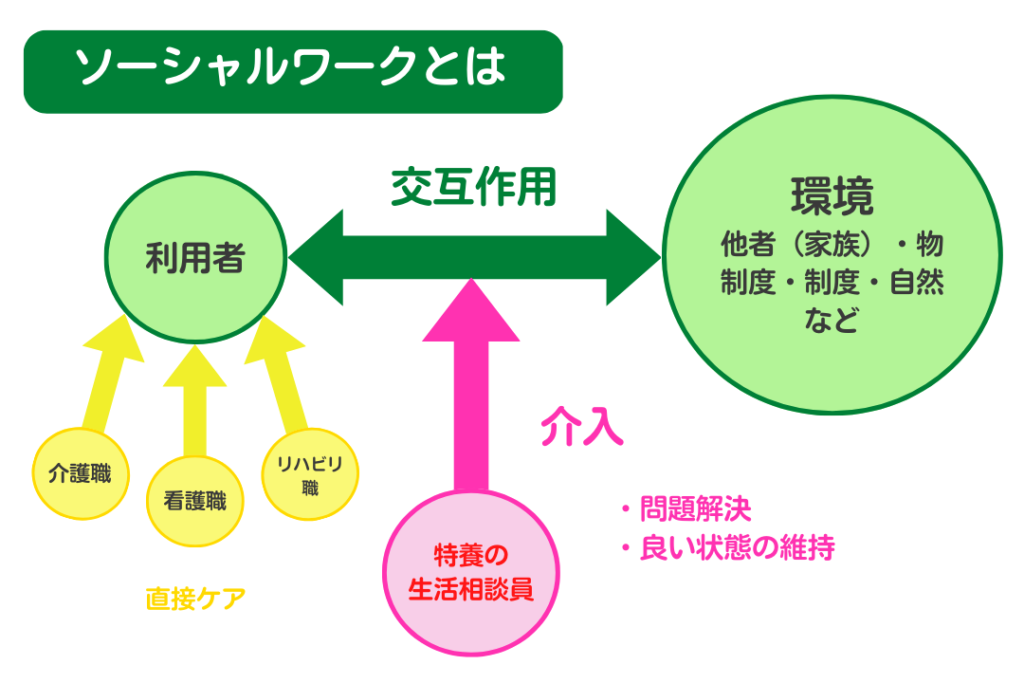

特養の生活相談員はソーシャルワーカー

特養の生活相談員を語るうえで、ソーシャルワークの理解は欠かせません。

ソーシャルワークとは、人(援助対象者)と環境(他者・物・制度・自然など)の交互作用し合う接点に介入し、双方の間にある「障壁」を取り除き、問題の解決を図ることです。

また問題解決のみならず、双方の良い状態が維持できるよう介入することです。

ソーシャルワークを実践する人はソーシャルワーカーと呼ばれます。

そして特養の生活相談員もソーシャルワーカーであり、利用者と環境の交互作用に介入する職種です。

なんか、かっこいいわ!

特養の生活相談員の業務内容

特養の生活相談員の主な業務内容はソーシャルワークです。

けれども特養の生活相談員の業務内容をみると、ソーシャルワーク以外の付帯業務がたくさんあることがわかります。

業務内容の詳細は下記のとおりです。

| 業務カテゴリー | 業務内容 |

|---|---|

| 窓口業務 | ・問い合わせ対応(施設の特徴や利用料金の説明) ・施設見学対応 ・入所申し込み受付 ・待機者管理 |

| 入所支援 | ・本人・家族との面談(状況調査) ・入所判定会議 ・受け入れ先との日程調整 ・入所準備・手続き ・契約説明 |

| 退所支援 | ・退所手続き ・残置物引き渡し |

| 入所中の本人・家族支援 | ・本人の状態把握 ・本人・家族の意向確認 ・権利擁護・代弁 ・年金・介護保険・健康保険等の手続き代行 ・状態変化時の電話連絡 ・面会対応 ・多職種との協働・連携 ・サービス担当者会議への出席 |

| 地域・外部関係者との関わり | ・ボランティアの受け入れ調整 ・実習生の受け入れ調整 ・就労体験の受け入れ調整 ・自治会・町会関係者との情報共有 ・第三者委員・オンブズマンとの情報共有 ・地域包括支援センターとの情報共有 ・地域ケア会議への参加 ・医療機関との連絡調整 ・認定調査員の対応 ・指導監査・実地指導の対応 |

| 運営管理 | ・指定更新に関する書類の作成・提出 ・介護給付費算定に関する書類の作成・提出 ・職員配置・加算要件等の確認 |

| ショートステイ | ・空床管理 ・居宅ケアマネジャーとの連絡調整 ・利用準備・手続き ・個別支援計画の作成・評価 |

| その他の付帯業務 | ・利用者の郵便物管理 ・利用料請求書の作成と家族への請求 ・遅延金の回収 ・介護給付費明細書・請求書の作成 ・国保連への伝送 ・車の運転・送迎 ・病院受診の付き添い ・介護備品の管理・注文 ・福祉用具の修理依頼 ・施設内設備の交換・修繕に関する連絡調整 ・ケアワーク(身体介護) ・行事やイベントの企画・進行 ・選挙時の不在者投票管理 ・通夜・葬儀への参列 |

業務が多すぎてビックリ!!

このように特養の生活相談員の業務範囲は広く、多岐にわたります。

特養は生活の場。

生活の場を支えるためにはソーシャルワーカーであっても、ソーシャルワークだけ行えば良いというわけにはいきません。

この付帯業務は、生活の場を支えるソーシャルワーカーの大切な業務!!

この認識が大切になります。

ソーシャルワークor付帯業務かについて、整理することが必要だよ!

付帯業務が多いことにより、ソーシャルワーカーとして自らのアイデンティティを確立するうえでジレンマを抱える人も多くいます。

また、施設・法人の規模や方針によっても業務範囲が異なるため、留意する必要もあります。

この付帯業務の多さこそ、特養の生活相談員が「何でも屋」と呼ばれるゆえん!

上記以外の業務もたくさんありそう……

利用者の「生ききる」を支える職種

特養の生活相談員は、高齢者福祉分野のソーシャルワーカーです。

ソーシャルワーカーは高齢者福祉分野のみならず、病院・学校・社会福祉協議会など、さまざまな場所にいます。

- 病院の医療ソーシャルワーカー(MSW)は、患者の退院支援

- 学校のスクールソーシャルワーカー(SSW)は、子どもの問題解決

- 社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワーカー(CSW)は、地域の福祉増進

- デイサービスの生活相談員は、通いの場として生活の一部を支える

特養は「原則、要介護3以上」の入所要件があり、常時介護が必要な利用者がいる生活の場です。

終の住処(すみか)と呼ばれ、多くの人が施設で最期を迎えます。

【知らないと損!】転職や施設探しで得するために知っておくべき特別養護老人ホームの特徴

特養の生活相談員は利用者の24時間365日を生活の場で支え、人生の最終段階まで伴奏するソーシャルワーカーで、利用者の「生ききる」を支える職種です。

他のソーシャルワーカーにはない、唯一無二の魅力があります。

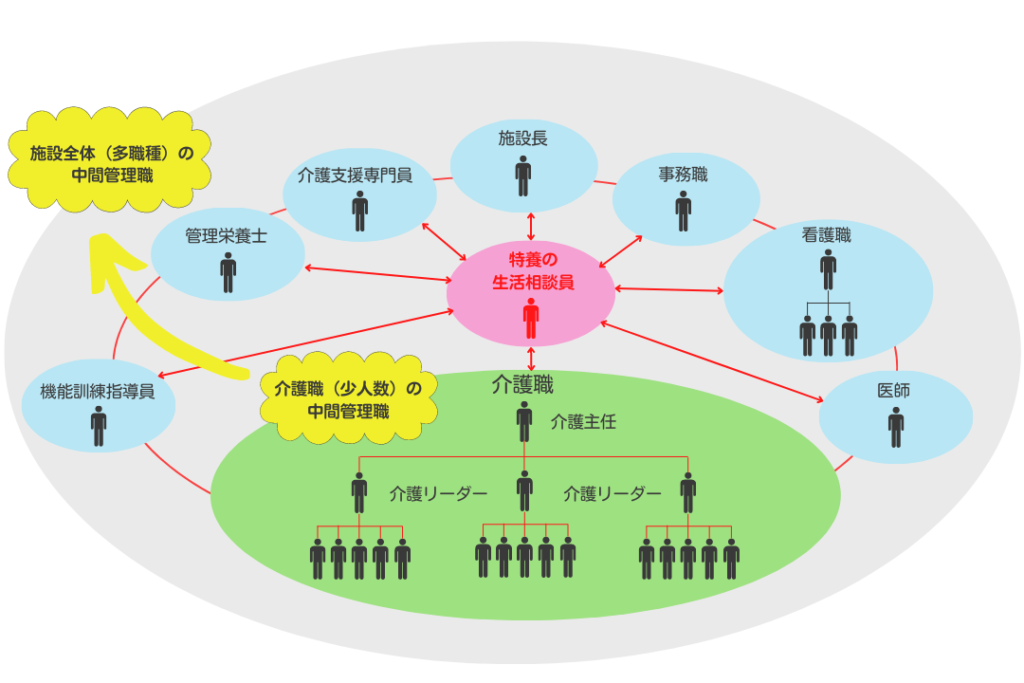

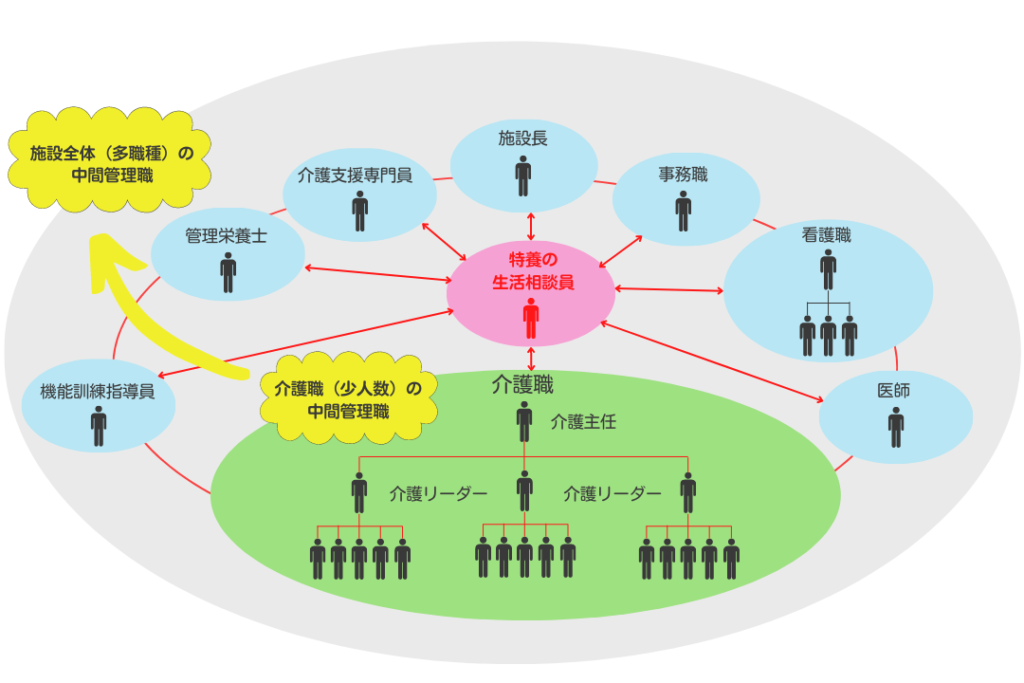

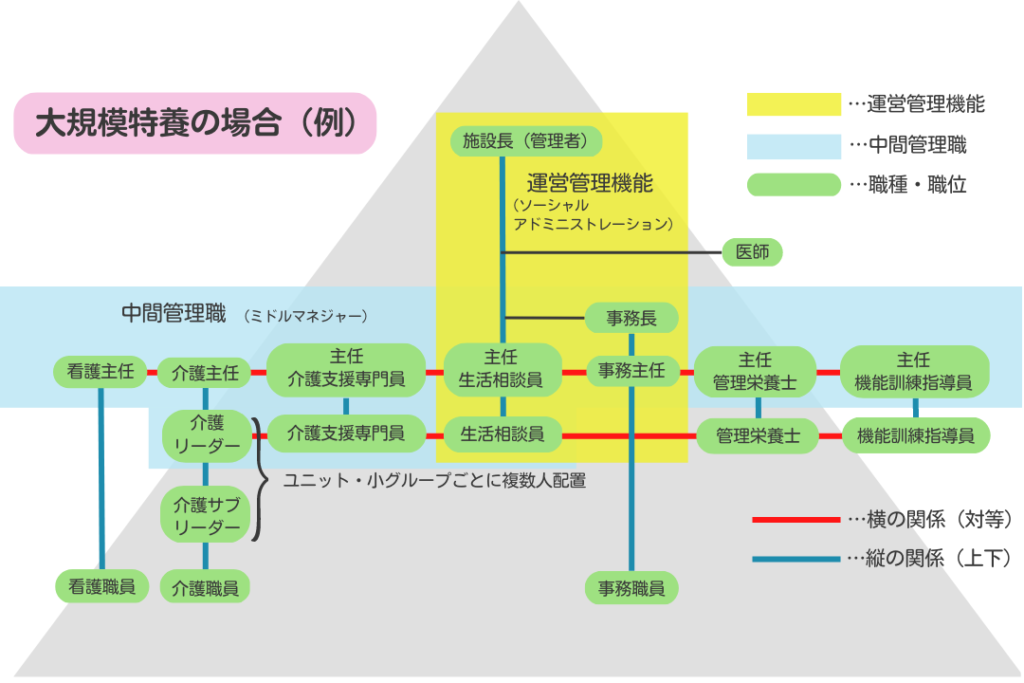

そして、「介護現場」「施設管理」「地域」について把握できる立ち位置で、施設全体の中間管理職(ミドルマネジャー)や運営管理機能(ソーシャルアドミニストレーション)の役割を担います。

つまり、高い能力と精神的にタフであることが求められるということ。

決して簡単で楽な職種ではありません。

「なんとなくやりたい」だけでは無理かも……

【生活相談員の仕事とは?】ソーシャルワークの視点でわかる機能と役割10選

特養の生活相談員と施設ケアマネジャーの違い

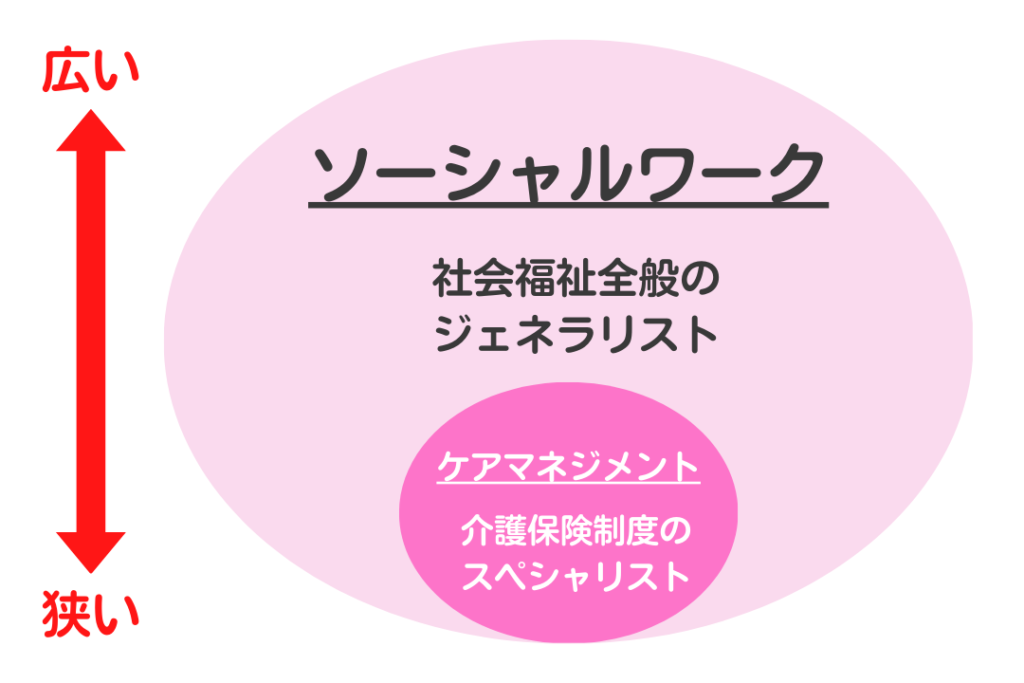

ここで特養の生活相談員と施設ケアマネジャーの違いについてお伝えします。

この違いは、特養の生活相談員を目指す多くの人が抱く疑問のひとつです。

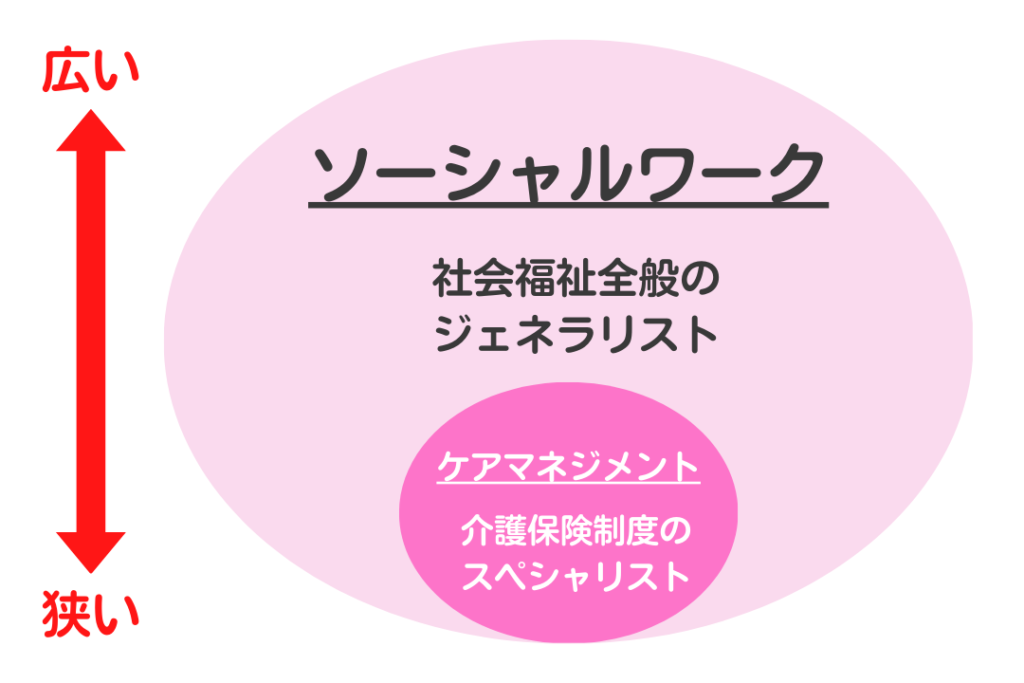

職種の違いを一言で表すと、下記の通りです。

ソーシャルワークとは、人(援助対象者)と環境(他者・物・制度・自然など)の交互作用し合う接点に介入し、双方の間にある「障壁」を取り除き、問題の解決を図ること。

一方でケアマネジメントとは、介護保険制度の介護支援サービスとして行われるアセスメント・ケアプランの作成・実行・評価といった一連のプロセスを示すのが一般的です。

特養の生活相談員は、ソーシャルワークを実践する社会福祉全般のジェネラリスト!

施設ケアマネジャーは、ケアマネジメントを実践する介護保険制度のスペシャリスト!

つまり、ケアマネジメントはソーシャルワークという広い概念の一部だと言えます。

施設ケアマネジャーの主な業務内容は、下記のとおりです。

| 業務カテゴリー | 業務内容 |

|---|---|

| ケアマネジメント | ・問い合わせ対応(施設の特徴や利用料金の説明) ・施設見学対応 ・入所申し込み受付 ・待機者管理 |

| 要介護認定に関する業務 | ・本人・家族との面談(状況調査) ・入所判定会議 ・受け入れ先との日程調整 ・入所準備・手続き ・契約説明 |

| その他の付帯業務 | 業務カテゴリー 業務内容 ケアマネジメント ・インテーク ・アセスメント(課題分析) ・ケアプラン原案の作成 ・サービス担当者会議の開催・進行 ・利用者・家族等に対するケアプランの内容説明 ・ケアプランの決定・交付 ・モニタリング・評価 要介護認定に関する業務 ・更新・区分変更申請 ・認定調査の日程調整・立ち合い ・認定調査の実施 ・認定調査票の作成・提出 その他の付帯業務 ※兼務している職種に応じて変化 施設ケアマネジャーの主な業務内容 |

施設ケアマネジャーの配置基準は、利用者100人までは1人でよいことになっています。

さらには他の職種との兼務も可能。

よって施設ケアマネジャーを専従で配置し、ケアマネジメントだけを業務範囲としている特養は多くありません……

兼務するのは、介護リーダー・介護主任・生活相談員であることが多いです。

ぼく自身もケアマネジャーを兼務していたよ!

施設ケアマネジャーの配置基準は厳しいのねぇ……

ケアマネジメント以外の業務範囲は、兼務している職種に応じて変化します。

生活相談員とケアマネジャーを兼務した場合は、ソーシャルワーク+ケアマネジメント。

介護職とケアマネジャーを兼務した場合は、ケアワーク+ケアマネジメントが業務範囲となります。

ケアマネジメントはケアマネジャーにしかできないほぼ業務独占で、要介護認定に関する業務も行います。

施設ケアマネジャーの業務内容・配置基準についても、理解を深めておきましょう。

ケアマネジャーを目指すべきか迷っている人は必見!ケアマネジャーの仕事内容と魅力について解説

生活相談員になるための資格要件

生活相談員になるための資格要件は「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)第5条第2項」によって、下記のとおり定められています。

生活相談員は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有する者でなければならない。

デイサービスやショートステイなど、特養以外の生活相談員についても要件は同じです。

社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者

社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者は、下記のとおりです。

「同等以上の者として厚生労働省令で定めるもの」には、社会福祉法施行規則第1条の2で規定される下記の人が該当します。

つまり社会福祉主事任用資格・社会福祉士・精神保健福祉士いずれかの資格があれば、それだけで生活相談員になる資格要件を満たしていることになります。

やっぱり資格って大事よねぇ……

【2025年最新】経験年数別・ランキング形式で紹介!高齢分野で役立つ介護・福祉系資格おすすめ14選

同等以上の能力を有する者

「同等以上の能力を有する者」について、厚生労働省は明確な基準を示していません……

よって各自治体の判断に任されるかたちになっています。

なんか適当な感じがしない?

そう言われるとそうだね……

でも上記の資格がない人にとっては、ありがたい緩和措置だよね!

ポイントとなる要件は、下記のとおりです。

・社会福祉主事任用資格・社会福祉士・精神保健福祉士以外の資格

・指定の施設や事業における実務経験

社会福祉主事任用資格・社会福祉士・精神保健福祉士以外の資格

多くの自治体が介護支援専門員(ケアマネージャー)と介護福祉士を資格要件として定めています。

その他にも、保育士・看護師・准看護師を資格要件として定めている自治体があります。

- 北海道…介護支援専門員・介護福祉士

- 愛知県…介護支援専門員・介護福祉士・保育士

- 佐賀県…介護支援専門員・介護福祉士・看護師・准看護師

自治体で資格要件として定めている資格があれば、社会福祉主事任用資格・社会福祉士・精神保健福祉士の資格がなくても、生活相談員になることができます。

たかが資格、されど資格……

介護・福祉・医療系の資格があれば、生活相談員になれる可能性が高まるわね!

指定の施設や事業における実務経験

特定の資格の有無だけではなく、指定の施設や事業における実務経験を資格要件として定めている自治体もあります。

「実務経験として必要な時間」は、それぞれの自治体によって違うため注意が必要です。

- 宮城県(仙台市)…厚生労働省が定める指定施設で、相談援助、看護または介護業務の経験が通算3年以上ある人

- 神奈川県(川崎市・横浜市・横須賀市)…介護保険施設又は通所系サービス事業所で2年以上の常勤勤務

- 三重県…保健・医療・福祉サービスに関する実務経験が1年以上ある人

特定の資格がなくても、自治体が定める実務経験を満たしていれば、生活相談員になることができます。

住んでいる自治体の資格要件をしっかりと確認しておこう!

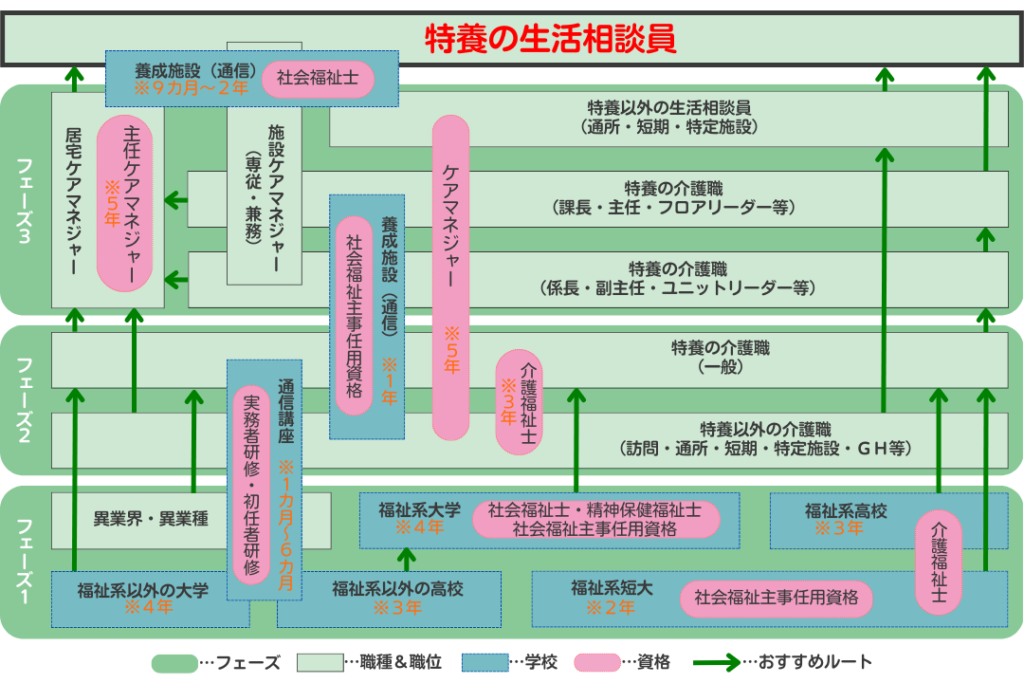

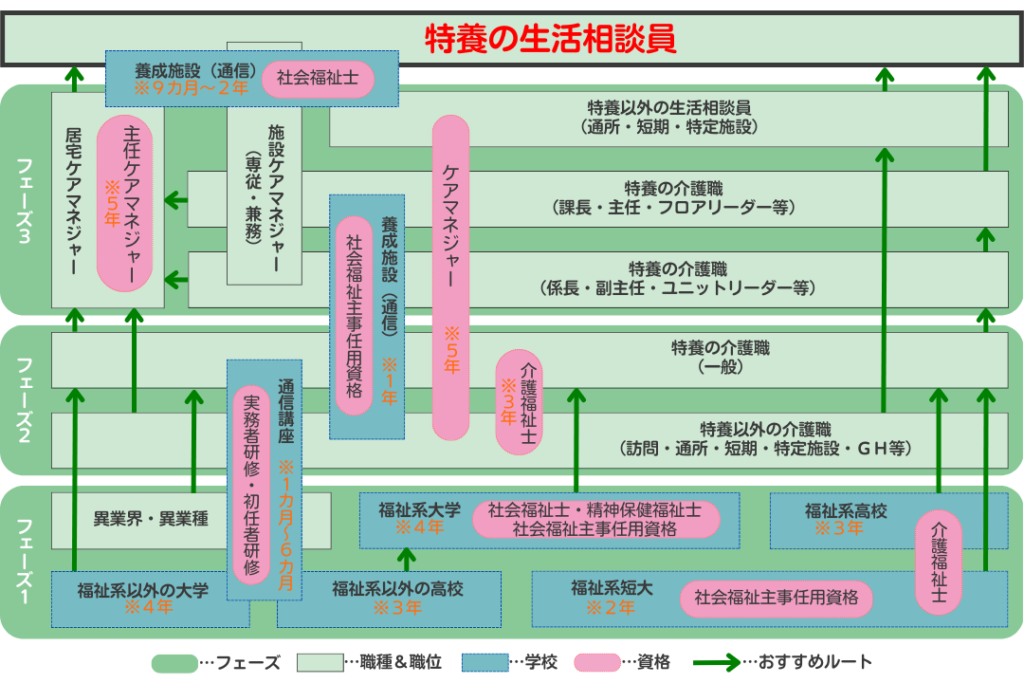

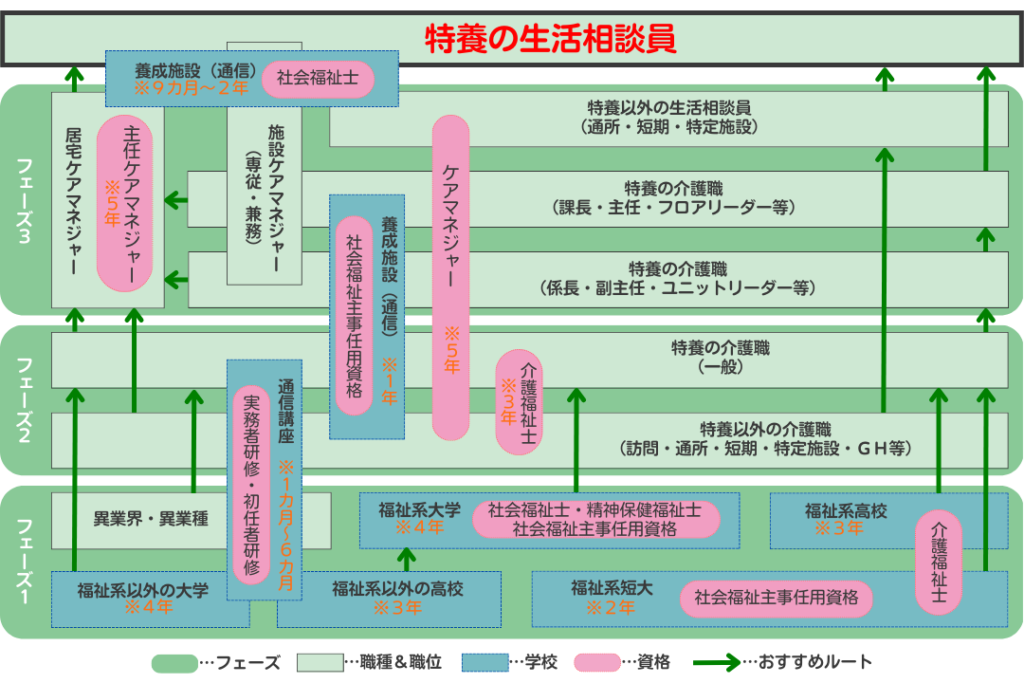

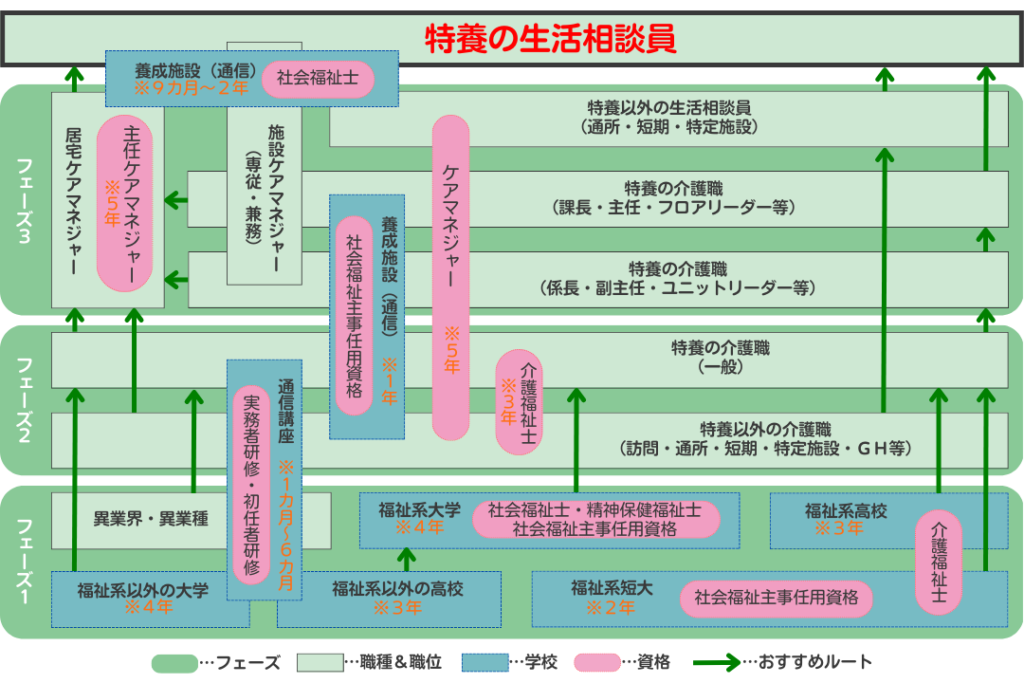

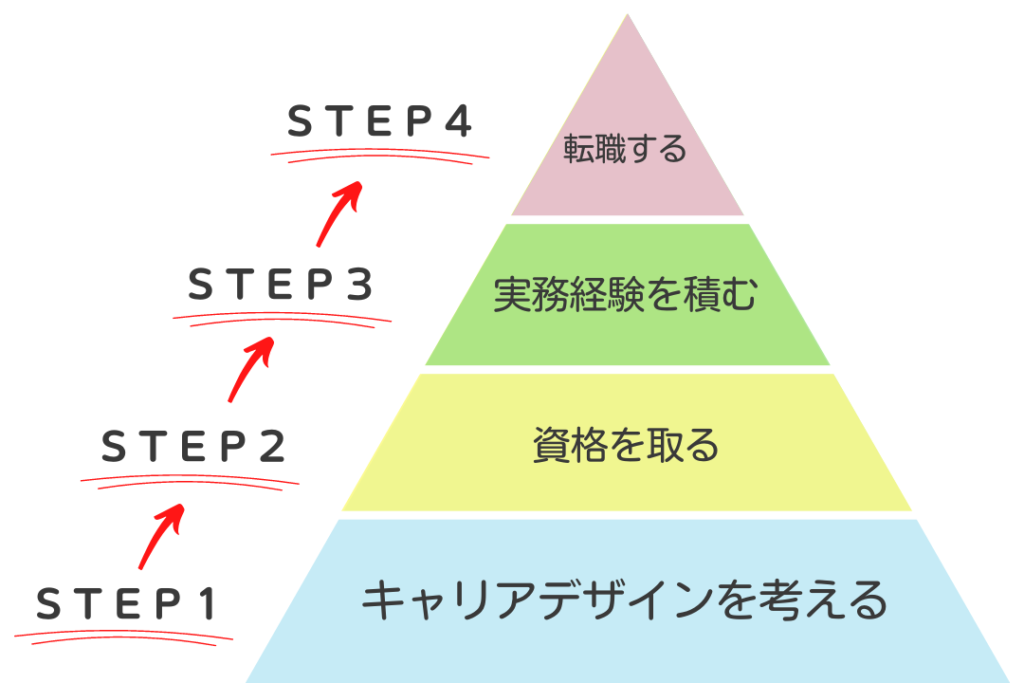

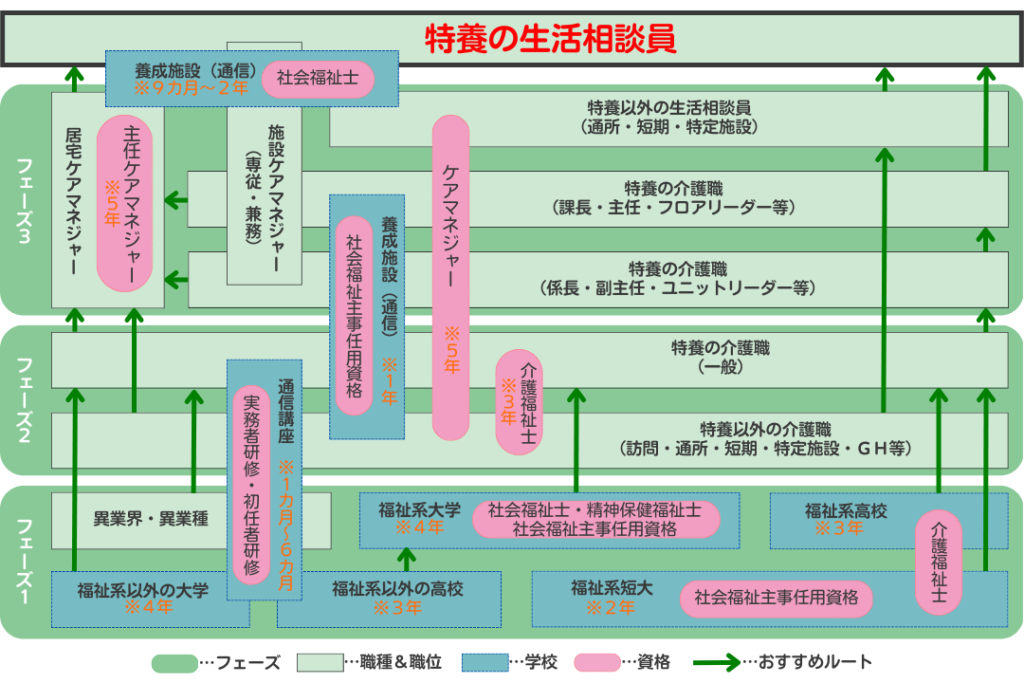

キャリアロードマップと立ち位置

業務内容と資格要件はわかったけれど、どのようにキャリアデザインを考えたらいいかわからない……

今の自分が、どのようなルートで特養の生活相談員になれるのかイメージできない……

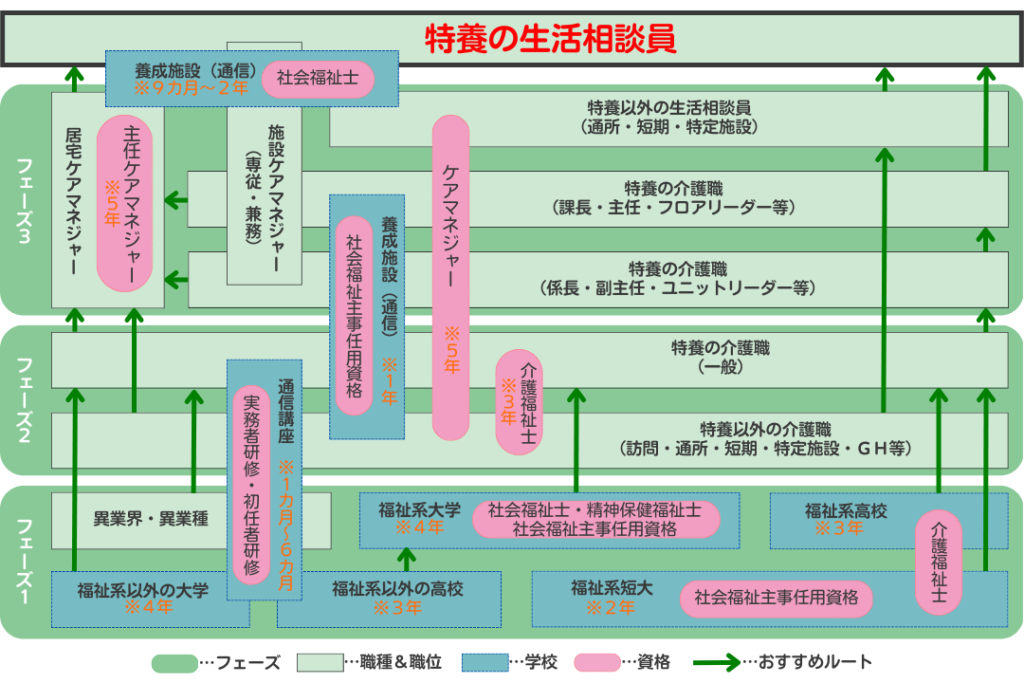

そんなあなたのために、特養の生活相談員になるためのキャリアロードマップを作成しました!!

最終ゴールは、特養の生活相談員になること!

職種・職位、学校、取得できる資格、おすすめルートを記載しています。

「異業界・異業種の人」「福祉系大学卒の有資格者」「介護職」など、どんな人でも一目で自分の立ち位置がわかるよう作成しました。

このキャリアロードマップを参考にすれば、キャリアデザインを考えやすくなるわね!

3つのフェーズ

キャリアロードマップは、大きく3つのフェーズに分けられています。

・フェーズ1…未経験者

・フェーズ2…非管理職

・フェーズ3…中間管理職

まずはぼくの選んだ「おすすめルート」のコンセプトをお伝えするよ!

おすすめルートのコンセプト

ぼくの選んだ「おすすめルート」のコンセプトは、専門職として活躍できるルートになります。

言い換えるなら、失敗・挫折・後悔を限りなく減らすためのルートです。

そのためには、下記のことが必須になります。

- 社会福祉士の資格を取る

- 介護職の中間管理職として実務経験を積む

つまり無資格・未経験の人が、数カ月でなれる最短ルートではありません。

おすすめルート=最短ルートではないことに注意しよう!

とは言っても、「最短で特養の生活相談員になりたい」という人もいるはず……

そんな人は法律で定められた資格要件を満たせる最低限のルートを選びましょう。

資格の種類や実務経験の職位にこだわらなければ、最短ルートです。

けれども最短ルートは、いばらの道……

そもそも採用されにくいことに加え、仮に特養の生活相談員になれたとしても、失敗・挫折・後悔につながる可能性が高いです。

急いでなれたとしても、途中でリタイヤすることになったら意味がないわね!

社会福祉士の資格を取るべき理由

特養の生活相談員になるためには、社会福祉士の資格が必須というわけでありません。

それでもぼくは社会福祉士の資格を取るべきだと考えます。

なぜなら特養の生活相談員はソーシャルワーク専門職だからです。

社会福祉士の資格を取るための学習過程で、体系的な理論に基づいた知識が深まります。

資格が取れたあとは、ソーシャルワーカーとして自己肯定感とモチベーションが向上!

法人・施設からの評価も上がり、資格手当の支給で収入もアップします。

資格は目に見える努力の成果物です。

資格を取るまでの時間とお金は、ソーシャルワーカーとして活躍できる人になるための自己投資!

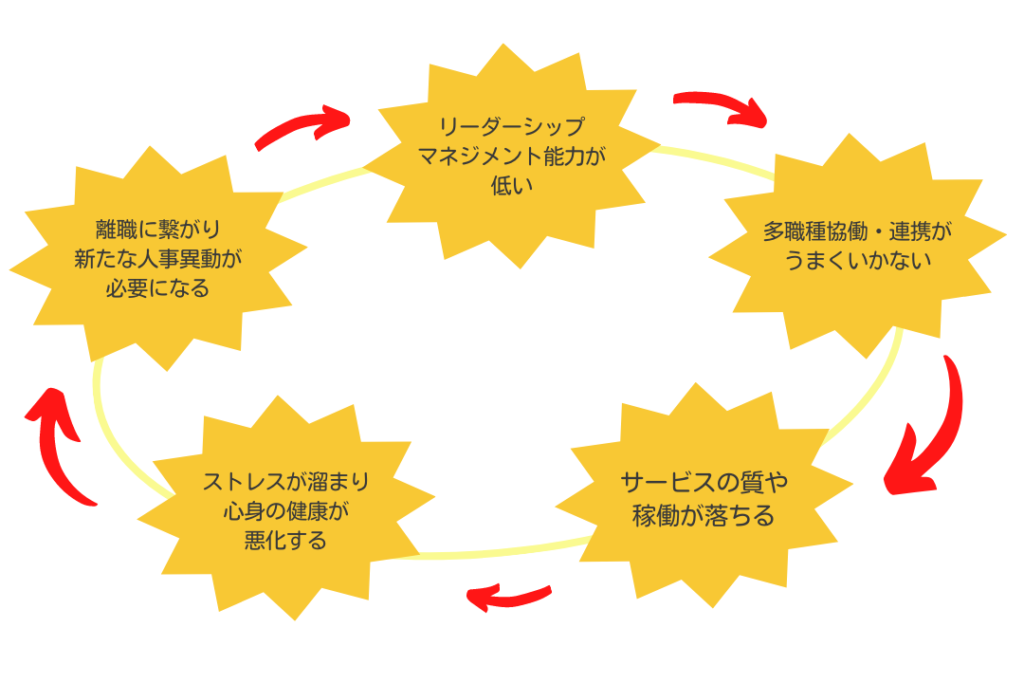

介護職の中間管理職として実務経験を積むべき理由

次に大切なのは、介護職の中間管理職として実務経験を積むことです。

介護職の中間管理職とは、ユニットリーダー・フロアリーダー・副主任・主任などの職位を指します。

特養の生活相談員は、施設全体の中間管理職としての役割を求められる職種。

いきなり施設全体の中間管理職になるのはハードルが高い……

少人数の介護職からであれば、無理なく段階的にリーダーシップ・マネジメント能力を高めることができます。

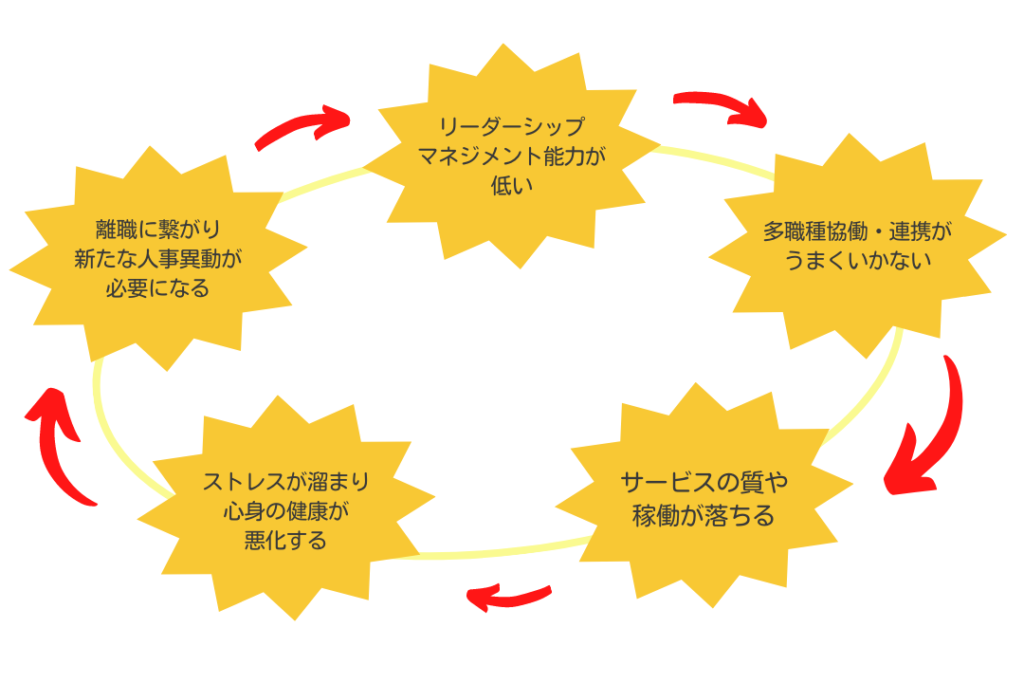

リーダーシップ・マネジメント能力が低ければ、仮に特養の生活相談員になれたとしても、施設全体が負のスパイラルに陥るきっかけとなります。

「特養の生活相談員になりたい」と考える人の多くは、仕事に対するモチベーションが高く、向上心があります。

そんなあなたの離職は、法人・施設側にとっても大きな損失……

介護職の中間管理職として実務経験がない人は、法人・施設側の立場から考えてもデメリットが大きく、採用されにくいと言えます。

法人・施設側は資格だけでなく、介護現場の実情がわかり、リーダーシップ・マネジメント能力の高い人材を求めているよ!

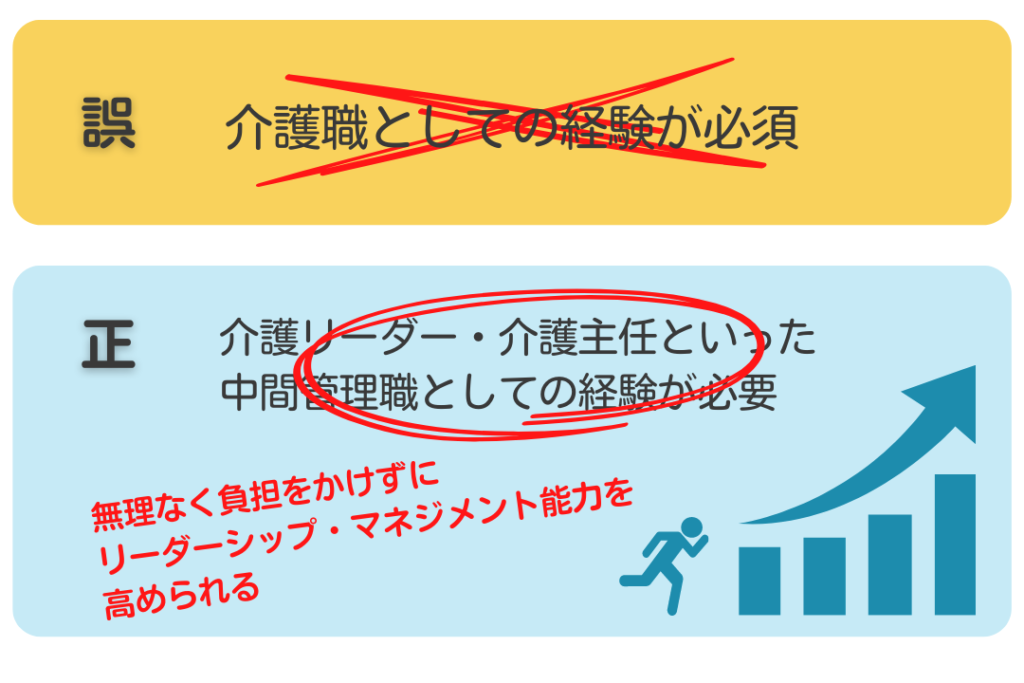

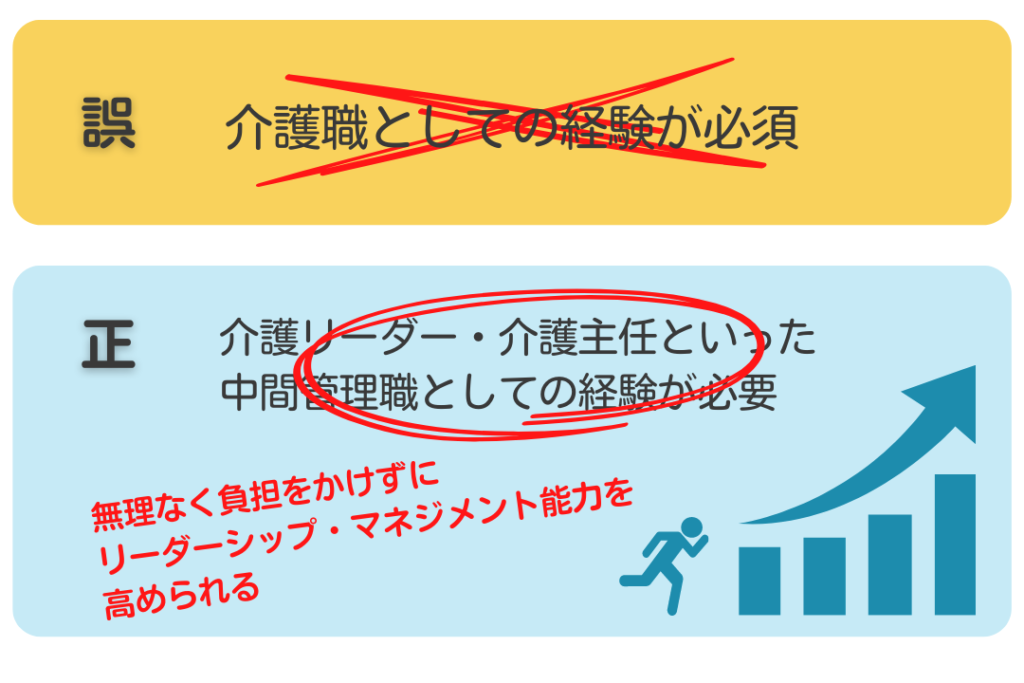

「介護職としての経験は必須」という間違えた認識

特養の生活相談員になるためのキャリアにおいて、介護職としての経験は必須だと考えている人がいます。

けれどもそれは、間違えた認識です。

特養の生活相談員となるために、介護職としての経験は必須でありません。

キャリアパスでは、フェーズ3の段階になるわね~

リーダーシップ・マネジメント能力を高めるためには、ただ単に介護職を長く経験しても意味がありません。

必要なのは介護職としての経験ではなく、介護リーダー・介護主任などの中間管理職(ミドルマネジャー)としての経験です。

リーダーシップを発揮し、マネジメントを実践する対象範囲は職種によって異なります。

- 介護リーダー・介護主任の対象範囲は介護職(少人数)

- 特養の生活相談員の対象範囲は施設全体(多職種)

対象範囲が広くなれば、それだけ難易度は上がります。

介護リーダー・介護主任を経験することは、段階的に対象範囲を広げることに繋がるため、無理なく負担をかけずにリーダーシップ・マネジメント能力を高められるというわけです。

負担を減らすため、難易度の低い順で経験を積もう!

途中で失敗・挫折しないためにも無理和禁物よね~

「介護職の経験は必須でない」という言葉には、さらにもうひとつの意味があります。

それは「介護職と生活相談員では、身につけるべき必要な知識・スキルは違う」という意味です。

介護職はケアワーカー、生活相談員はソーシャルワーカーと呼ばれ、身につけるべき必要な知識・スキルが違います。

【必要な知識・スキルの違い】

「利用者のケアに必要な知識・スキル」と「ソーシャルワークに必要な知識・スキル」は、まったくの別物!

介護職としての経験が、そのまま生活相談員に活かされるわけではありません。

「利用者に良いケアができる介護職」と「生活相談員になれる人、なったあとに活躍できる人」は違います。

専門職として求められる役割が違うのね!

福祉系大学で資格を取った人

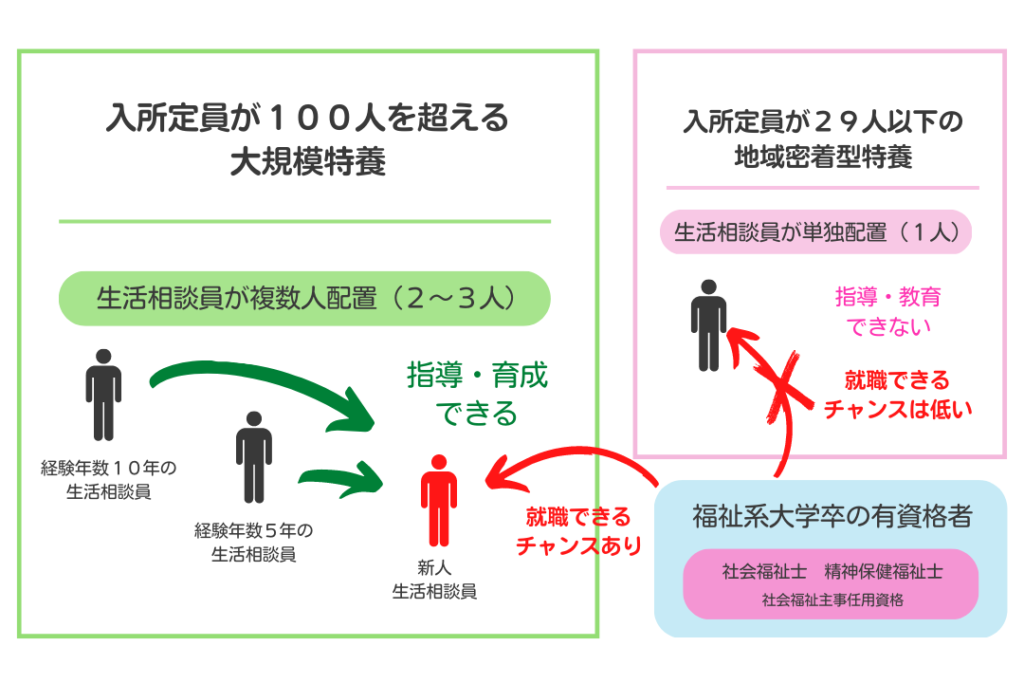

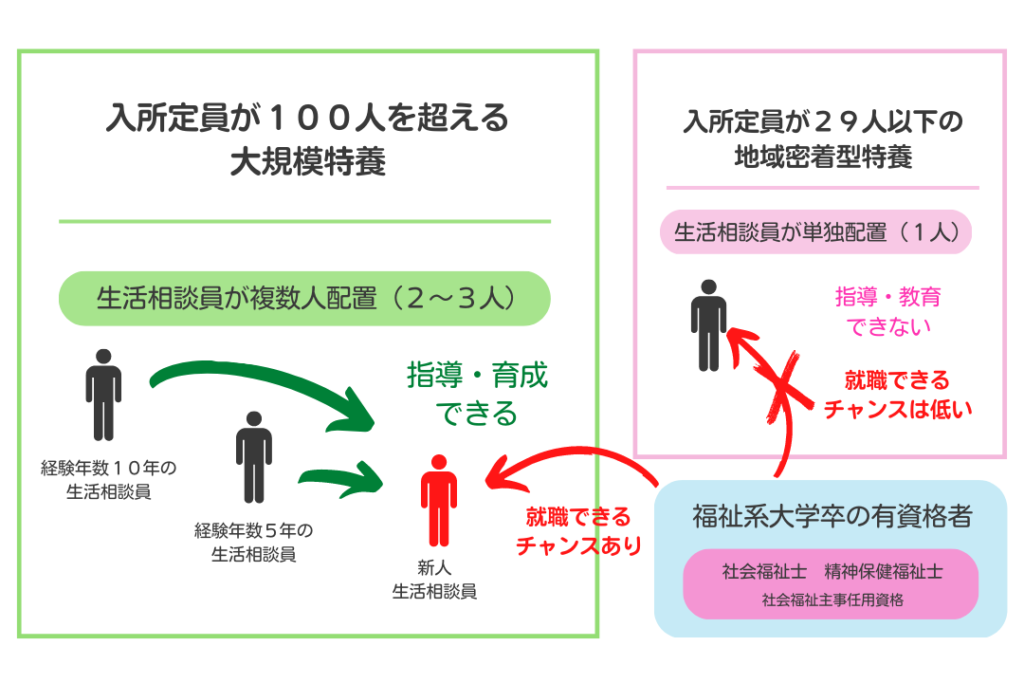

特養の生活相談員の配置基準は「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)第12条第3項」によって、下記のとおり定められています。

特養の生活相談員は、入所者の数が100人又はその端数を増すごとに1人以上

福祉系大学で資格を取ったとしても、特養の生活相談員は狭き門……

新卒後すぐになれる人は限られます。

特に入所者定員が29人以下の地域密着型特養では生活相談員が単独で配置されていることが多いため、就職できる可能性はとても低いです。

新卒で単独配置となれば、周囲に指導・育成できる人はいません。

仮に特養の生活相談員になれたとしても、大きな困難・苦労を伴います。

配置基準より多くの生活相談員を配置することは、施設・法人側の運営・経営的な視点から考えても少ないよね。

けれども、入所者定員が100人を超える大規模特養には複数人の生活相談員を配置する必要があります。

よって就職できる可能性が!!!

複数人の生活相談員が配置されている状況は、配置基準を満たすことだけでなく、施設単位で新人を指導・教育できる体制が整っていることを意味しています。

ベテラン生活相談員が指導・教育できる体制は、新卒者本人のみならず、施設・法人側にとっても大きな安心材料です。

一般的に目安となる特養の生活相談員の配置人数は地域密着型特養で1人、大規模特養で2~3人となります。

ぼくの勤務する特養は入所定員50名で、以前までは単独配置(ぼくだけ)。

けれども、ぼくが法人本部を兼任してからは生活相談員が増員されて複数人配置(2人)となりました。

(現在は介護主任が生活相談員と兼任)

その他にも介護職が生活相談員を兼任するなど、複数人配置している特養があります。

施設・法人の規模や状況によって、特養の配置人数は変化するよ!

福祉系大学卒の有資格者は、施設・法人の規模や生活相談員の配置人数をチェックしてみましょう♪

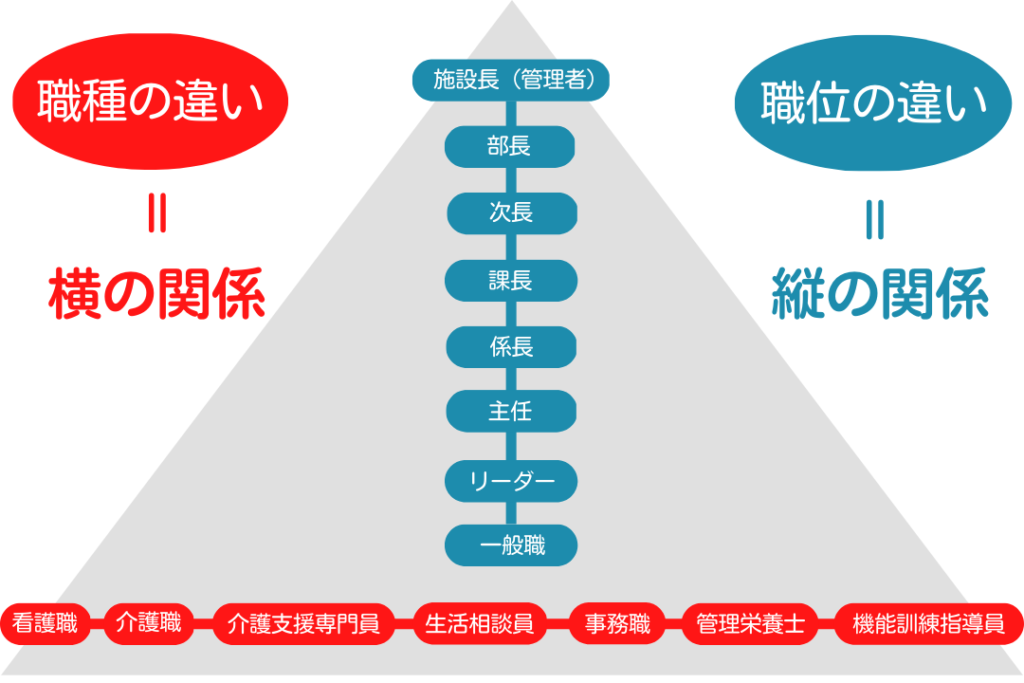

「職種の違い」と「職位の違い」

特養の生活相談員は施設全体の中間管理職(ミドルマネジャー)や運営管理機能(ソーシャルアドミニストレーション)を担う必要があり、施設・法人から一定の評価を受けています。

そのためか、特養の生活相談員になると「偉くなった」と勘違いしてしまう人がいます。

介護職に対して上から目線になったり、横柄な態度をとる人も……

ほんとカッコ悪いわ……最悪!

生活相談員は偉くありません。

介護職と特養の生活相談員の違いは「職種」であり、「職位」が違うわけではありません。

特養の生活相談員の立ち位置を理解するためには、「職種」と「職位」の意味を知り、正しい組織形態をイメージが持つ必要があります。

【職種と職位の違い】

- 職種…仕事の種類・内容

- 職位…職場における仕事上の地位

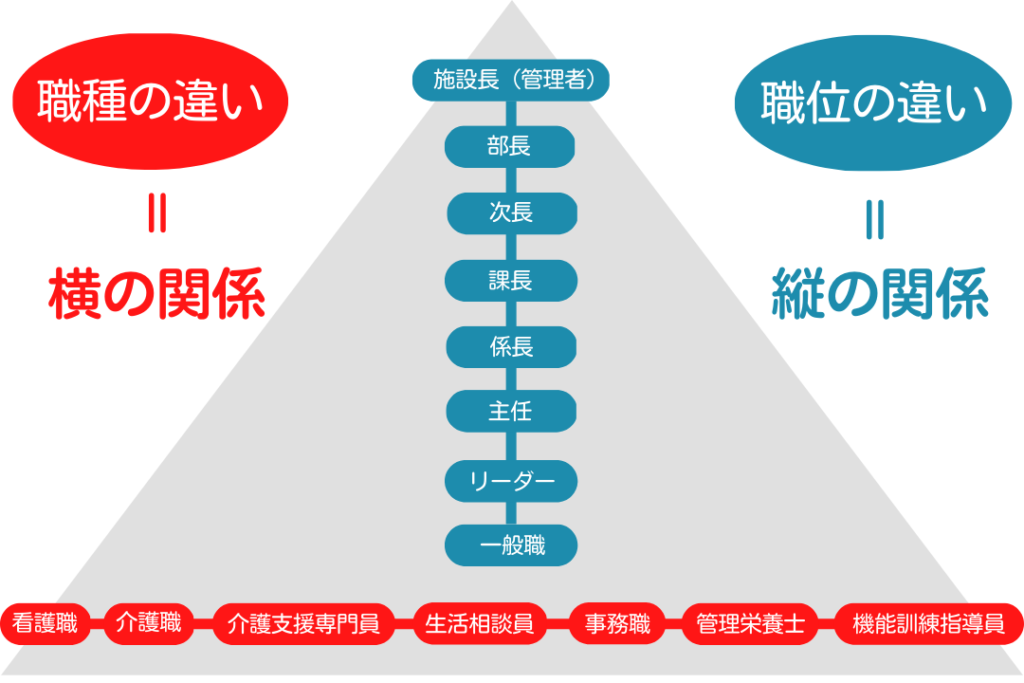

「職種の違い」と「職位の違い」を表したイメージ図が下記のとおりです。

「職種の違い」は横の関係、「職位の違い」は縦の関係だと表すことができます。

職種の違いに上下の関係はないため、対等な関係です。

上下の関係があるのは、それぞれの職種ごとにある職位の違いになります。

職種が違うだけで、フラットな関係ってことよね~

地域密着型模特養・大規模特養のどちらであっても、生活活相談員は偉くないことに変わりはありません。

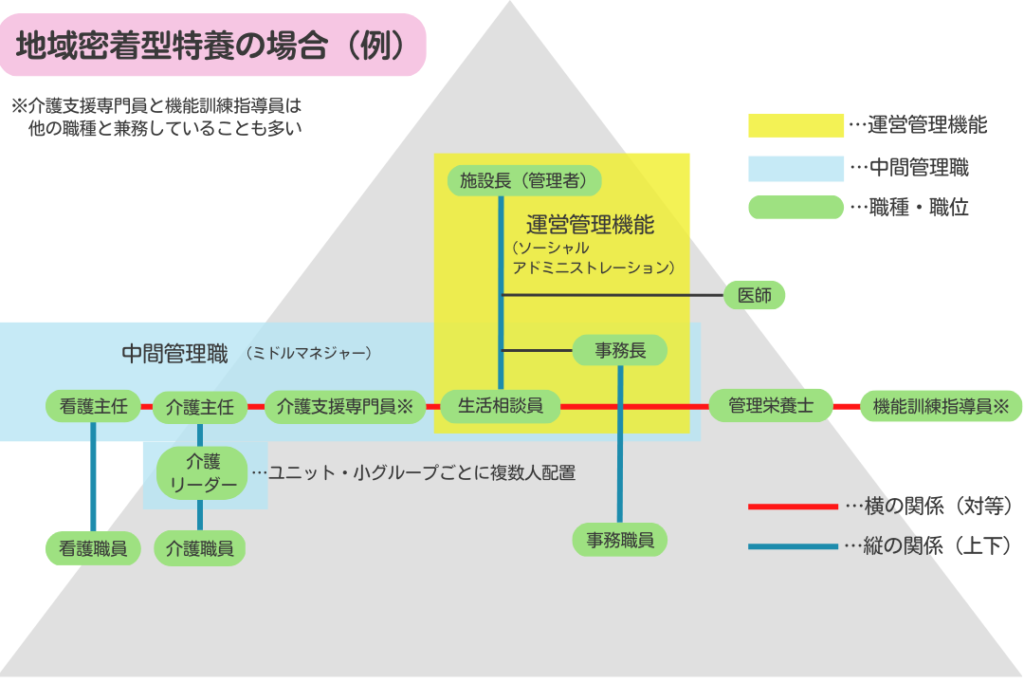

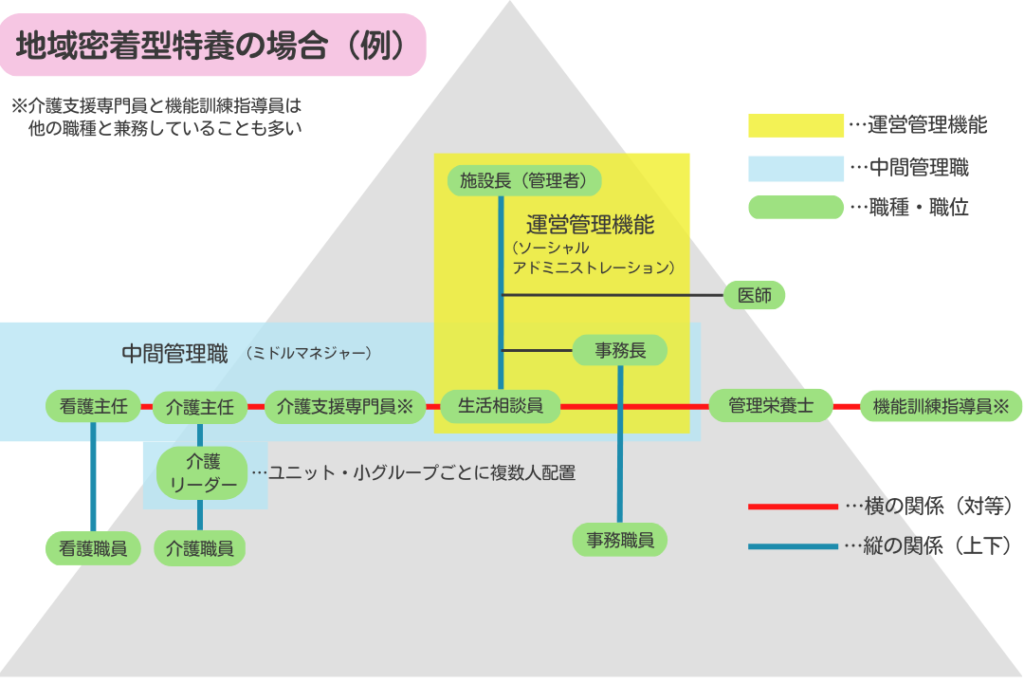

ただし、組織形態には若干の違いがあります。

地域密着型特養の場合、生活相談員は単独配置です。

自らが役職者(主任等)でなくても施設全体の中間管理職(ミドルマネジャー)となり、介護職・看護職の役職者(主任等)と横の関係になります。

そして運営管理機能(ソーシャルアドミニストレーション)を担い、施設長と縦の関係を築くことが必要です。

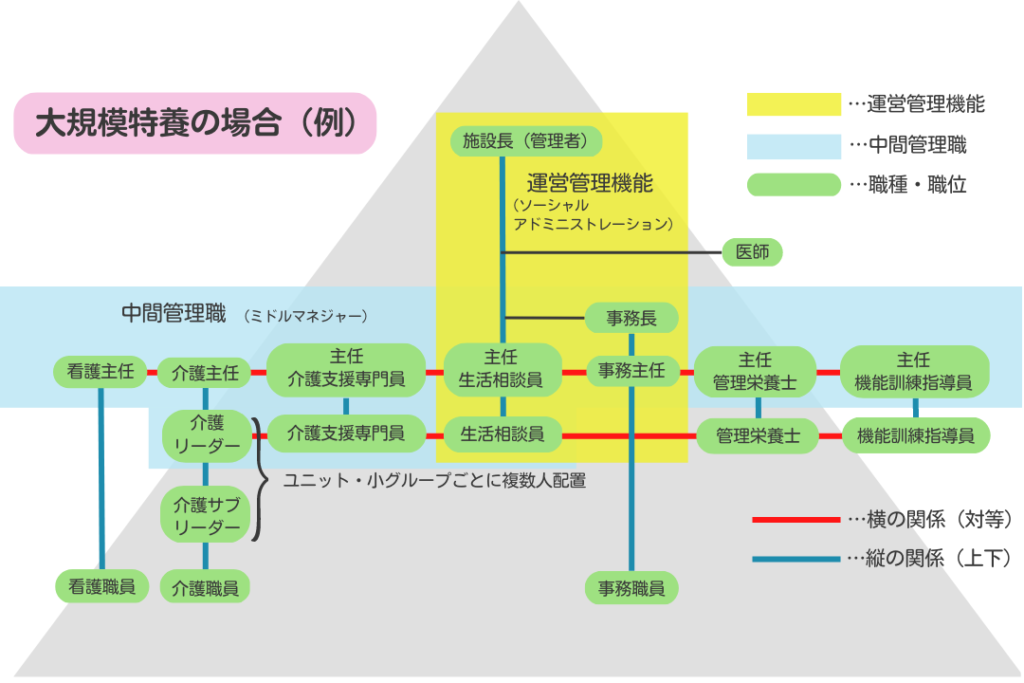

大規模特養の場合は、生活相談員を含む多職種が複数人配置になることが多いため、それぞれの職位同士で横の関係になります。

主任生活相談員は他職種の役職者(主任等)と横の関係。

生活相談員は介護リーダーを含む他職種と横の関係になるといった具合です。

さらには施設長だけでなく、複数人の生活相談員と縦の関係を築きます。

つまり特養の生活相談員は施設の規模や職位に関わらず、施設全体の中間管理職(ミドルマネジャー)や運営管理機能(ソーシャルアドミニストレーション)を担うことが求められるということです。

ただし地域密着型特養・大規模特養以外にも、入所者定員50人・80人といった特養も多くあり、すべての施設が同じような組織形態ではありません。

組織形態は「必ずこうでなければならない」というものはなく、施設・法人の規模や運営方針によって違いが生じるよ!

同じ特養でも組織形態に違いがあることを知っておくべきね~

介護リーダー・介護主任・ケアマネジャーからの転職・異動はキャリアアップではなくキャリアチェンジ!!

キャリアチェンジは「職種」が変わることで、キャリアアップは「職位」が上がることです。

それぞれ意味は異なります。

特養の生活相談員は、決して偉くありません。

これは特養の生活相談員として仕事をするうえで、とても大切なマインドセットになります。

しっかりと心に留めておきましょう。

- 特養の生活相談員は偉くない

- 職種の違いは「横の関係」

※対等な関係 - 職位の違いは「縦の関係」

※上下の関係 - 介護職と生活相談員は求められる仕事の種類が違うだけ

- キャリアアップではなくキャリアチェンジ

【各STEP別】行動すべき理由

各STEP別に行動すべき理由について、解説していきます。

行動すべき理由について理解を深めることは、自分の行動に確信を持つことに繫がり、行動の質を高めます。

- 【STEP1】キャリアデザインを考える

- 【STEP2】資格を取る

- 【STEP3】実務経験を積む

- 【STEP4】転職する

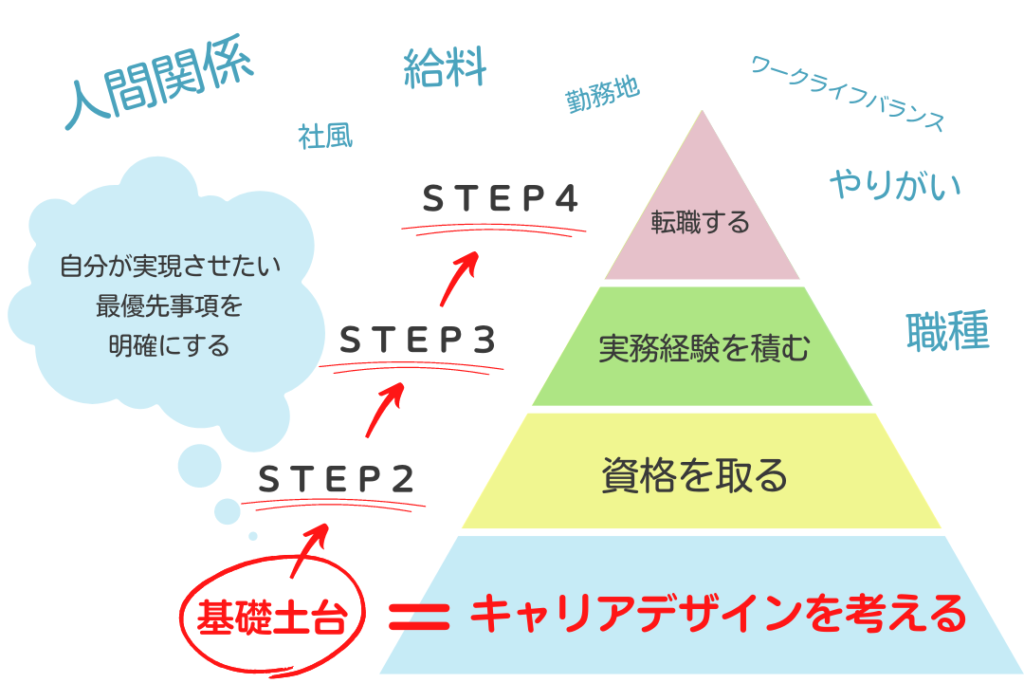

【STEP1】最初にキャリアデザインを考えるべき理由

最初にキャリアデザインを考えるべき理由は、下記の5つです。

- 自分自身と向き合うきっかけになる

- 失敗・後悔を限りなくゼロに近づけることができる

- 自分の強み・個性・市場価値が明確になる

- 自分の目標が見出せる

- STEP2・STEP3を行うための基礎土台になる

キャリアデザインとは、自分自身の理想とする働き方(生き方)を主体的・自律的に設計することです。

キャリアデザインってなに?特養の生活相談員になりたい人がキャリアデザインを行うメリット4選と手順

法人・施設・上司などにキャリアを決められるのではなく、あくまでも自分自身で主体的・自律的に考え、設計することを意味します。

もっと言えば、「職業」「職種」「職位」「資格」「給与」などの仕事に関することだけではなく、価値観やライフスタイルなどを含め、もっと広く捉えることが求められます。

キャリアを単なる「働き方」として捉えず、「生き方」という広い意味合いで捉えることが大切だよ!

「給与」「勤務地」「やりがい」「人間関係」「ワークライフバランス」「施設・法人の知名度」「社風」など、比べるポイントはたくさんあります。

けれども、すべてを網羅する無敵の施設・法人は存在しません。

これらのポイントで、「これだけは譲れない」「これなら捨てられる」というものを順位付けし、自分が実現させたい最優先事項を明確にすることが、最初に行うべき行動!!

キャリアデザインを考えることは、「特養の生活相談員が、本当に自分の価値観やライフスタイルに合った職種なのか?」と考えることに繫がり、自分自身と向き合うきっかけになります。

「特養の生活相談員に早くなりたい」という気持ちだけで行動すると、結局は長い時間をかけることに繫がり、「まわり道」に……

たとえ特養の生活相談員になれたとしても、「つらい」「こんなはずではなかった」と失敗・後悔に繋がります。

失敗・後悔しながら仕事を続けるのは、とてもつらいこと……

特養の生活相談員だけが、福祉・介護の仕事ではないしね~

キャリアデザインを考えるとは、失敗・後悔を限りなくゼロに近づけることに繋がります。

さらには「自分の強み・個性・市場価値が明確になる」「自分の目標が見出せる」といった付加価値まで生み出せるかも!?

これらはすべて、今後のSTEP2・STEP3・STEP4を行うための基礎土台になります。

何も考えずに行動してはいけません。

キャリアデザインを考えることが、何よりも最初に行うべき行動です。

あわてず着実に土台作りを行うべきね~

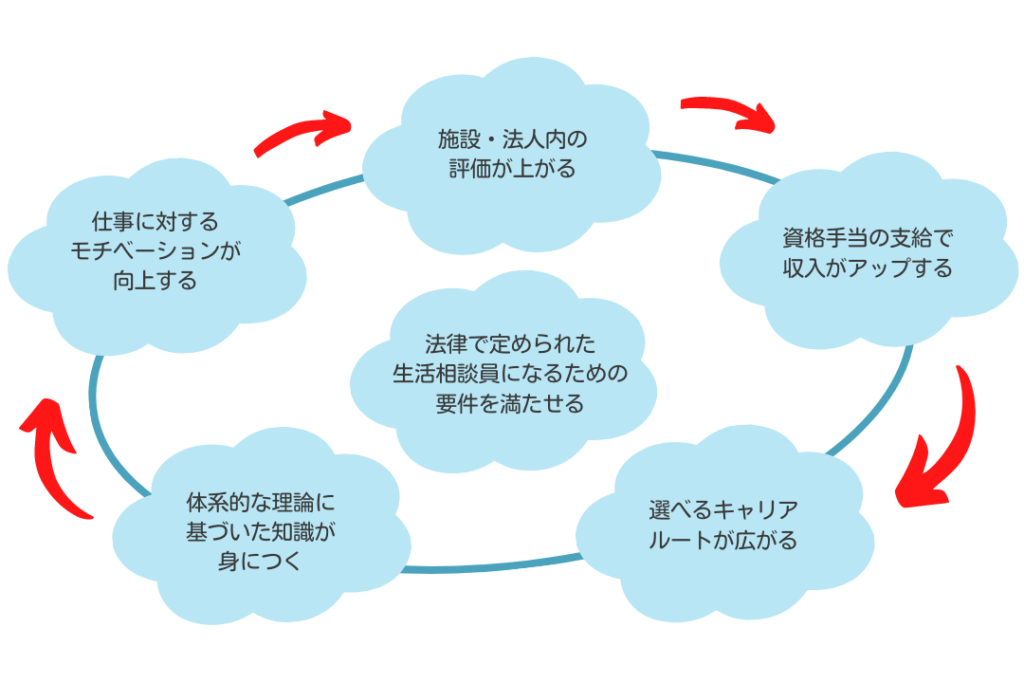

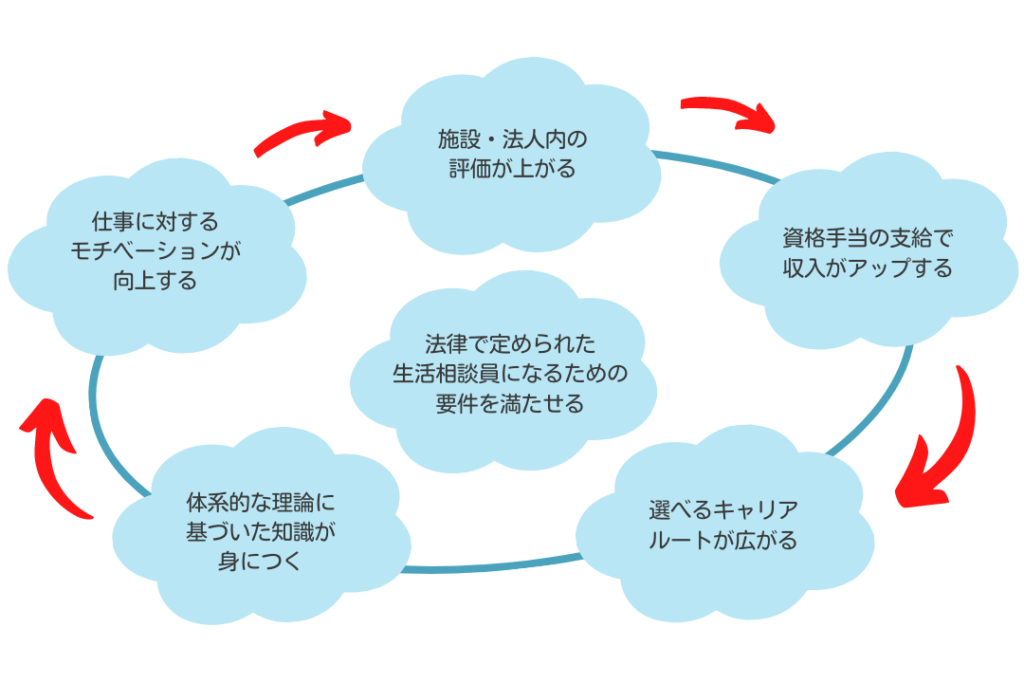

【STEP2】資格を取るべき理由

資格を取るべき理由は、下記の6つです。

- 法律で定められた生活相談員になるための要件を満たせる

- 施設・法人内の評価が上がる

- 資格手当の支給で収入がアップする

- 選べるキャリアルートが広がる

- 体系的な理論に基づいた知識が深まる

- 仕事に対するモチベーションの向上に繋がる

法律で定められた生活相談員になるための要件には「資格の有無」が含まれています。

つまり資格を取ることは、そのまま法律で定められた生活相談員になるための要件を満たすことに繫がります!

資格を取ることは、特養の生活相談員になるための重要なSTEPだよ!

資格は他者からの目に見える努力の成果物です。

施設・法人内の評価が上がり、資格手当の支給で収入がアップします。

施設・法人内の評価が上がれば、必然的に選べるキャリアルートが広がり、特養の生活相談員になれる可能性が高まります。

さらには資格を取るための学習過程で、体系的な理論に基づいた知識が深まり、仕事に対するモチベーションの向上に繋がります。

資格を取ることは、あなたに正のスパイラルをもたらしてくれるでしょう。

無資格でも生活相談員になれないわけではありません。

けれども資格がある人に比べると可能性は低くなります。

「初任者研修」や「実務者研修」は取得するためのハードルが低く、誰でもチャレンジすることができる資格です。

特に異業種・他職種から特養の生活相談員を目指す人は、福祉・介護に関する基礎的な知識・スキルを取得するためにも、「初任者研修」「実務者研修」の資格から取得することをおすすめします。

スクールの実情はどんな感じ?

異業種・他業種で働いていた人がほとんどで、幅広い年代の人が受講してるよ!

へ~なんだか、わたしも取れそうな気がしてきた♪

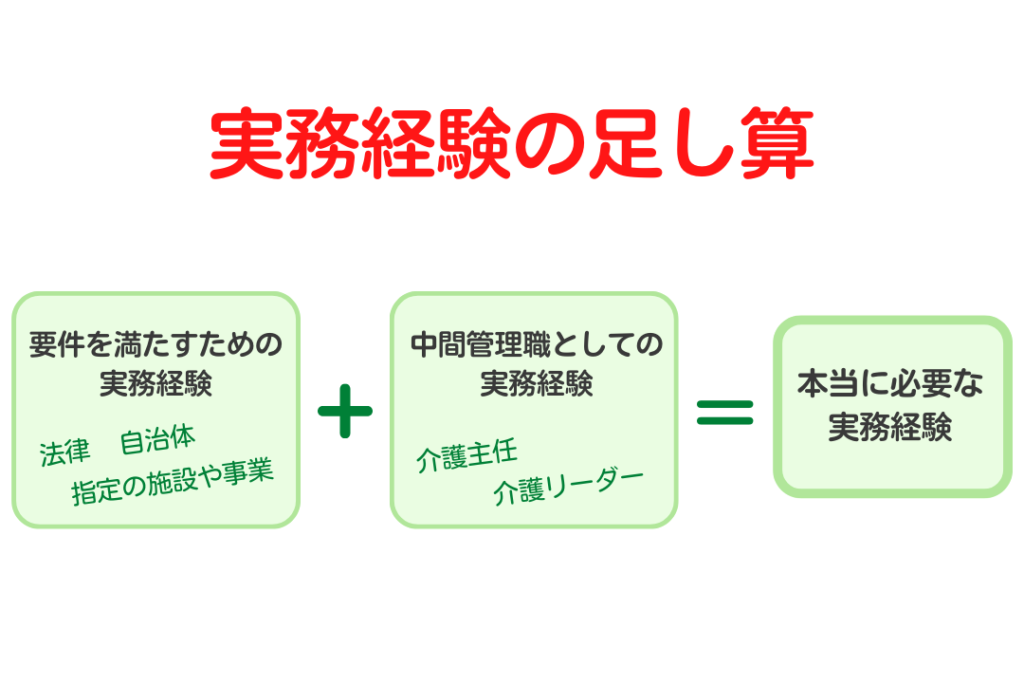

【STEP3】実務経験を積むべき理由

実務経験を積むべき理由は、下記の4つです。

うち3つは資格を取るべき理由と重複します。

- 法律で定められた生活相談員になるための要件を満たせる ※重複

- リーダーシップ・マネジメント能力が高まる

- 施設・法人内の評価が上がる ※重複

- 選べるキャリアルートが広がる ※重複

自治体によっては、生活相談員になるための要件に指定の施設や事業における実務経験が定められています。

実務経験を積むことは、法律で定められた生活相談員になるための要件を満たすこと!

実務経験の有無は重要です。

特に無資格で生活相談員になりたい人にとって実務経験を積むことは、必須とも言えるSTEPだね!

ただし、ここでいう実務経験とは要件を満たすための実務経験だけを意味するのではなく、介護リーダー・介護主任といった中間管理職としての実務経験を含んで意味します。

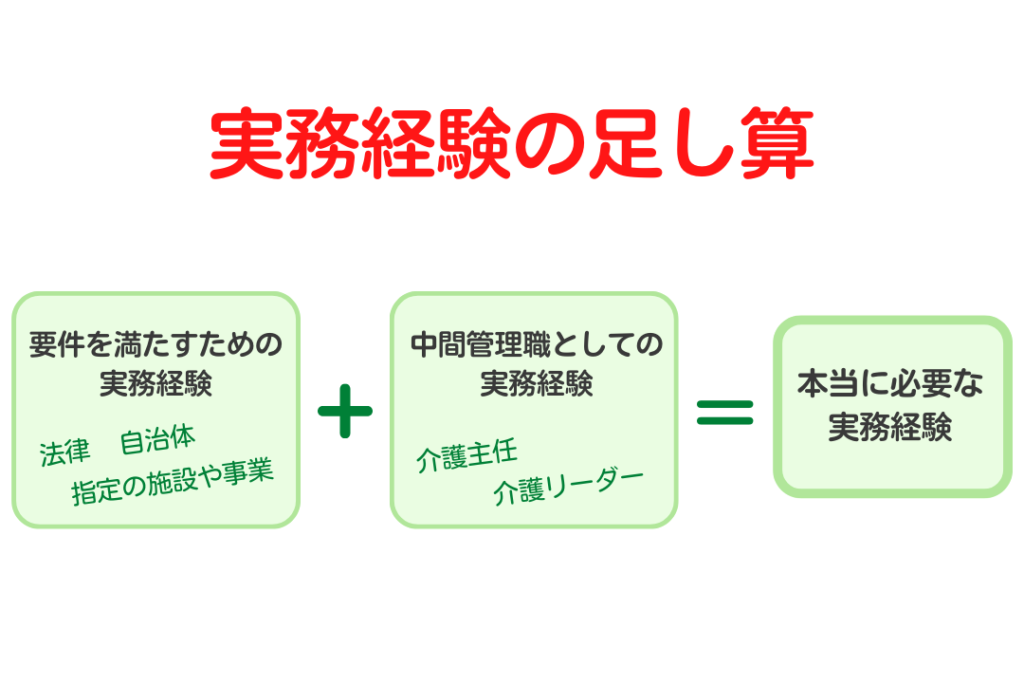

下記の実務経験の足し算をイメージしましょう。

本当に必要な実務経験は、2つを合わせた実務経験です。

介護リーダー・介護主任といった中間管理職としての実務経験を積むことができれば、リーダーシップ・マネジメント能力を高めることに繋がります。

リーダーシップ・マネジメント能力を分かりやすく言いかえると下記の通り。

- リーダーシップ…組織の目標を達成するために、メンバーを適切に導く能力

- マネジメント…成果をあげるための手法を考え、組織を管理する能力

どちらの能力も、組織のなかで実務経験を積まなければ高めることはできません。

机上の学習だけでは身につかない……

異業界・他業種で中間管理職を経験した人であっても、介護職として中間管理職を経験することには大きな意味があります。

決して遠回りではありません。

異業界・他業種で培ったリーダーシップ・マネジメント能力を介護職(少人数)の対象範囲から、無理なく段階的に発揮・実践できます。

特養の生活相談員に求められる対象範囲は、施設全体(多職種)!!!

一足飛びは禁物です。

リーダーシップ・マネジメント能力が不十分では、たとえ特養の生活相談員になれたとしても、必ず困難・苦労を伴うよ……

リーダーシップ・マネジメント能力を一定基準まで高めることは、施設・法人内の評価を上げることに繫がります。

そして施設・法人内の評価が上がれば、必然的に選べるキャリアルートが広がり、特養の生活相談員になれる可能性が高まります。

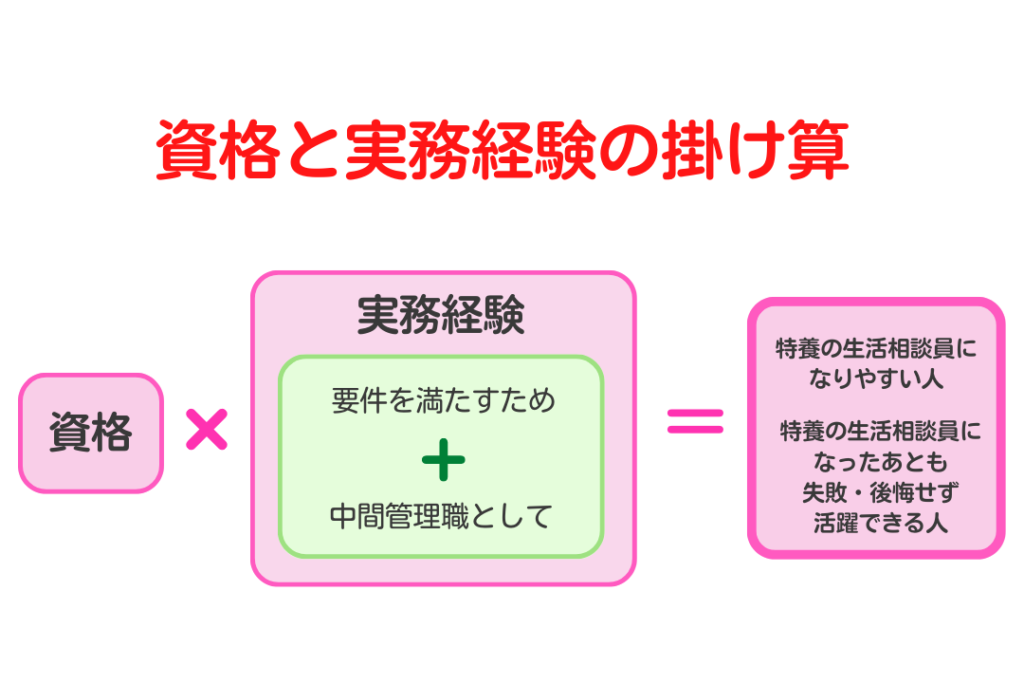

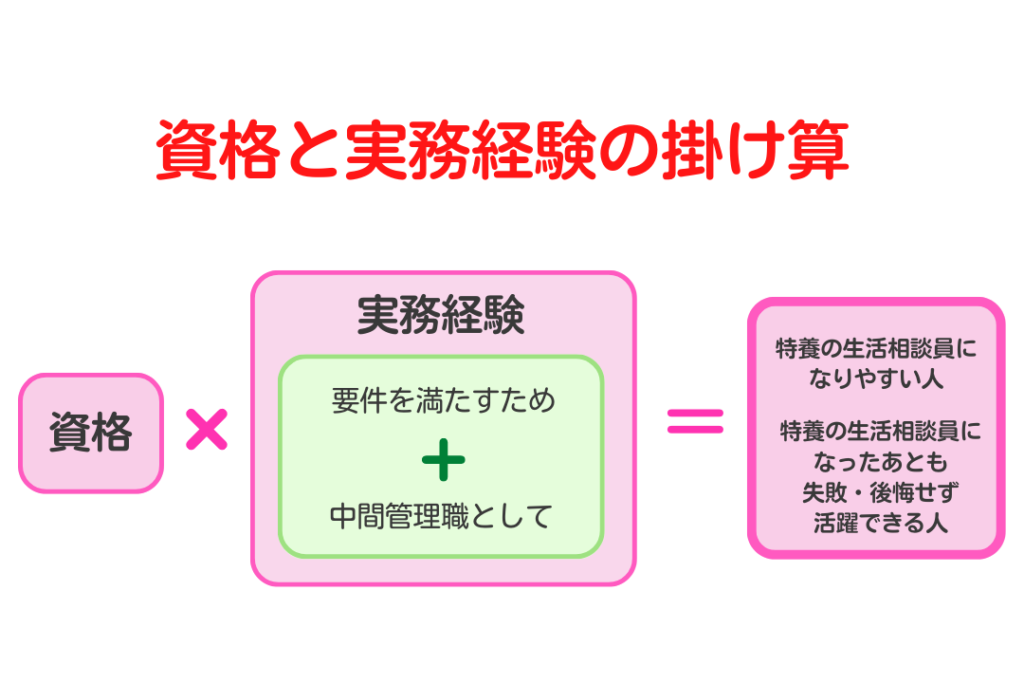

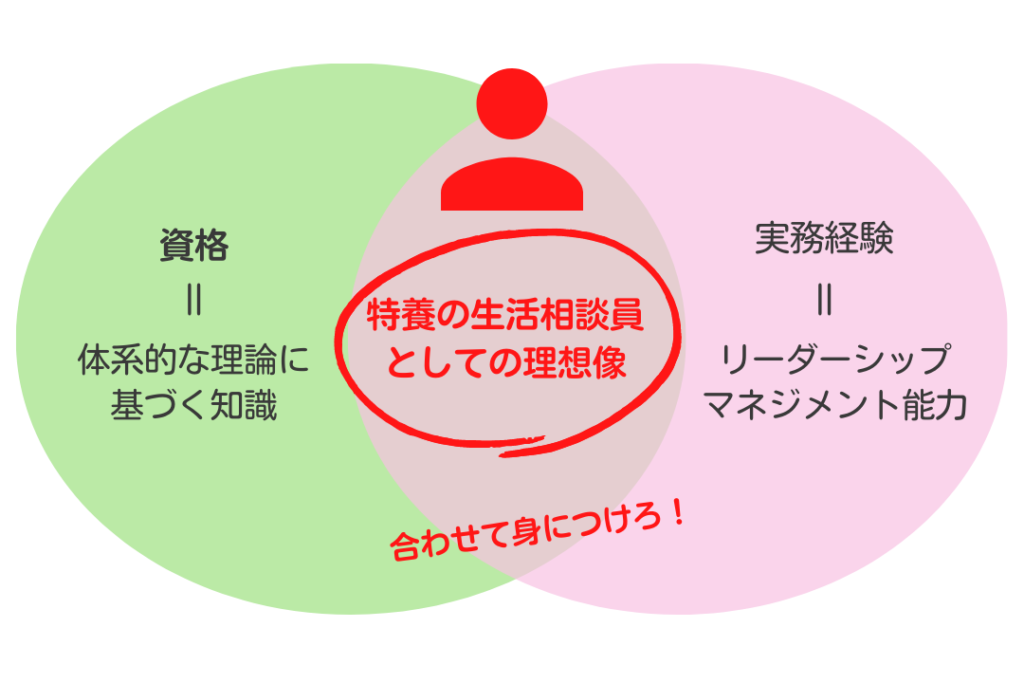

資格と実務経験の掛け算は、大きな相乗効果を生み出すでしょう。

資格と実務経験を掛け合わせた人が、「特養の生活相談員になりやすい人」「特養の生活相談員になったあとも後悔・失敗せず活躍しやすい人」になります。

どちらか一方だけでは、特養の生活相談員としての理想像とは言えません……

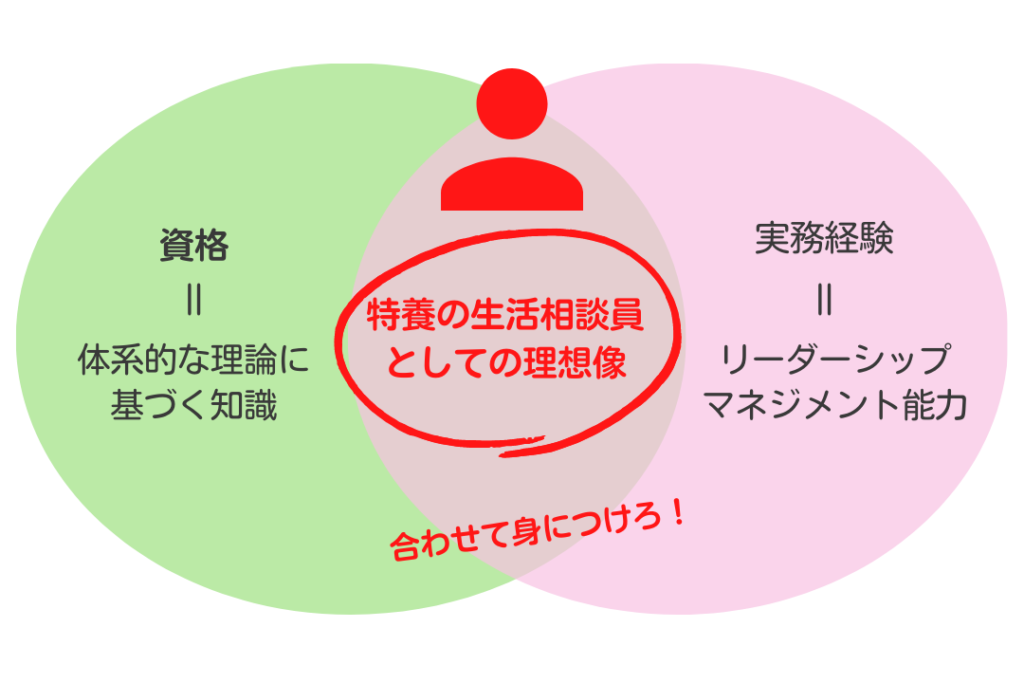

資格を取る学習過程で体系的な理論に基づく知識が深まり、実務経験を積むことでリーダーシップ・マネジメント能力が高まります。

体系的な理論に基づく知識とリーダーシップ・マネジメント能力を合わせて身につけた姿が、特養の生活相談員としての理想像です。

理想像を知ることが、活躍への近道だね!

【STEP4】転職すべき理由

転職するべき理由は単純明快で、下記の1つです。

- ポストが見つかり時短になる

どんなに優れた人であっても、あなたの働く施設・法人にポストがなければ、特養の生活相談員になることはできません。

ポストが空くまで指を加えて待っているのは、時間がもったいない……

特養の生活相談員になれる人は限られています。

そんな時は転職しましょう!

ぼくも10年務めた法人から転職を決断!

行動しなければ、生活相談員にはなれなかったと思うなぁ……

転職は勇気のいる決断よね!

転職したいけれど、どうしたらよいかわからない……

そんな時は転職エージェントを利用し、可能性のある施設を探すのが効果的・効率的でしょう。

転職エージェントとは、「仕事を探す人」と「人材を探す職場」をマッチングするサービスのことです。

転職エージェントに登録すると、担当者(キャリアアドバイザー)が、みなさんの希望を聞き取り、条件に合った求人を紹介してくれます。

1人で施設・法人の情報をすべて集めるのは容易でありません……

でも転職エージェントを利用すると、キャリアアドバイザーが施設・法人の詳しい情報を教えてくれるため、「勤務地(通勤距離・立地条件)」「仕事内容」「給与」など、自分の興味や関心のある情報だけに偏る心配はなくなります。

また多くの転職エージェントでは、応募後の選考対策や施設・法人側との条件交渉も行ってくれます。

転職エージェントを活用するメリットは、下記の7つです。

- 求人の質が高い

- 求人の紹介を受けられる

- 施設・法人の詳しい情報が得られる

- 応募書類の添削や面接対策の協力が得られる

- 日程調整・条件交渉を代行してくれる

- 退職のサポートが得られる

- 自分の市場価値がわかる

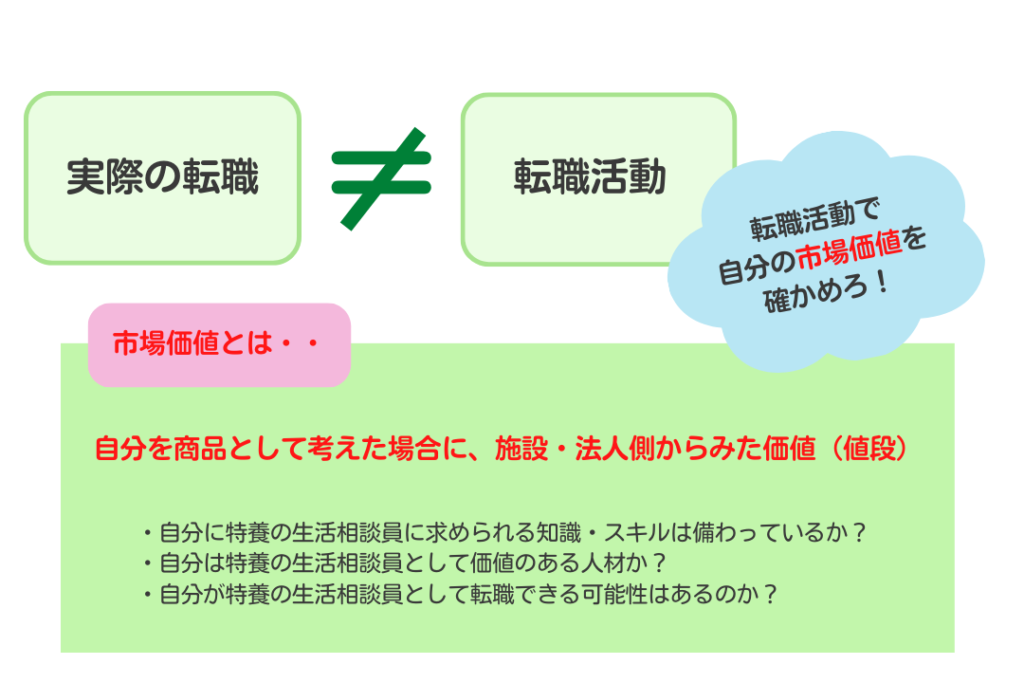

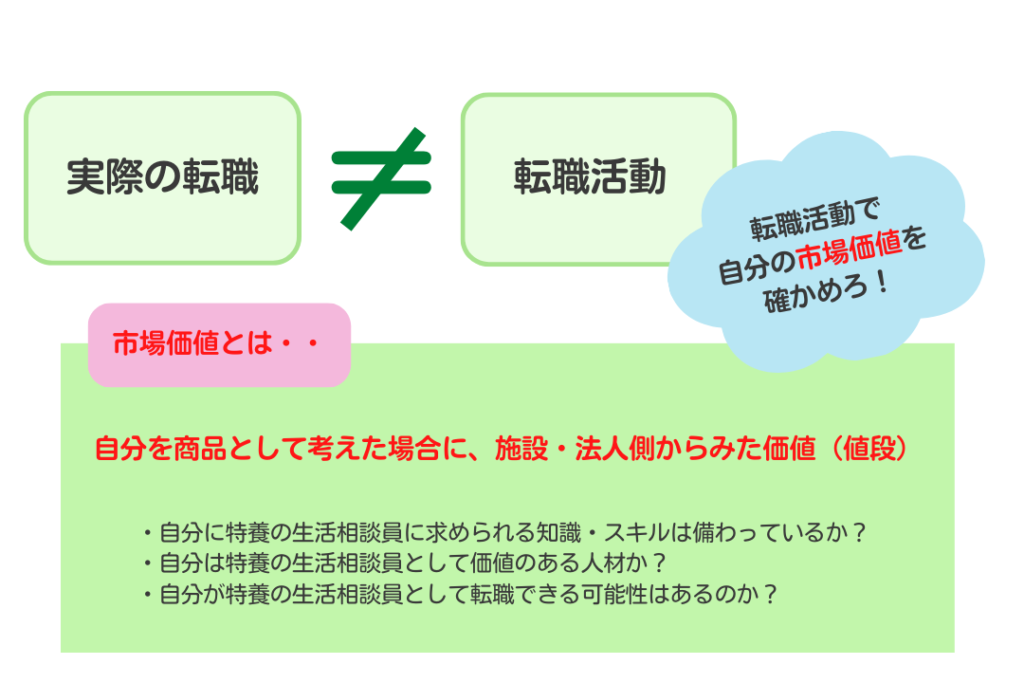

転職エージェントの利用は、実際に転職する場面で得られるメリット以外にも、自分の市場価値がわかる便利なツールとしても活躍してくれます。

市場価値とは「自分を商品として考えた場合に、施設・法人側からみた価値(値段)」のことです。

転職エージェントを利用することで、「自分に特養の生活相談員に求められる知識・スキルは備わっているか?」「自分は特養の生活相談員として価値のある人材か?」「自分が特養の生活相談員として転職できる可能性はあるのか?」について知ることができます。

実際に転職しなくても、転職エージェントを利用することで、転職活動は可能です。

「実際の転職」と「転職活動」は下記の図でイメージ!

転職エージェントの利用は、自分自身の市場価値を確かめ、実際に転職するときの手助けになるよ!

転職で失敗・後悔しないためには、福祉・介護職に特化した転職エージェントを活用するのがおすすめ!

【2025年最新比較ランキング】介護職におすすめの転職エージェント18社

失敗・挫折・後悔に繋がる場面

やりがいのある魅力的な職種だけれど、決して楽ではない……

それが特養の生活相談員です。

特養の生活相談員になって「こんなはずではなかった」「つらい」と、失敗・挫折・後悔に繋がる場面も少なくありません。

ネガティブな場面を想定しておくことは、陥った時の備えになるよ!

備えあれは憂いなし♪

特養の生活相談員になって、失敗・挫折・後悔に繋がる場面は、下記の4つです。

- 付帯業務が増えたとき

- 葛藤・ジレンマに苦しむ状況が増えたとき

- 指導・教育が十分に受けられないとき

- 労働条件が事前に示されたものと違うとき

1.付帯業務が増えたとき

介護職は24時間体制の変則勤務(早番・遅番・夜勤など)で、身体的負担が大きい職種です。

特養の生活相談員は、介護職よりも身体的に楽になる♪

こういった理由で、介護職から特養の生活相談員を目指す人は少なくありません。

けれども福祉・介護業界は、慢性的な人員不足……

生活相談員になれたからといって、身体的負担が減らせるとは限りません。

特に人員不足の特養では、生活相談員になってからも、ケアワーク(身体介護)を含めた多くの付帯業務を求められることがあります。

ケアワークは本来の仕事じゃないじゃないわよね?

いわゆる付帯業務で、生活相談員としての悩みどころなんだ……

ケアワーク(身体介護)は、特養の生活相談員の付帯業務です。

その他にも、特養の生活相談員には多くの付帯業務が求められます。

ぼく自身も実際に「利用者のケアワーク(身体介護)」「車の運転・送迎」「病院受診の付き添い」「利用者の郵便物管理」といった付帯業務を数多く経験しました。

付帯業務が増えすぎると時間外労働が増えるだけでなく、本来の業務であるソーシャルワークがおろそかになってしまいます。

さらに人員不足の特養では、希望休や有給を十分に取得することができないという状況に……

休養を取れないことで身体の不調をきたし、失敗・挫折・後悔に繫がります。

付帯業務をコントロールすることが必要なのね!

2.葛藤・ジレンマに苦しむ状況が増えたとき

特養の生活相談員の主な仕事はソーシャルワークで、頭脳労働・感情労働です。

利用者の感情を受け入れ、共感することが求められます。

利用者のケアワーク(身体介護)を行う介護職以上に、精神的なストレスを抱えやすいのが、生活相談員・ケアマネジャーのような相談援助職です。

特養の生活相談員は、利用者・家族・多職種・各関係機関との架け橋となるなかで、葛藤・ジレンマに苦しみます。

- 葛藤…人や集団同士がいがみ合ったり、心の中の感情がせめぎ合うこと

- ジレンマ…相反する2つの事柄の間で板挟みになること

ぼく自身も実際に「利用者と介護職」「家族と多職種」「経営者と介護現場」といった葛藤・ジレンマに苦しむ場面を多く経験しました。

葛藤・ジレンマに苦しむ場面に陥ると、精神的なストレスが大きくなります。

心の病を患ってしまう人も少なくありません……

精神的なストレスによって心身の不調をきたし、失敗・挫折・後悔に繋がります。

ストレスに対するセルフケアを忘れないようにしよう!

3.指導・教育が十分に受けられないとき

指導・教育体制が整備された特養で働くことは、個人にとって「知識・スキルアップしやすい」といったメリットがあります。

これは介護職のみならず、生活相談員であっても同様です。

福祉・介護業界は「未経験者歓迎」の求人は多いものの、指導・教育する体制が整備されていない施設・法人も多く存在します。

特に人員不足の特養では、指導・教育体制の整備まで手を回す余裕がありません。

入所者定員が29人以下の地域密着型特養では、生活相談員が単独で配置されていることが多いため、周囲に指導・教育できる人がいません。

新卒者や未経験者にとって、指導・教育体制が整備されているかはとても重要!

「人員不足」→「指導・教育体制を整備できない」→「離職」→「さらに人員不足」といった負のスパイラルに陥っている特養への就職・転職だけは避けたいところです。

整備されていない特養であった場合、仮に生活相談員になれたとしても、大きな困難・苦労を伴うかも!?

ぼくが転職した特養は、生活相談員に対する指導・教育体制がありませんでした。

当時の先輩生活相談員は、新しい施設の立ち上げ準備に追われ、ぼくのことはほったらかし……

新しい施設がオープンするまでの約半年間、指導・教育を受けることはありませんでした。

そんな状況でよく働き続けたわねぇ……

すごいけれど、真似すべきではないわ。

単独配置であったため、指導・教育体制が整備されていないのは、仕方がないのかもしれません。

けれども「誰も教えてくれる人がいない」「困った時に誰も助けてくれない」といった孤独は、とてもつらいものです。

孤独によって心身の不調をきたし、失敗・挫折・後悔に繋がります。

指導・教育体制を充実させることは組織的に取り組む必要があるから、個人レベルの努力だけではどうにもならないね……

4.労働条件が事前に示されたものと異なるとき

福祉・介護業界は、施設・職種によって業務内容が大きく異なるため、注意が必要です。

労働条件が事前に示されたものと異なる場合があります。

具体的な例をあげると、下記のような場面です。

- 特養の生活相談員ではなく、介護職として配置された

- 特養の生活相談員ではなく、デイサービスの生活相談員として配置された

- 専従ではなく、介護職との兼務を命じられた

- 入職してすぐに他部署への異動を命じられた

- 特養の生活相談員とは名ばかりで、業務はケアワーク(身体介護)ばかり

その他にも「給与」「賞与」「手当」「役職・地位」「勤務時間」といった処遇面が事前に示されたこのと異なる場合は、仕事に対するモチベーションにネガティブな影響があります。

求人票や面接で示されたものと大きく異なる場合は、求人詐欺・違法となる可能性も……

こんな場合は、上司・人事担当者・ハローワークなどに掛け合うべきね!

【まとめ】それでも、楽ではない特養の生活相談員を目指すあなたへ

特養の生活相談員になるには、まずSTEP1としてキャリアデザインを考え、STEP2として資格を取る、STEP3として実務経験を積むことで知識・スキルを身につけることが理想的な手順です。

キャリア設計できるよう、業務内容や資格要件について理解を深めておけば、パーフェクトだね♪

場合によってはSTEP4として転職することも必要になります。

特養の生活相談員は魅力的な職種ですが、決して楽ではありません。

それでも「特養の生活相談員になりたい」と考えるあなたは、仕事に対するモチベーションが高く、向上心のある人です。

「自分自身を成長させたい」という想いが強い人です。

めざせ、特養の生活相談員!!

最後までご覧いただき、ありがとうございました。