てんぱまる

てんぱまるはじめまして、ブログ運営者の てんぱまる です。

ブログ運営サポーターの まるこ です。

当ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

運営者「てんぱまる」と、当ブログ「こころフルネス」について紹介します。

運営者の経歴について

はじめに、ぼくの経歴から紹介するよ。

- 特別養護老人ホーム 介護職

- 特別養護老人ホーム ユニットリーダー

- 在宅介護支援センター ケアマネジャー(居宅)

- 特別養護老人ホーム 生活相談員 兼 ケアマネジャー(施設)

- 法人本部 経営企画室 室長 兼任

- 特別養護老人ホーム 施設長

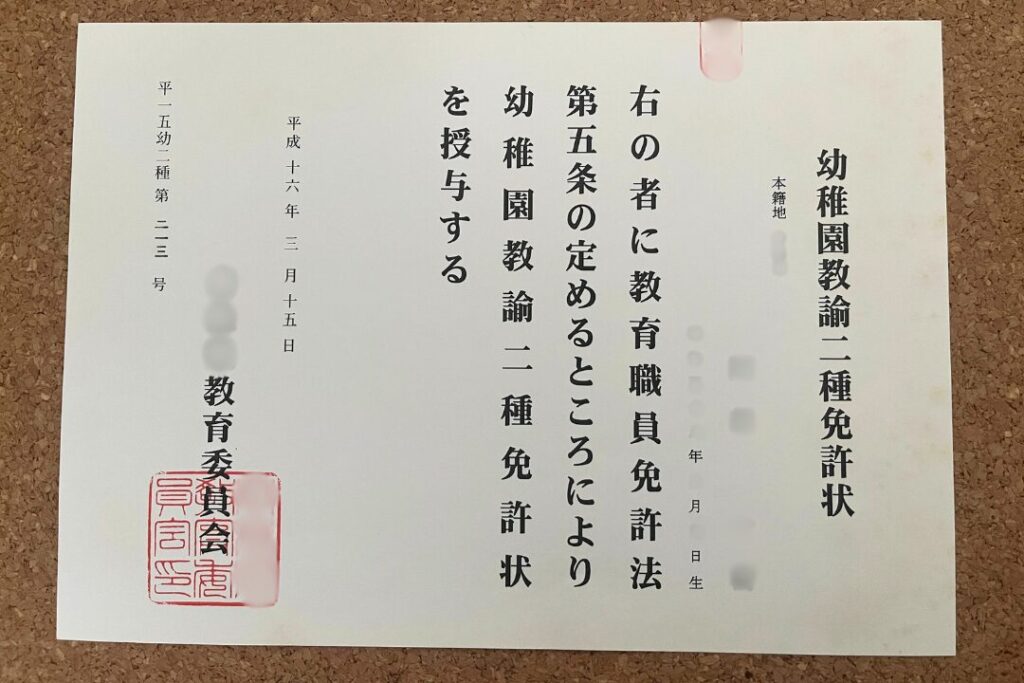

高校卒業後、かっこいい保育士に憧れ短大へ進学。

保育士と幼稚園教諭二種免許状の資格を取得するも、子どもたちを目の前に羞恥心の殻を破れず、職業にすることはできないと断念……。

「なんとなく」という理由で進学し、一年間で介護福祉士の資格を取得。

「保育士よりは、やっていけそう」と感じる!

大学卒業後、流れに身をまかせるように社会福祉法人へ入職。

特養の介護職(ユニット型と従来型の両方)を6年半経験。

研修を受講し、ユニットリーダーや介護福祉士の実習指導者も担う。

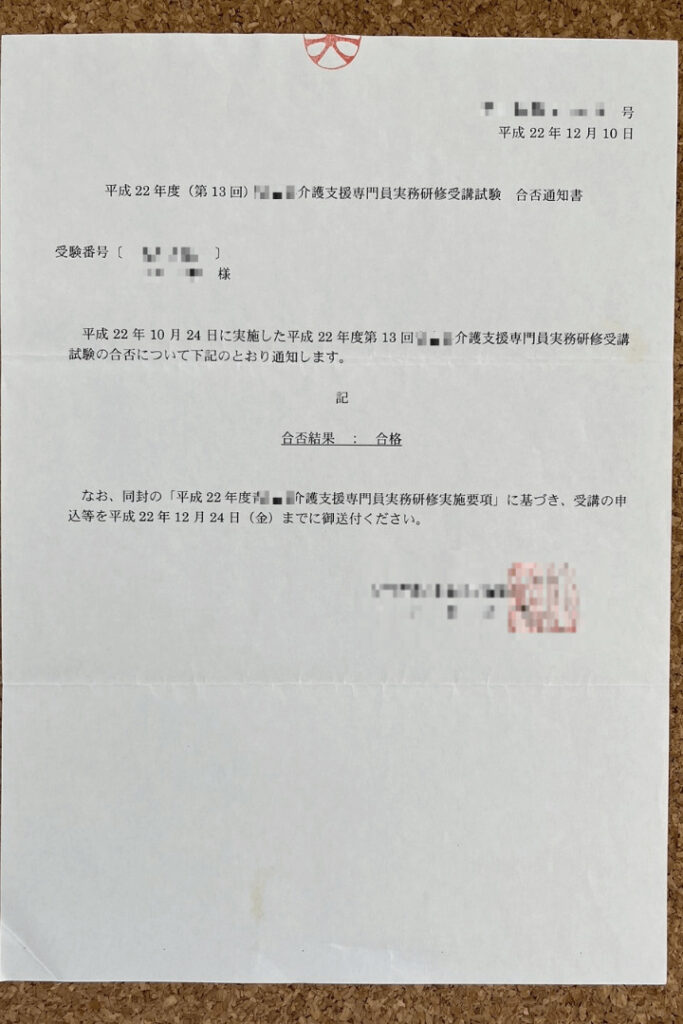

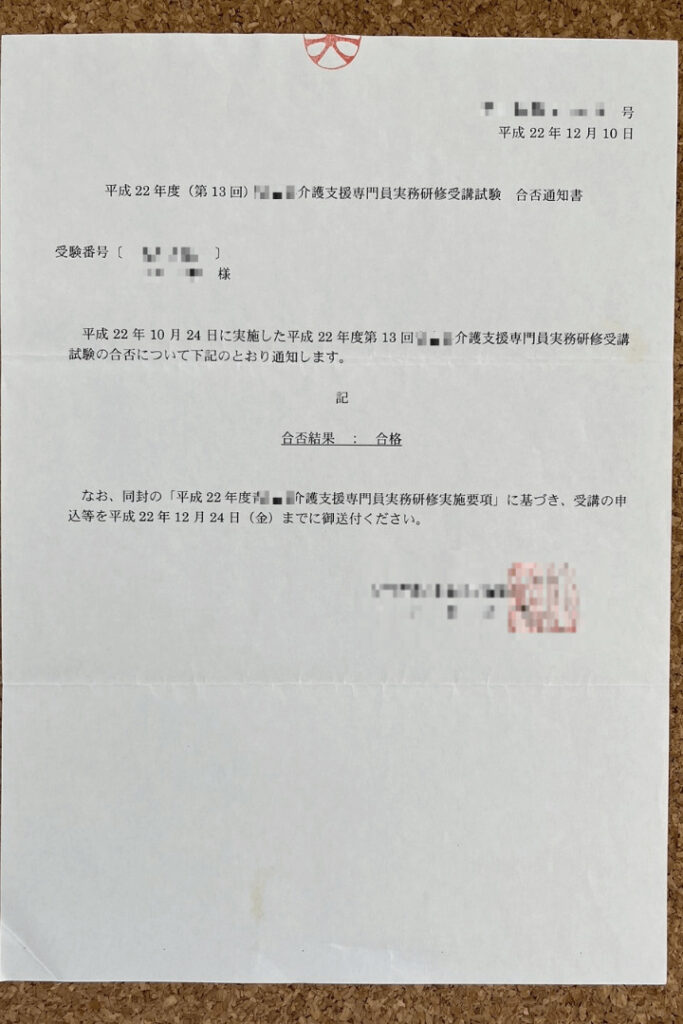

介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格取得を契機に、在宅介護支援センターへ異動。

居宅ケアマネジャーを3年半経験。

毎日2~3時間の残業が常態化する苦境を乗り越え、相談支援の楽しさに気づく。

入職10年の節目で転職。

新たな社会福祉法人で、特養の生活相談員 兼 ケアマネジャーとして採用される。

「やれるはず」という自信もつかの間、ソーシャルワークの知識や技術の足りなさを痛感し、自尊心が奪われる……

ソーシャルワークを体系的に学びたい気持ちから、通信課程(日創研)で社会福祉士の資格を取得。

学びの過程で自己覚知を深めたことにより、仕事のパフォーマンスが向上していることを実感する。

養成研修を受講し、地域密着型サービス外部評価調査員を引き受ける。

県内グループホームの評価に携わることで、見識が広まる。

大学より講師の依頼があり、介護福祉士・看護師を目指す学生に講義を行う機会が増える。

さらには地域の病院や施設からも講演やファシリテーターの依頼が来るようになる。

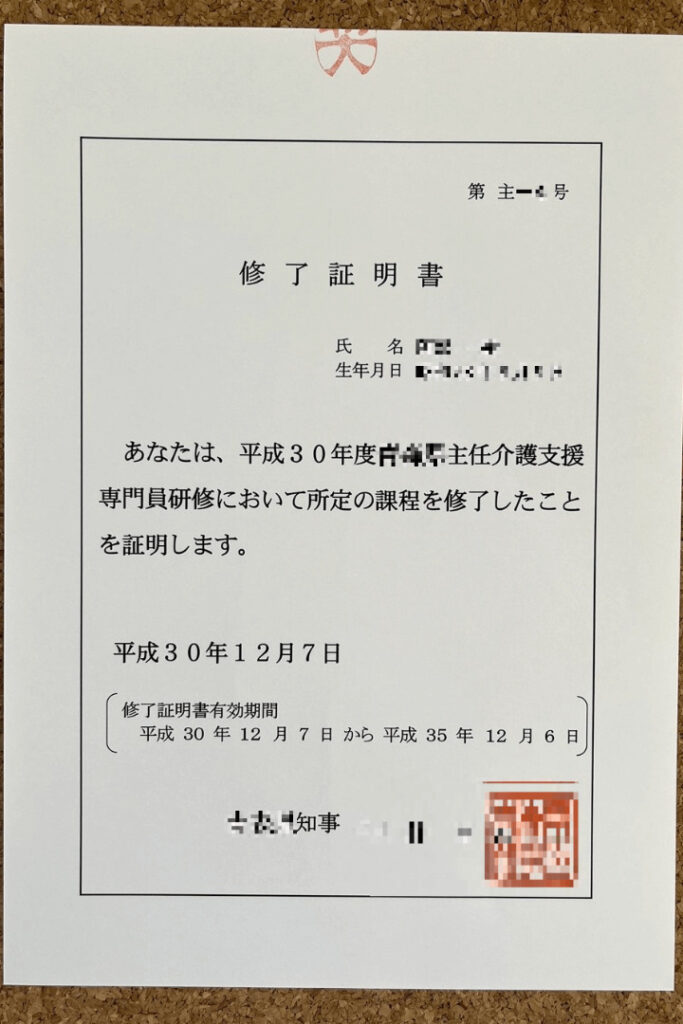

要件を満たし、主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)の資格を取得。

さらに研修を受講し、社会福祉士の実習指導者を担うことで、ソーシャルワークについて学びを深める。

年間10~15人のご利用者とお別れ(看取り)を繰り返し、看取りやグリーフケアに携わるなかで、もともと興味のあった心理学を本格的に学びたいと考える。

Gルートで受験(第3回試験)し、公認心理師の資格を取得。

勉強時間を確保するために朝活(毎日4時半に起床)を継続したことで、朝型の習慣が身につく。

特養の生活相談員・ケアマネジャーを5年経験したところで、法人本部 経営企画室 室長の兼務を命じられ、3足のわらじを履く。

法人全体の運営・人材育成・採用等(面接官)に携わりながら、社会福祉法人の社会(地域)貢献活動・セーフティネット機能としての役割を果たすため、コミュニティソーシャルワーカー(CSW)を担う。

社会福祉法人に関する理解度が深まり、よりマクロな視点が持てるようになる。

株式会社〇〇〇様より介護福祉士実務者研修講師の依頼があり、引き受ける。

講義を行う機会が増え、さらにプレゼンテーションの経験を積む。

ここで社会福祉士会に入会し、基礎研修Ⅰを修了。

目標はもちろん、成年後見活動を担うこと!

主任ケアマネジャーの更新研修をきっかけに、介護支援専門員協会に入会。

養成研修を受講後、ケアマネジャー法定研修のファシリテーターを引き受ける。

更新研修の廃止を訴える声は多いけど、研修のなかでファシリテーションの実践経験が積めるメリットは大きい。

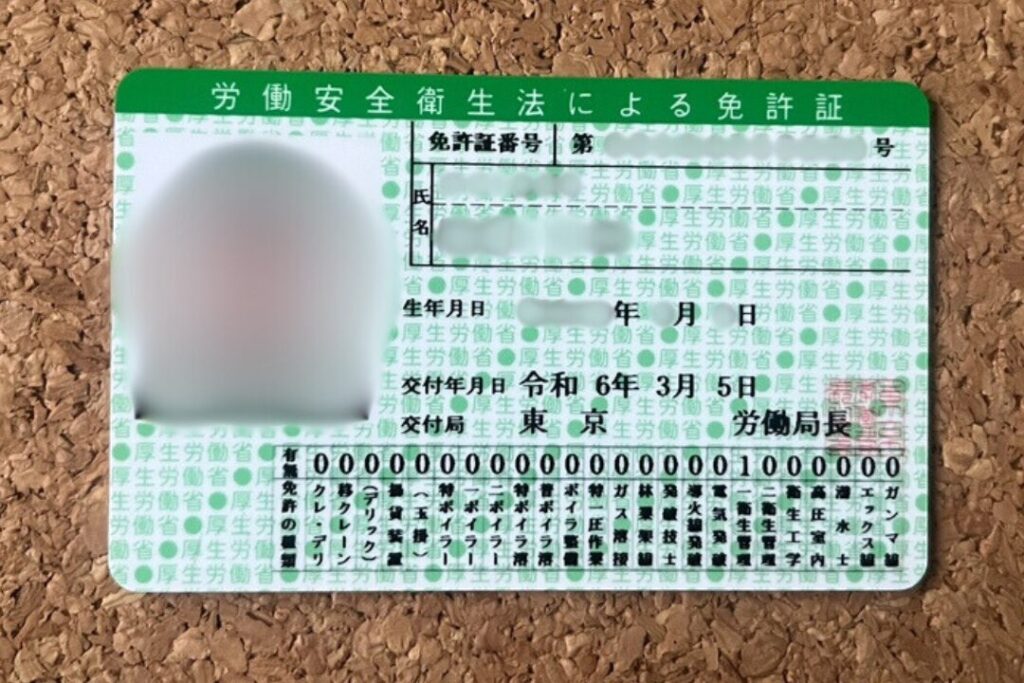

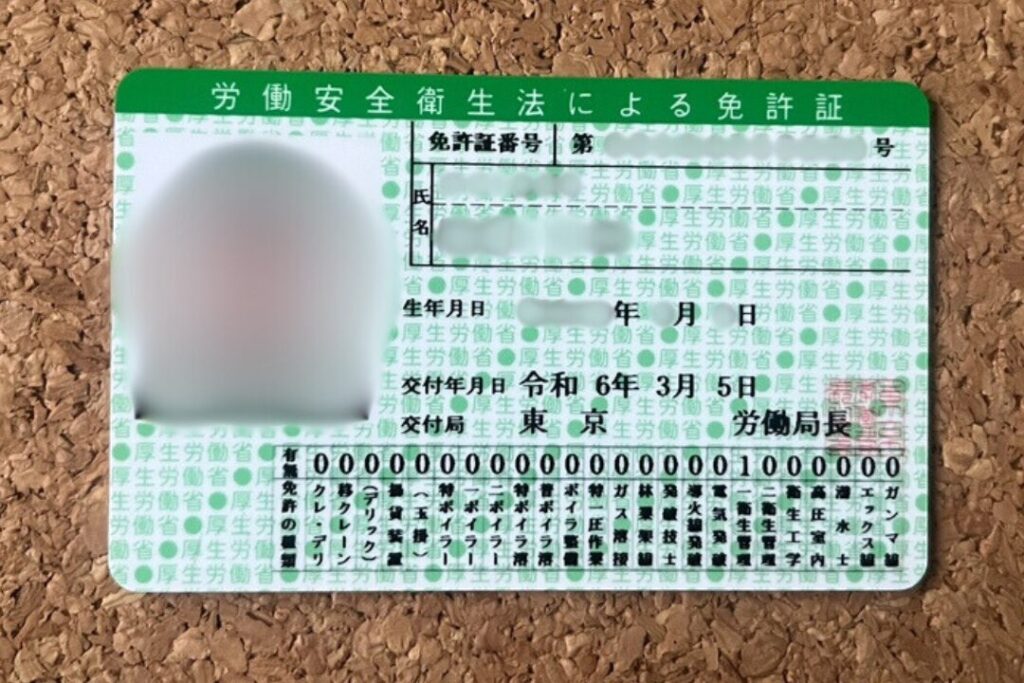

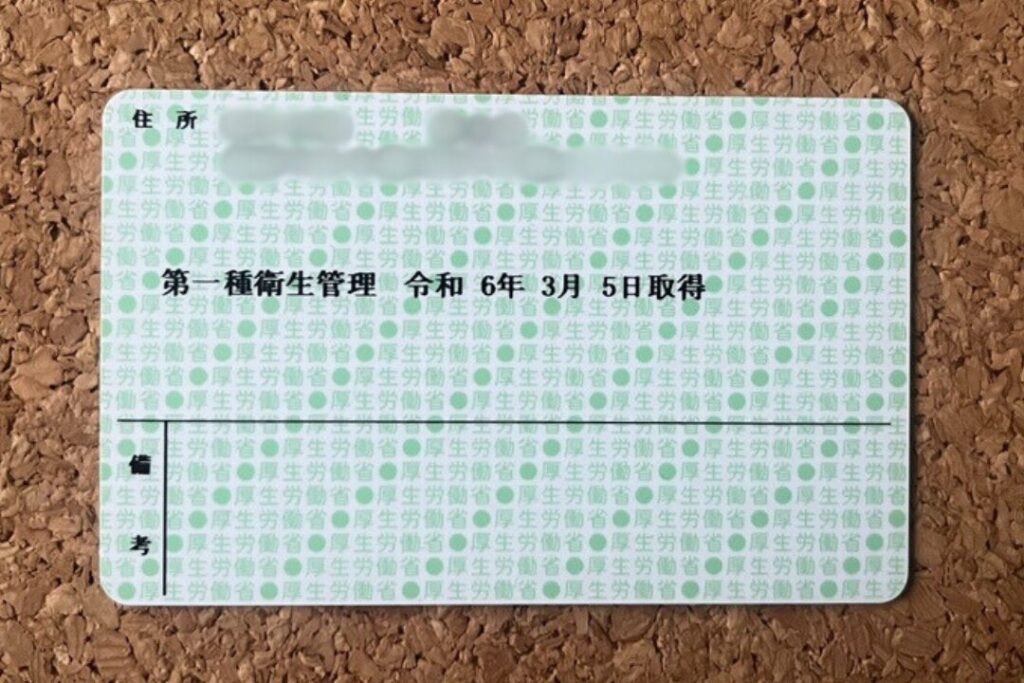

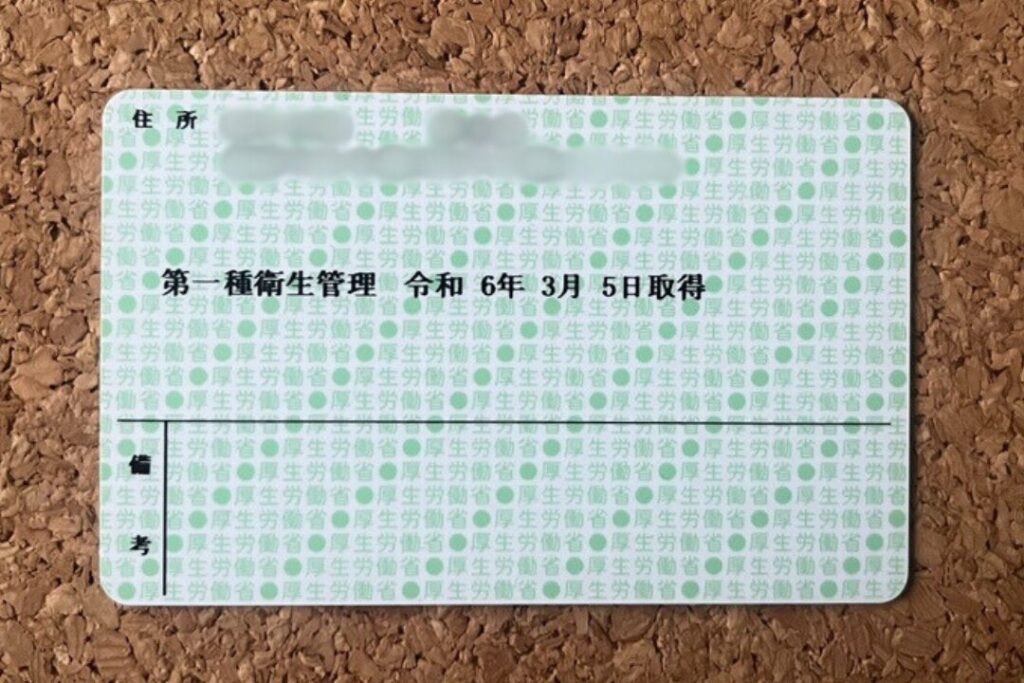

朝方の習慣(朝活)を活かして勉強時間を確保し、第一種衛生管理者の資格を取得。

今までの試験勉強で、一番余裕があったと感じる。

あわせて、社会福祉士会の基礎研修Ⅱも修了。

周囲からいいように持ち上げられ、特養の施設長を命じられる。

これまで通り、法人本部 経営企画室 室長と主任ケアマネジャーも兼任。

業界20年目に突入!

〇〇大学様より非常勤講師の依頼があり、引き受ける。

「本当にぼくなんかで良いのだろうか?」という気持ち。

振り返ると、あっという間だったなぁ……

経歴は都度、更新するね。

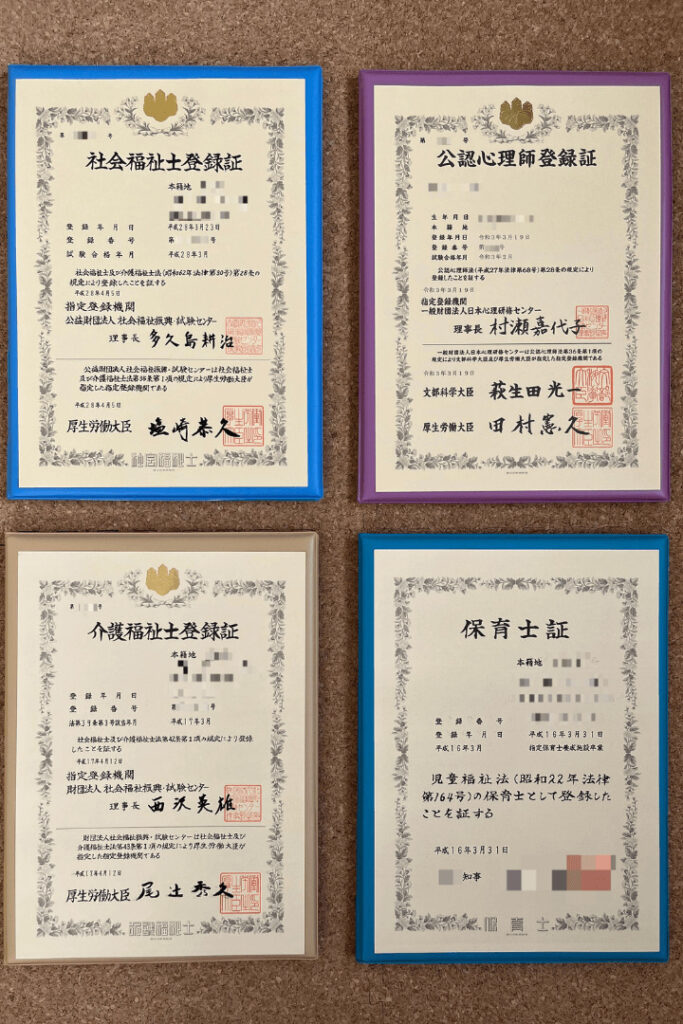

運営者の保有資格について

続いては、ぼくの主な保有資格を紹介するよ。

社会福祉士・介護福祉士・保育士・幼稚園教諭二種免許状・公認心理師・第一種衛生管理者・主任介護支援専門員

社会福祉士

- 資格名:社会福祉士

- 種別:国家資格

- 協会:公益社団法人 日本社会福祉士会

- 実施機関:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター

- 管轄:厚生労働省

- 登録年度:平成27年度(平成28年3月)

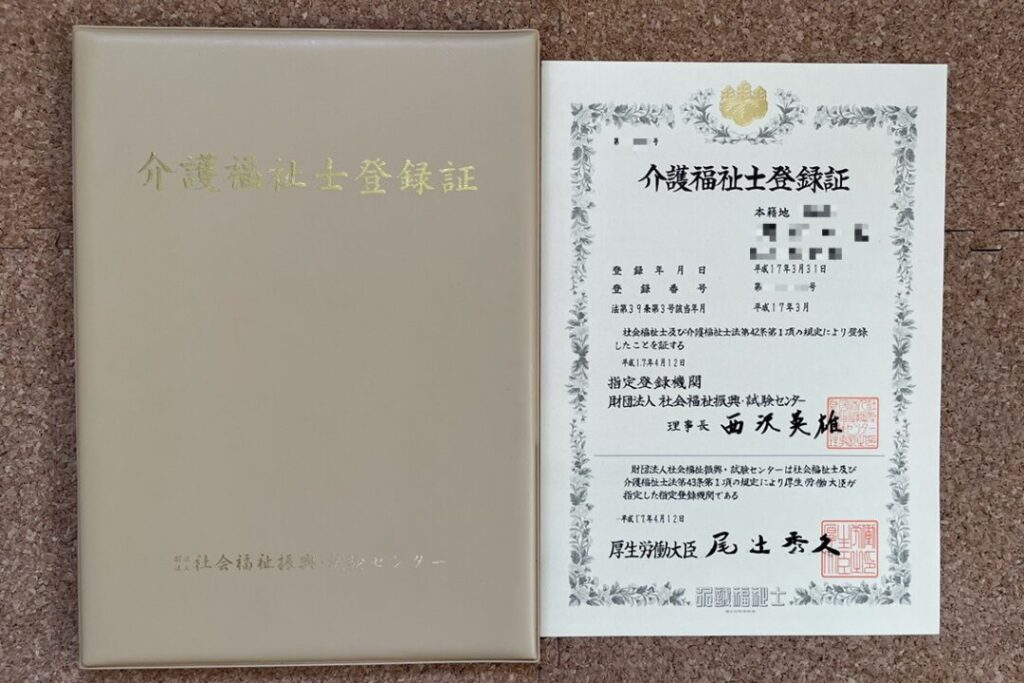

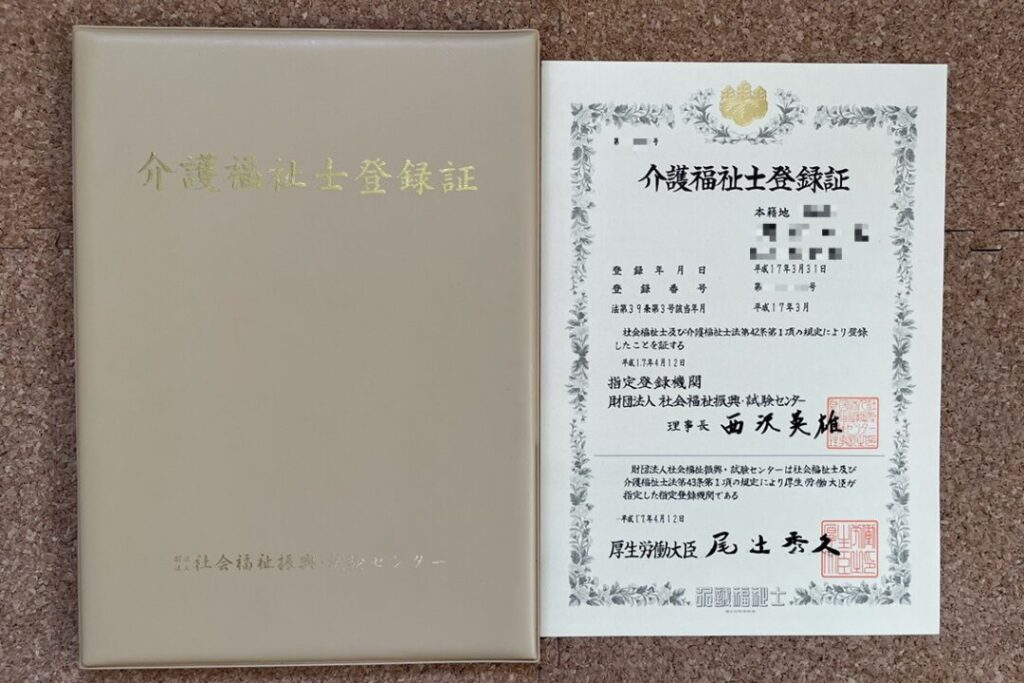

介護福祉士

- 資格名:介護福祉士

- 種別:国家資格

- 協会:公益社団法人 日本介護福祉士会

- 実施機関:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター

- 管轄:厚生労働省

- 登録年度:平成16年度(平成17年3月)

保育士

- 資格名:保育士

- 種別:国家資格

- 協会:一般社団法人 日本保育士協会

- 実施機関:一般社団法人 全国保育士養成協議会

- 管轄:各都道府県

- 登録年度:平成15年度(平成16年3月)

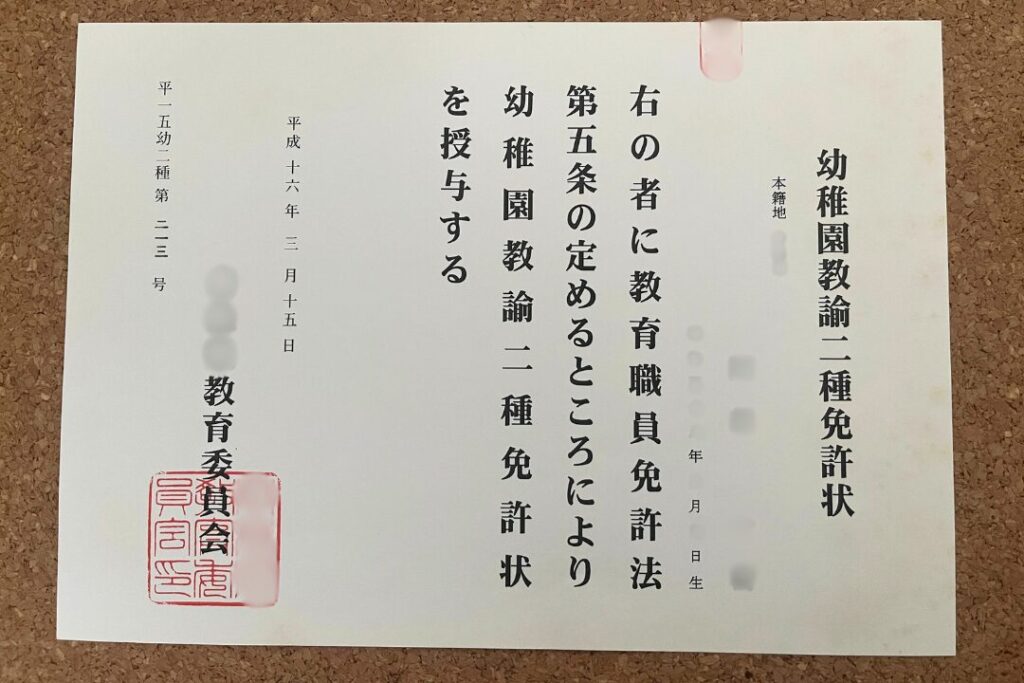

幼稚園教諭第二種免許状

- 資格名:幼稚園教諭二種免許状

- 種別:教員免許

- 管轄:文部科学省

- 登録年度:平成15年度(平成16年3月)

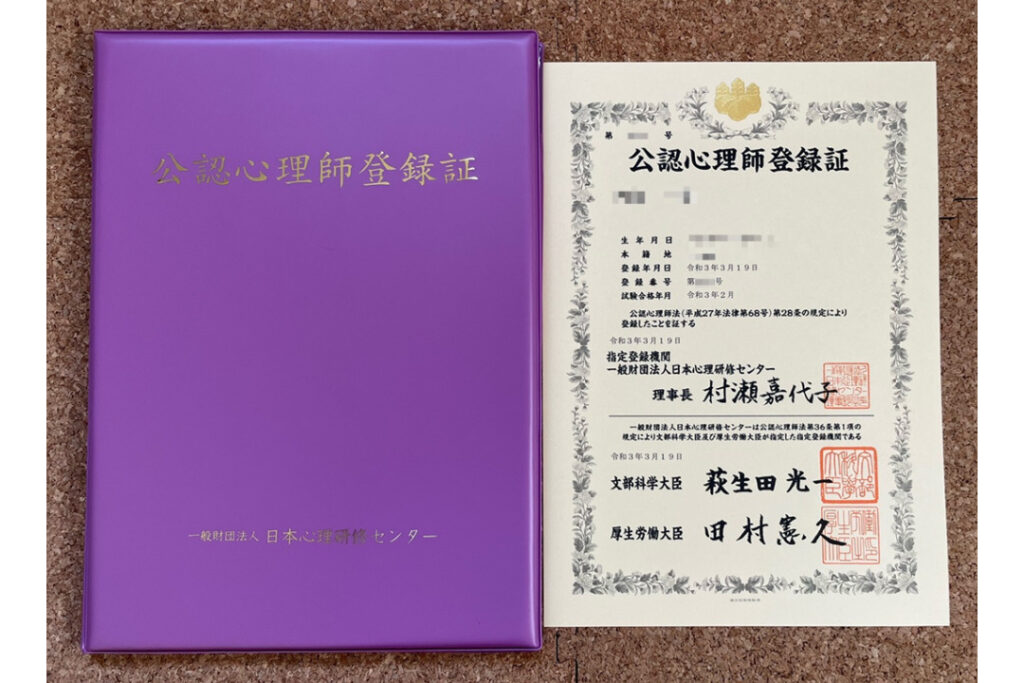

公認心理師

- 資格名:公認心理師

- 種別:国家資格

- 協会:公益社団法人 日本公認心理師協会

- 実施機関:一般財団法人 日本心理研修センター

- 管轄:文部科学省・厚生労働省

- 登録年度:令和2年度(令和3年3月)

第一種衛生管理者

- 資格名:第一種衛生管理者

- 種別:国家資格

- 協会・実施機関:公益社団法人 安全衛生技術試験協会

- 管轄:厚生労働省

- 登録年度:令和5年度(令和6年3月)

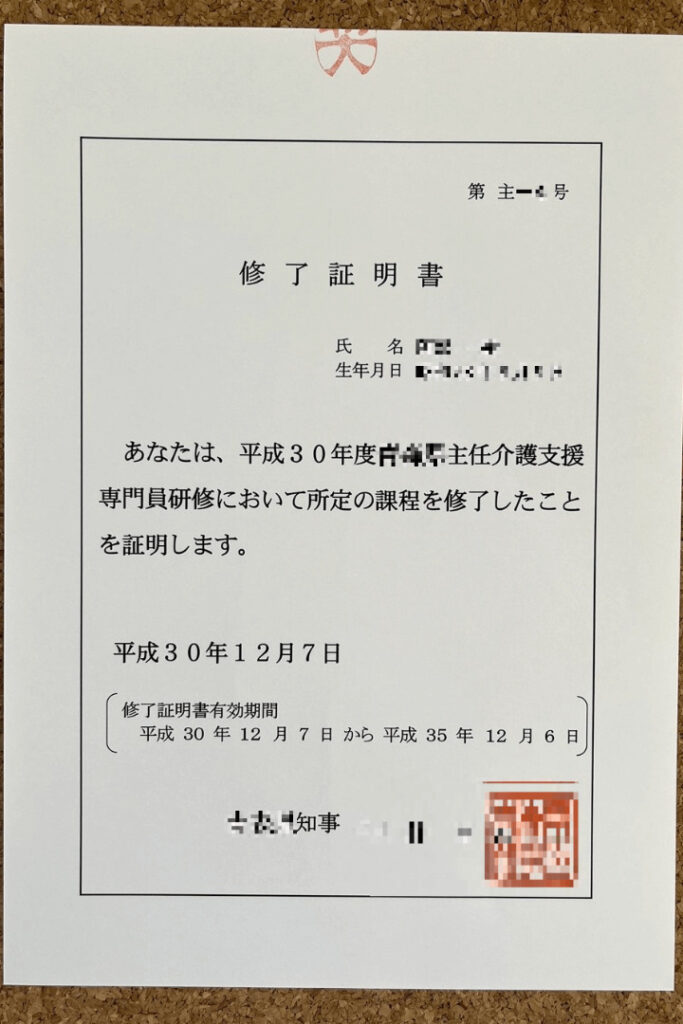

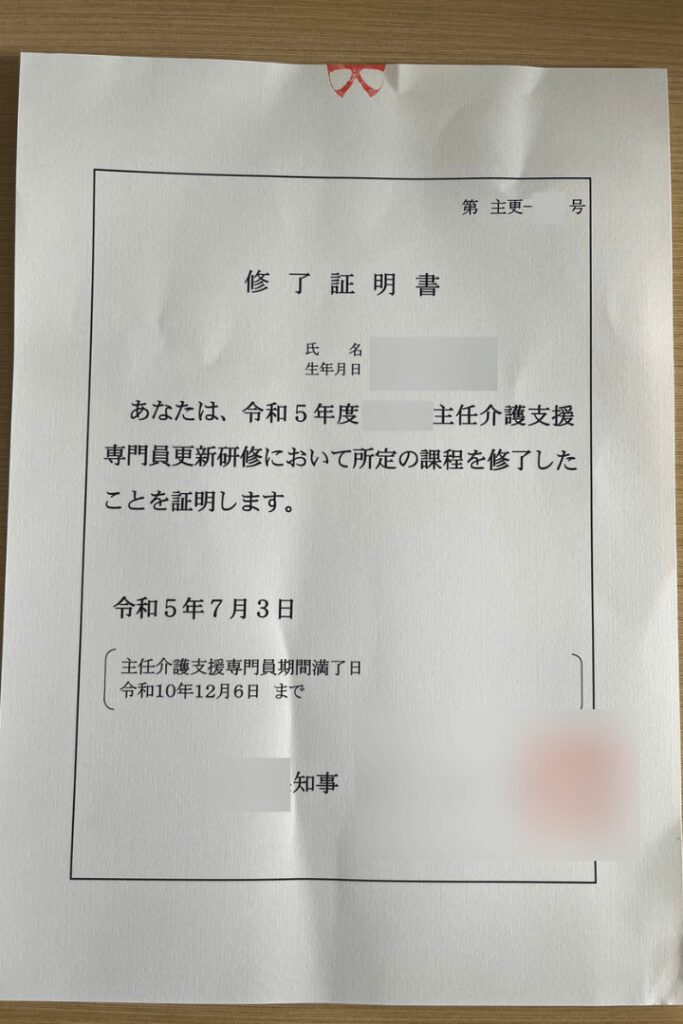

主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)

- 資格名:主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)

- 種別:公的資格? 国家資格?

- 協会:一般社団法人 日本介護支援専門員協会

- 実施機関・管轄:各都道府県

- 合格年度(介護支援専門員):平成22年度(平成22年12月)

- 修了年度(主任介護支援専門員):平成30年度(平成30年12月)

- 更新年度(主任介護支援専門員):令和5年度(令和5年7月)

当ブログについて

最後に、当ブログ「こころフルネス」について紹介するよ。

これまでの経験を伝えることで、誰かの役に立ちたい……

そんな気持ちから、ブログ「こころフルネス」をはじめました。

ブログの理念・コンセプト

「こころ=心」「フルネス=満たされる」という意味。

「こころフルネス」というブログ名には、“心が満たされるブログにしたい”という想いが込められ、運営理念の一部になっています。

運営理念:介護業界で、心が満たされる働き方を。

コンセプト:介護業界で「転職を成功させたい人」「資格試験に一発合格したい人」を応援するブログ

ブログの中身

「こころフルネス」は、転職成功・資格試験合格・専門性アップ3つのコンテンツに分かれています。

転職成功では、転職成功に必要なノウハウやおすすめの転職エージェントなどを紹介。

資格試験合格では、資格試験に一発合格するためのノウハウやおすすめの通信講座などを紹介。

専門性アップでは、介護現場で役立つ専門知識・スキルなどを紹介。

どれも厳選されたコンテンツばかり!

おわりに

介護業界は人手不足による売り手市場。

未経験・無資格者であっても、自分の価値観に合わせた働き方ができます。

情報発信をマイペースに続けていくよ。

わたしも一緒に、サポートするね。