まるこ

まるこ生活相談員って、どんな機能と役割を果たしているのかしら?

たしかに、介護職や看護師などに比べると、機能や役割が分かりにくいかも……

「介護職は、ケアで生活を支える人」「医師は、診断・治療・薬の処方で身体を治す人」「機能訓練指導員は、リハビリで機能回復を助ける人」などと、機能や役割が明確です。

それでは、「生活相談員の機能と役割は?」と聞かれて、明確に答えることができる方は少ないでしょう。

なぜなら、「何でも屋」とも呼ばれるように、生活相談員が行う業務は多岐にわたるからです。

また、業務内容は事業所の規模や生活相談員個人の特性によって異なるなど、「生活相談員の業務」として統一されたものがあるわけではありません。

これらの理由から、生活相談員は他の専門職に比べて、機能や役割が分かりにくく、言語化しにくい職種であると言えます。

「生活相談員の機能と役割」を一言で表すなら、「ソーシャルワークをする人」と表現できます。

しかし、「ソーシャルワーク」という言葉からだけでは、機能や役割が見えてきません。

今回の記事では「生活相談員の機能と役割」について明確化し、丁寧にお伝えしていきます。

「初めて生活相談員になった方」や「生活相談員を目指している学生」に対して、とても有益で参考になる内容となっています。

生活相談員の任用要件

まずは、「生活相談員の法的位置付け」から確認していきましょう。

生活相談員の任用要件は、「社会福祉主事任用資格」「社会福祉士」「精神保健福祉士」をはじめ、「各規定の大学や養成機関を終了した者」とされています。

また、自治体によっては「介護支援専門員(ケアマネジャー)」「介護福祉士」「社会福祉事業に一定期間従事した者」なども同等以上の能力を有すると認められており、生活相談員は、様々な経験や背景の人が従事しています。

したがって、生活相談員の「ソーシャルワーク教育」はバラつきがあり、利用者支援に対する考え方や日常の業務に向き合う姿勢・視点が統一されているとは言い難い現状があります。

ぼくは「介護福祉士」「介護支援専門員(ケアマネジャー)」の経験を10年経て、生活相談員となりました。

つまり、体系的に「ソーシャルワークの価値・知識・技術」を学んだ時期は、介護現場を経てから。

よって、「ケアワーカー(スペシャリスト)」から「ソーシャルワーカー(ジェネラリスト)」への舵取り、いわゆる「パラダイムシフト」ができるようになるまでには、とても時間がかかり苦労しました。

【完全ガイド】生活相談員に必要な対人援助の基礎5選!現場で役立つスキルとは?

介護保険制度における生活相談員の業務

生活相談員の業務は、利用者との面接相談・契約から始まり、下記のとおり多岐にわたります。

- 利用者との面接相談・契約

- サービス担当者会議への参加

- サービス利用中の生活相談

- 家族との情報共有や意向の伝達

- 地域との連携・調整

- リスクマネジメント

- 苦情解決

- ボランティアの受け入れ

- 実習生への指導 など

これらの業務は、生活相談員の中核業務と位置付けられていますが、介護保険制度の導入以降は、ケアプラン(個別援助計画)作成への助言や協力、看取りに関わる利用者(本人)・家族の意思決定に関する相談支援なども業務に含まれるようになりました。

- ケアプラン(個別援助計画)作成への助言や協力

- 看取りに関わる利用者(本人)・家族の意思決定に関する相談支援

- サービスの質の向上に向けた取り組み

- 成年後見人制度の利用に関する支援

- 個人情報保護、第三者評価への対応 など

特養の生活相談員は、介護支援専門員(ケアマネジャー)と兼務している実情が多く、ケアプランの作成を含めたケアマネジメントについても、すべて生活相談員が担っているという施設も、珍しくありません。

生活相談員に期待されている業務内容は、制度改正や社会の求めに応じて今後も変化し、拡大していくことも考えられることから、制度改正や介護報酬改定などの動向には、注意しておく必要があります。

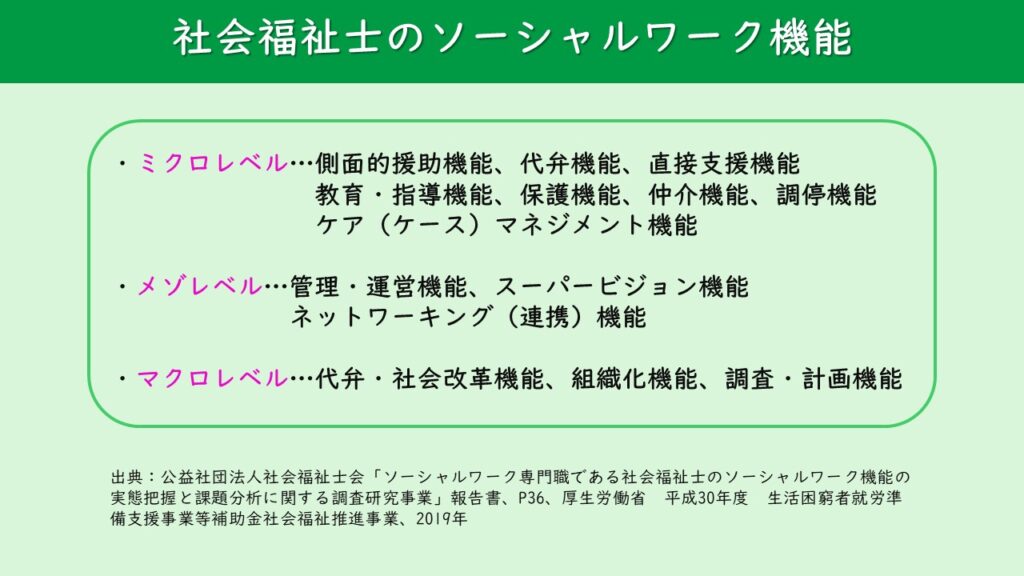

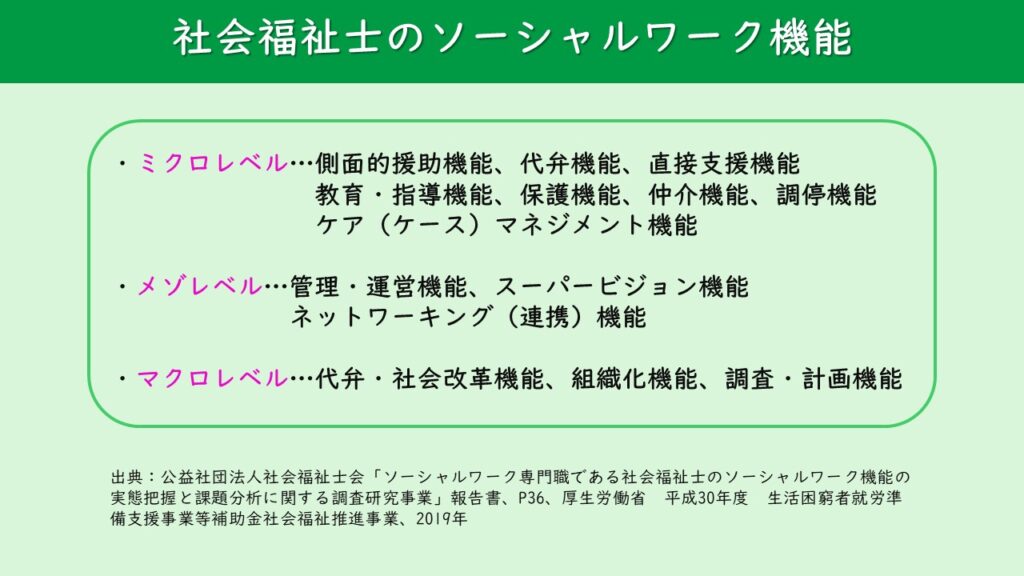

社会福祉士のソーシャルワーク機能

最初にお伝えした通り、生活相談員は「ソーシャルワークをする人」です。

ソーシャルワーク専門職の機能については、様々な文献で諸説述べられていますが、「社会福祉士のソーシャルワーク機能」のなかで、分かりやすく示されたものがあるためご紹介します。

「社会福祉士」は生活相談員の任用資格の一つで、ソーシャルワーク専門職です。

「社会福祉士のソーシャルワーク機能」は、生活相談員の機能と役割を理解するうえで、とても重要な要素であるため、しっかりとイメージしておくことが大切になります。

ミクロ・メゾ・マクロの視点で捉えると、イメージしやすくなるわね!

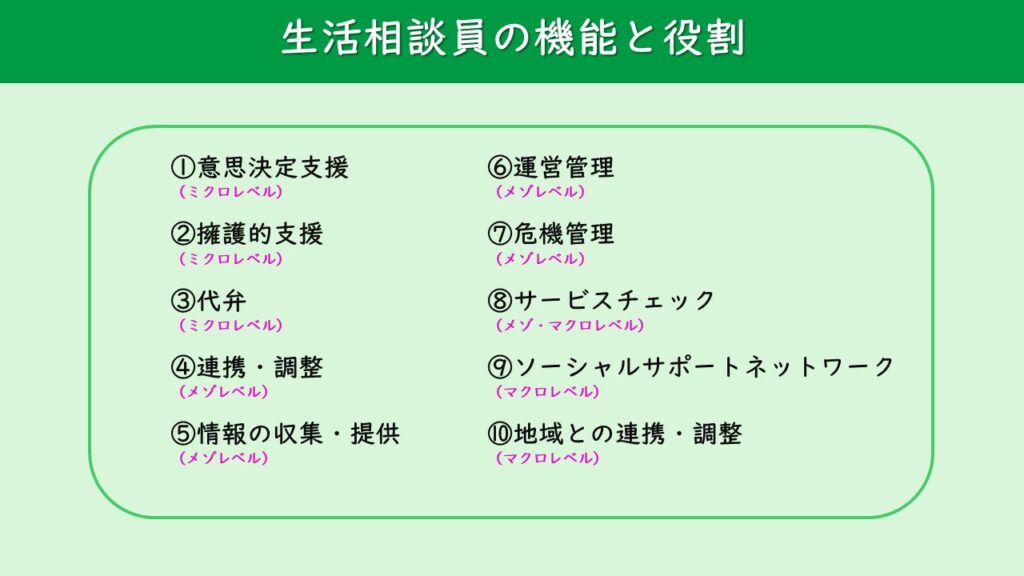

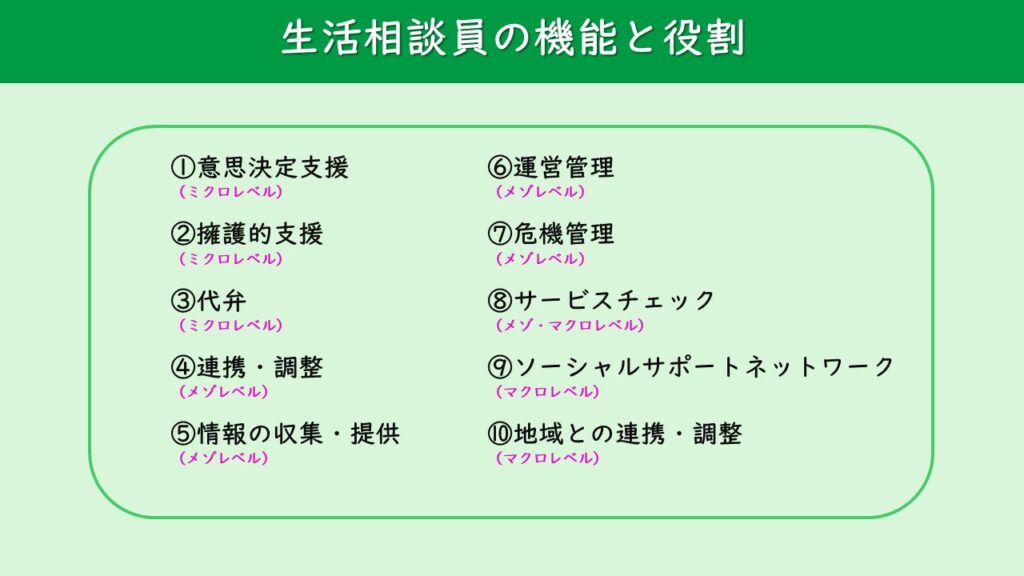

生活相談員の機能と役割

ソーシャルワーク専門職は、それぞれの実践現場に応じて、業務内容や発揮される機能が異なります。

特別養護老人ホームやデイサービスの生活相談員は、利用者の生活課題の解決に向けた支援を担うことが多く、こうした領域ならではの機能や役割が求められる場面も少なくありません。

様々な文献・ぼく自身の生活相談員としての経験をもとにすると、介護事業所における「生活相談員の機能と役割」は、以下の10項目に整理することができます。

項目ごとに詳しく解説するよ!

意思決定支援(ミクロレベル)

利用者本位のサービス提供を行うために、利用者本人が自ら意思を決定し、選択することを促す支援機能です。

要介護高齢者のなかには、自分の意思を適切に表出できず、解決する方法を見いだせない状況に陥っている人がいます。

生活相談員には、そのような人に不利益が生じないよう共感理解を図り、自らの意思決定を後押しする役割があります。

特に特養のような要介護度が高い人となれば、意思決定ができない場合が多くあります。その場合は,、ご家族と多職種が、繰り返し話し合いを行い、「本人だったらどうするのか?」という推定意思に沿った支援が求められます。

>>人生を生ききる支援とは?人生会議(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)とこれからの看取り

擁護的支援(ミクロレベル)

利用者の人権侵害に及ぶリスクを回避するとともに、すでに侵害されている権利を回復・養護する機能です。

要介護状態になることで、本来尊重されるべき権利が侵害されるケースも見受けられます。

とりわけ、支援なしでは日常生活を送ることが難しい利用者は、社会的弱者として一方的に管理されがちです。

そうした中で、生活相談員は利用者に最も近い立場にいる存在として、当事者の視点に寄り添いながら支援にあたる役割を担っています。

代弁(ミクロレベル)

利用者が家族や他の専門職等に自分の気持ちを伝えられない状況において、利用者の代わりに意向や想いを伝えることで、互いの意思を共有し、理解を深め、受容へと繋げる機能です。

生活相談員は、意思疎通が難しくなった利用者と、その家族や介護現場との間に立つ存在です。

様々な理由で自分の気持ちをうまく言葉にできない利用者に対して、日々の関わりの中から想いや意向を丁寧にくみ取っていくことが求められます。

そして、その気づきをもとに、利用者本人に代わって周囲へ思いを伝え、理解と支援をつなげていく役割を担っています。

連携・調整(メゾレベル)

利用者が抱える様々なニーズに対して、利用者とその周辺にどのような問題が生じているのかを探り、関係者を巻き込みながら支援の道筋を検討していく機能です。

利用者自身とその生活環境との間には、さまざまな問題が生じることがあり、やがて生活上の困りごとや対人トラブルへと発展してしまう場合もあります。

連携・調整を図るうえでは、専門職同士の連携にとどまらず、人・物・場所・組織・制度など、多様な要素を視野に入れて考えることが重要です。

生活相談員には、利用者のもつ自助力(エンパワメント)を引き出しつつ、必要な関係者とのネットワーキングとコーディネートを実践していく役割が期待されています。

情報収集・提供(メゾレベル)

様々な情報を意図的に集めて統合化を図り、必要とする利用者や関係者に伝える機能です。

利用者一人ひとりの健康状態や生活機能を考慮した支援を行うためにも、個人情報を取り扱うことは避けられません。

関係する他機関や他職種に「どの程度の内容を伝えるべきか?」「どのタイミングで伝えるべきか?」「誰に伝えるべきか?」「相手からどのような情報が知りたいか?」等を事前に整理しておくことが必要です。

生活相談員には、様々な情報を意図的に収集し、適切な内容・タイミングで、必要な相手へ提供する役割があります。

運営管理(メゾレベル)

各部署へ横断的に関わり、事業所の運営者(管理者)側と現場スタッフ側の橋渡し役となり、総括的に事業所運営に携わるジェネラリストとしての機能です。

事業所は、複数の専門職や部署によって成り立っています。そのため、各部署がバラバラに動いてしまうと、組織の方針が共有されにくくなり、結束力も損なわれてしまうでしょう。

こうした中で生活相談員には、中間管理職という立場から、運営に関わる重要な事項を現場に伝える橋渡しの役割を担います。

また、現場で起きている課題や状況を的確に把握し、管理者側へ報告・相談することで、事業所全体の運営を支える存在だと言えます。

危機管理(メゾレベル)

事業所のリスクを把握し、危機管理(リスクマネジメント)を行う機能です。

介護現場には、人が人を介護するという性格上、様々なヒューマンエラーが考えられます。

どんなに気を付けていてもリスクをゼロにするのは困難です。

よって、介護事故は発生するものとして考えたうえで「どのような回避策が講じれるか?」という視点が大切になるでしょう。

生活相談員には、事業所のリスクを把握し、率先して事故予防に取り組む役割が求められます。

サービスチェック(メゾ・マクロレベル)

事業所のサービスの質をチェックする機能です。

特養やデイサービスでは、事業所として、サービスの質の向上に取り組むことが求められています。

また、介護保険制度において、事業所は利用者や家族から選択される立場であるため、法令順守(コンプライアンス)やサービスの質の向上の必要性を組織に訴えることが必要です。

生活相談員には、事業所のサービスの質を俯瞰してチェックし、質の向上へと働きかける役割があります。

ソーシャルサポートネットワーク(マクロレベル)

利用者に必要な社会資源を結び付けることで、多面的な支援を新たに創出し、利用者の自助力(エンパワメント)を活かした解決に繋げていく機能です。

生活相談員は、役職や立場によって、行うことが異なってきます。

対象がミクロ(利用者・家族)ということもあれば、メゾ(地域住民)ということも。

(ただし、支援展開の土台となる価値・知識・技術は共通しています)

生活相談員には、ソーシャルワーク専門職としての繋がりを駆使し、フォーマルサポートのみならず、インフォーマルなサポートの活用を視野に入れ、マクロ(地域・社会全体)な視点で支援を行う役割があります。

地域との連携・調整(マクロレベル)

地域の特性やニーズをアセスメントし、地域の関係者と「顔の見える関係」を構築する機能です。

特養やデイサービスを運営する社会福祉法人は、地域に対して公益的な取り組みを行うことが求められています。

「認知症カフェ」「介護技術講座」「ゴミ拾い」「災害時の相談拠点」など、それぞれ工夫を凝らし、地域の特性やニーズに合わせた取り組みが行われています。

生活相談員には、地域に対する相談窓口として、日頃から地域の専門職や機関と連絡を取り合い、良好な関係作りを進める役割があります。

私が生活相談員として難しいと感じる機能や役割は「マクロレベル」の視点が必要な業務です。

一方、私のように介護の現場からではなく、ソーシャルワークを体系的に学び、そこから生活相談員となった方については、反対に「ミクロレベル」の視点が必要な業務に対し、難しさを感じる方もいらっしゃるかもしれません。

まとめ

「社会福祉士のソーシャルワーク機能」は、「生活相談員の機能と役割」の土台です。

漫然と業務にあたるのではなく、機能や役割に対する理解を深め、日常的に意識しながら業務にあたることが、より良いソーシャルワークへと繋がり、優れた生活相談員となる所以!

この記事を参考にし、生活相談員の機能や役割を十分に発揮して欲しいと願います。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。