みなさんどうもこんにちは。

元介護士で、現役ソーシャルワーカー×心理師の「てんぱまる@tenpa_mal」です。

自殺という悲しいニュースが耳に入るたびに、「防ぐことはできなかったのだろうか?」という感情に陥るのは、わたしだけではないでしょう。

自殺を予防するためには悩んでいる人に寄り添い、関わりを通して孤独・孤立を防ぐような支援が重要だと言われています。

では「具体的にどのように支援したらよいのか?」と聞かれて、明確に答えることができる方はそう多くないでしょう。

自殺の心理や支援方法の間違えた認識は、相手に不快な思いをさせるだけに留まらず、さらに追いつめてしまうことにも繋がりかねません。

今回の記事では、自殺の現状・自殺の心理などの理解が深まり、「自殺を予防するために必要な知識や方法」を具体的に知ることができます。

最後までご覧ください。

ゲートキーパーとは

みなさんは「ゲートキーパー」という言葉を聞いたことがありますか?

自殺予防の話をするにあたって「ゲートキーパー」について正しく理解することは、さけて通れません。

医療・福祉・心理に精通する方にとっては、聞き覚えのある言葉だと思われますが、改めてきちんとご説明しましょう。

「ゲートキーパー」を一言で言うなら、「命の門番」です。

「命の門番」と言われると、なんだかプレッシャーを感じてしまう方も多いかもしれませんが、求められることは至ってシンプルで下記のような人を言います。

・自殺の危険のサインに気づき、適切な対応を図ることが期待されている人

・自殺予防について理解し、身の回りの人が悩みを抱えていたり、体調が悪い様子に気づいたら話を聞き、適切な相談期間に繋ぐことができる人

「ゲートキーパー」になるために、特別な資格は必要ありません。

地域のかかりつけの医師や保健師などをはじめ、行政や関係機関などの相談窓口、民生委員・児童委員や保健推進委員、ボランティア、家族や同僚、友人といった様々な立場の人たちがゲートキーパーの役割を担うことが期待されています。

自殺に関する基本的な知識の理解

ゲートキーパーの役割を担うためには、「自殺に関する基本的な知識」について正しく理解しておくことが必要です。

その前に、まずは「自分自身が自殺に関してどの程度知識があるのか」について確認するため、下記の「知識クイズ10」を解いてみましょう。

※回答はクイズのすぐ下にありますので、終わったらそのまま答え合わせをしてみてください。

※すべて〇か×でお答えください

- うつ病さえ治せば、自殺は防げる

- 自殺を口にする人は、実際には死なない

- 自殺は防ぐことができる

- 自殺を考えている人は、サインを発している

- 1年間の自殺者数は、3万人を超えている

- 1年間の自殺者数は、交通事故自殺者数の約7倍である

- 自殺者は男性よりも女性の方が多い

- 一人の自殺者数の拝啓には10倍の未遂者がいると推定されている

- 自殺について話すとかえって自殺の危険を高める

- うつ病や自殺というものは、わたしの業務に関係のないことだ

1× 2× 3〇 4〇 5× 6〇 7× 8〇 9× 10×

みなさんはいくつ正解できましたか?

すべて正解できた方は、この後の記事は見る必要はないかもしれません・・・笑

それでは、自分自身の知識がどの程度か把握できたところで、「自殺に関する基本的な知識」について一つずつ解説していきます。

自殺は追い込まれた末の死である

「自殺はすべて自己責任」と思っている方はいませんか?

自殺は個人の自由な意思や選択の結果だと思われがちですが、実際には様々な要因が複雑に関係していて、心理的に追い込まれた末の死と言えます。

また自殺者の多くは、自殺の直前にうつ病などの精神疾患を発症しています。

自殺には外的な要因が関係していることをしっかりと認識しましょう。

自殺は防ぐことができる

「自殺を考え始めた方は、もう止めることはできない」と思っている方はいませんか?

相談・支援体制の整備などの社会的な取り組みと、うつ病などの精神疾患に対する適切な治療により、自殺を防ぐことが可能です。

あきらめてはいけません。

自殺は適切な方法により防ぐことができることを認識しましょう。

自殺を考えている人は悩みを抱え込みながらも、サインを発している

自殺を図った人が、精神科医などの専門家に相談している例は少ないと言われています。

しかし身近な人に対しては例外です。

家族や職場の同僚など身近な人は自殺のサインに気づいている人も多くいます。

この「気づき」を自殺予防に繋げていくことが求められます。

日本の自殺の現状

ここからは「日本の自殺の現状」についてご説明します。

さらに知識を深めていきましょう。

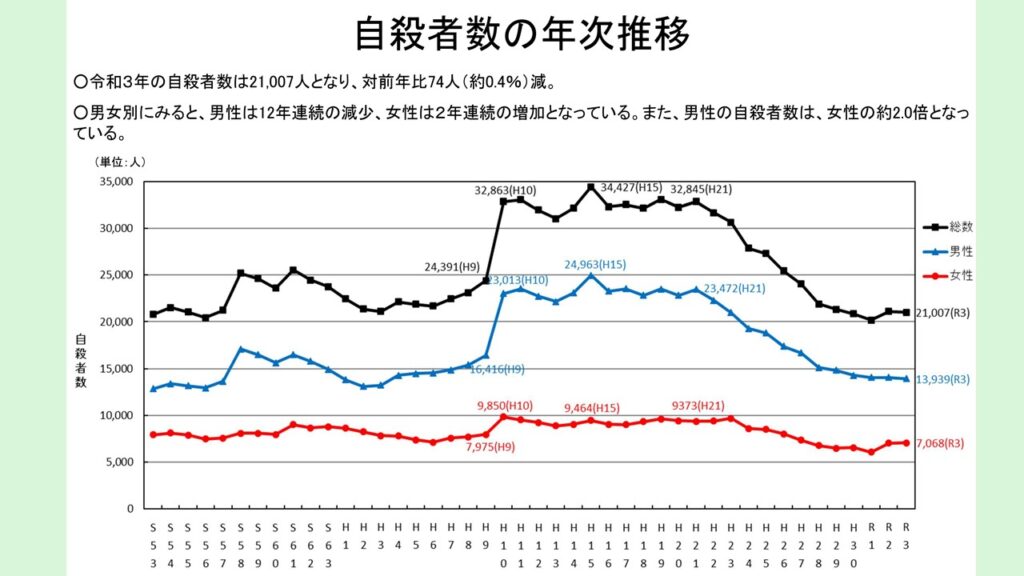

自殺者数の年次推移

日本における「自殺者数の年次推移」は下記の通りです。

令和3年の交通事故による死者数は2636人だそうです。

自殺者数が21,007人ですから、交通事故による死者数と比べると約8倍となります。

どれほど多くの人が自殺しているのかがわかるでしょう。

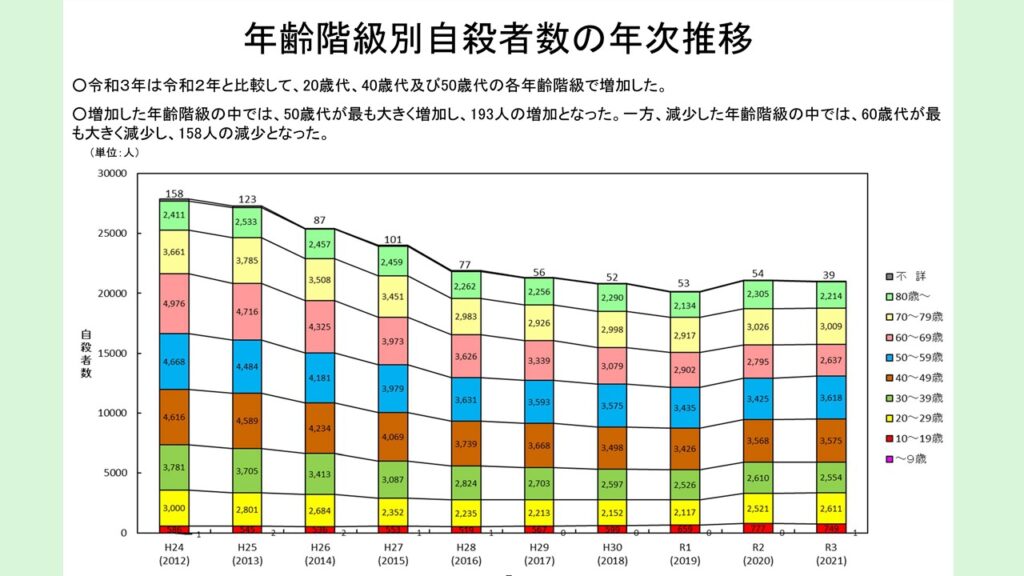

年齢階層別自殺者数の年次推移

次に「年齢階層別の自殺者数の推移」をご覧ください。

驚くことに、20~39歳の自殺者数は5,000人を超えています。

そしてその10倍以上が自傷していることが分かっています。

さらに成人の4人に1人が「本気で自殺したいと思ったことがある」と回答しています。

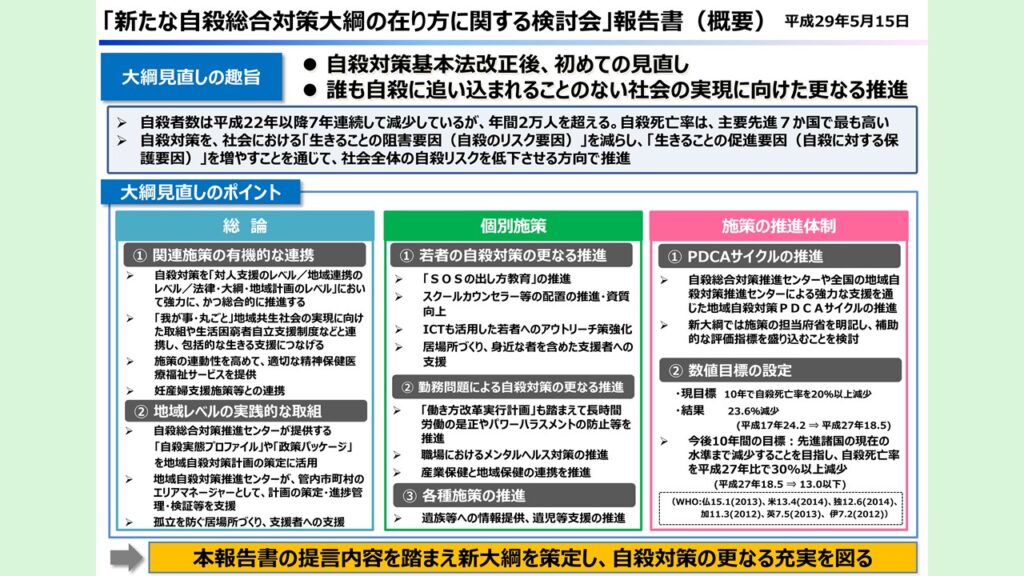

平成18年に施行された「自殺対策基本法」は平成 28 年 4 月に改正され、その翌年には「自殺対策総合大綱」が策定されるなど、かたちを変えながら自殺予防の充実が取り組まれてきました。

- 都道府県・市町村に地域自殺対策の策定を義務付ける

- 自殺総合対策推進センターを設置し、地域の自殺対策の支援機能を強化

- 地域自殺対策予算の高級財源化

ここ10年で見えてきたこと

時代とともに自殺を取り巻く環境は変化しています。

「ここ10年で見えてきたこと」をまとめたものが下記の内容です。

- 20~30代の若年成人(特に都市部在住者)においては、すでに精神科受診のハードルは低く、比較的治療に繋がりやすいにも関わらず、その自殺を阻止しきれていない

- 「医療モデル」から「社会モデル」へのシフトが必要

- 全体的予防介入(全集団)・選択的予防介入(リスク集団)・個別的予防介入(ハイリスクな特定個人)の組み合わせが効果的である

つまり今後の自殺対策の方向性には、「選択的予防介入・個別的予防介入を強化すること」が求められます。

また「社会・経済的視点を含む包括的な取り組み」も重要なポイントです。

さらには「疾患以外の問題(生活困窮・児童虐待・性暴力被害・ひきこもり・性的マイノリティなど)について視点を持ち合わせること」も必要となってきます。

自殺に傾く心理とは?

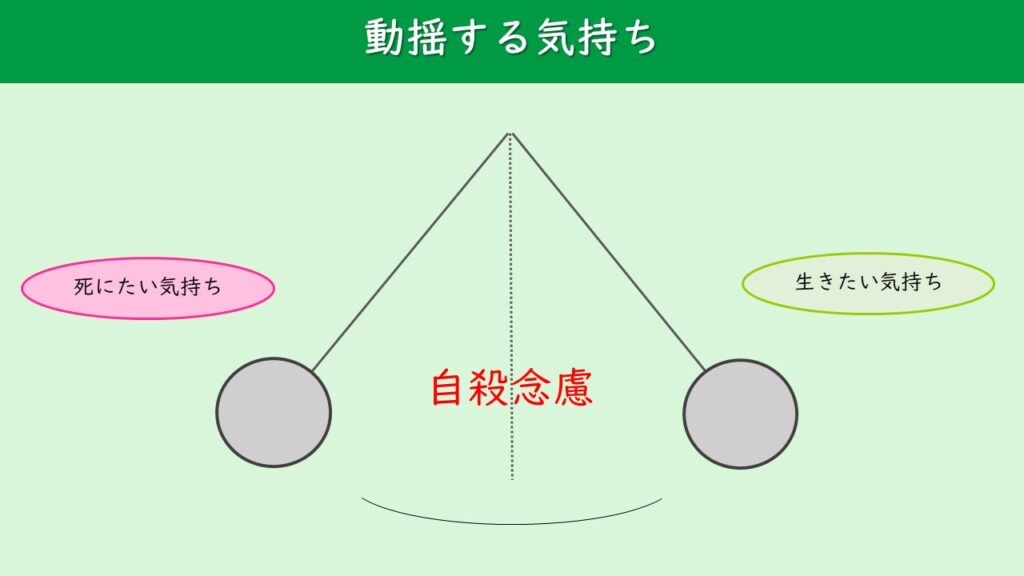

「自殺に傾く心理」を理解するうえで大切なのは、「常に死にたい」と考えているわけではなく、「死にたい気持ちと生きたい気持ちの狭間にいる」ということの理解です。

「動揺する気持ち」のイメージが下記の図です。

振り子のように左右に揺れ動く。そんなイメージです。

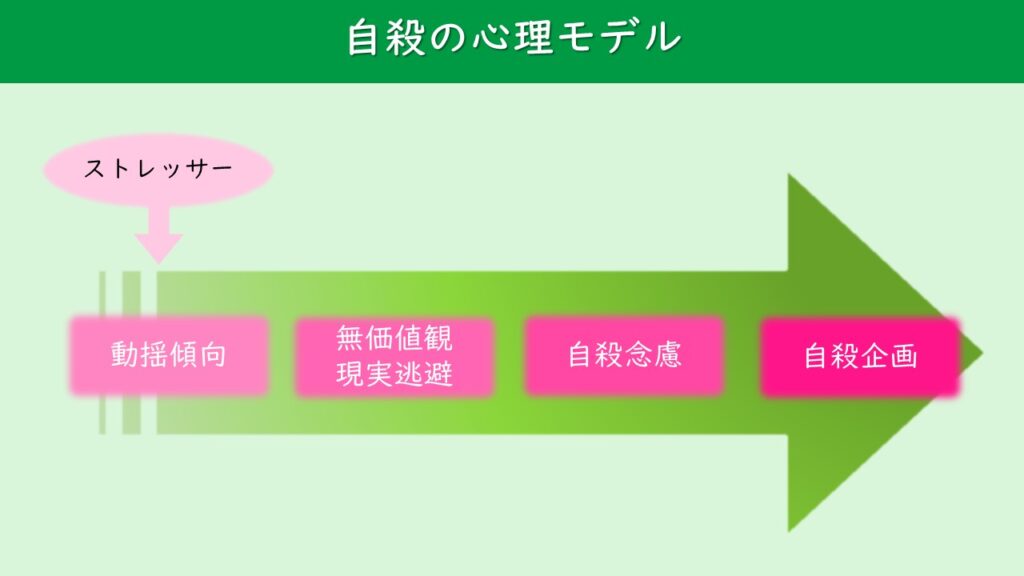

続いて「自殺の心理モデル」をイメージしてみましょう。

わかりやすく表したものが、下記の図です。

ストレスがかかると、動揺傾向となります。

その後少しずつ無価値観を感じたり現実逃避をする過程を経ながら、自殺念慮を抱くようになります。

そして自殺を企てるのです。

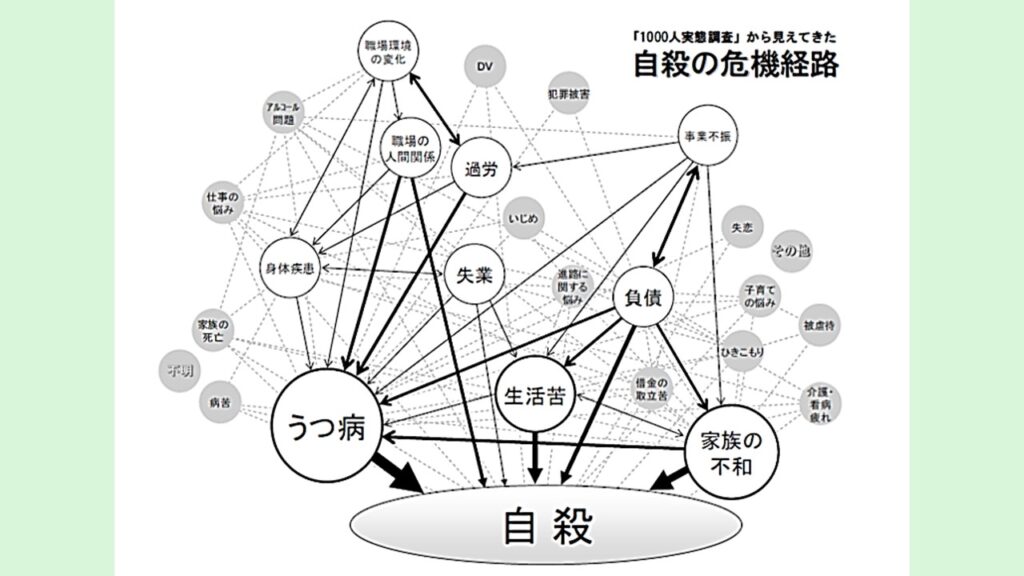

繰り返しになりますが、自殺の要因は一つではありません。

下記の図のように、自殺で亡くなった方の一人ひとりの軌跡を辿ると、そこには共通の「自殺の危機経路」が浮かび上がってきます。

ここで「自殺に繋がりやすい危険因子」を整理しました。

- 出来事…喪失体験(離別・死別)、経済的破綻(失業・多重債務・生活苦)、外的経験(災害・犯罪・虐待・いじめ)、親族の自殺

- 心理面…無力感・絶望感・自殺念慮・焦燥感

- 健康面…精神疾患や慢性(進行性)の疾患・病苦、セルフケアの欠如

- 行動面…危険行動(自暴自棄・アルコールなどの乱用)

- 既往…自殺未遂、自傷行為

- 環境…孤立・支援者の不在、自殺手段を得やすい環境、自殺を促す情報への暴露

このなかでも、最大の危険因子は「自殺未遂」です。

一度でも自殺を試みたことがある方は、それだけで大きな危険因子を持っていると考える必要があります。

また自殺は「気分障害」「統合失調症」「パーソナリティ障害」などの精神障害の有無とも、強い相関関係があることもわかっています。

ゲートキーパーの役割

「自殺に関する基本的な知識」について理解を深めたところで、「ゲートキーパーの役割」について解説します。

「ゲートキーパーの役割」を果たすためには、知っておくべき「4つの原則」があります。

また「TALK(トーク)の原則」としても広く知られ、2つは類似する意味合いです。

- 気づき

- 声掛け

- 傾聴

- つなぎ・見守り

- Tell…はっきりと言葉に出して、「あなたのことを心配しています」と伝えましょう

- Ask…「死にたい」と思っているかどうか、素直に尋ねましょう

- Listen…相手の絶望的な気持ちを傾聴しましょう。絶望的な気持ちを懸命受け止め、聞き役に回りましょう

- Keep safe…「危ない」と思ったらまず本人の安全を確保し、周囲の人の協力を得て、適切な対処をしましょう。温かく寄り添いながら見守りましょう。

よく自殺を話題にすることで「自殺を煽ってしまうのではないか」と心配される方がいますが、そのようなことは決してありません。

下記の「気づくポイント10選」をふまえながら、「いつもと違う」といった自殺のサインを見逃さず、話しかけてあげるところから始まります。

- 感情が不安定になり、突然涙ぐんだり、落ち着かなくなる

- 不機嫌で、怒りやイライラを爆発させる

- これまでの抑うつ的な態度とはうって変わり、不自然なほど明るく振る舞う

- 性格が急に変わったように見える

- 投げやりな態度が目立つ

- 身なりや整容に構わなくなる

- アルコールの臭いがする

- 反応が遅く、表情も暗い

- 仕事の成果や業績が急に落ちる

- 仕事を休みがちになる

- 体調不良の訴えが増える

では実際に、どのように声を掛けたらよいのか?

ここで、わたしの「おすすめフレーズ」と「対面時の心構え」をご紹介します。

- 自分のメッセージを届ける

- 「わたしはとても心配に思っています」

- 「間違いかもしれないけれど、わたしには〇〇に見えるよ」

- 自殺のリスクアセスメントを行う

- 「こんなとき、消えてしまいたいと思う人もいますが、〇〇さんはどうですか?

- 「少しでも『死にたい』と、思ったことはありますか?」

- 相手の限界・対処力を確認する

- 「この先1カ月、なんとかなりそうですか?それとも、ならなそうですか?」

- 「誰か相談している人はいますか?」

- 「これまで、どのようにして乗り越えてきましたか?」

- 1発勝負にならず、次に繋がる対話をしましょう

- 対話の成功は準備で決まります(自分自身・環境・情報の整理と準備など)

※ノープランは絶対にNG - 「聴くことが9割」のイメージを持ちましょう

- 「教えてもらう」「聴かせてもらう」という姿勢でいましょう

- 相手をコントロールしないようにしましょう

- イライラしないようにしましょう

しかし、対面で話を聴くだけでは解決に繋がらないことも多くあります。

対面で話を聴いたあとに最も重要なことは、「相談機関へつなぐ(一人で抱え込まない)こと」です。

事前に相談機関へ協力要請したうえで、相談者に相談窓口の情報提供を行うことも重要となります。

- 医療機関…精神科/心療内科、23区精神科救急ひまわり

- 電話相談機関…いのちの電話(24時間対応、医療なし)

- 行政機関…警察、保健所、精神保健福祉センター、生活支援センター、子ども支援センター、児童相談所

- 市役所…年金、健康保険、介護、児童、障害、生活保護

- 法律相談機関…法テラス、消費生活センター

- 自助グループ…ダルク

- 福祉関係機関…地域活動支援センター

まとめ

「ゲートキーパー」は専門職ではなくとも、誰にでもなることができます。

つまり、特別な専門性は必要ありません。

1人でも多くの方に「ゲートキーパー」としての意識を持っていただき、それぞれの立場で行動することが、自殺を減らすことに繋がります。

小さな「一言」でも、声をかけるには勇気が必要です。

しかし命を助けるためには、勇気を出して声をかけ続けなければいけません。

「誰もが誰かのゲートキーパー」になるために。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。