まるこ

まるこ社会福祉士とケアマネジャーって何が違うの?

いまいちピンと来なくて……

どっちも魅力ある資格だよねぇ~

仕事内容や試験の難易度など、けっこう違うんだけど、知っている人は少ないかも!?

介護・福祉の現場で働いていると、こんな会話を耳にしたことがあるのではないでしょうか……

現場経験を積む中で「そろそろキャリアアップを考えたい」「資格を取りたい」と思い始める人にとって、社会福祉士とケアマネジャーは特に注目される2大資格です。

でも、いざ調べてみると…

- 仕事内容や役割がいまいちピンとこない

- どちらの資格が自分の将来に合っているか分からない

- 難易度や取得ルートもバラバラで迷ってしまう

という方も多いはず。

この記事では、そんなあなたの疑問を解消するために、ケアマネジャーと社会福祉士の資格の違い、どっちが難しいのか、将来性はどうなのかについて、現場目線でわかりやすく比較・解説していきます。

この記事を読み終える頃には、「自分はどっちを取るべきか」明確な判断材料が手に入るはず!

最後まで、じっくりとご覧ください。

\ 社会福祉士の資格取得を目指す人はこちら /

【独学or通信講座or通学】社会福祉士に合格するための勉強法は?メリット・デメリットを徹底比較

\ ケアマネジャーの資格取得を目指す人はこちら /

【ケアマネジャー試験対策!】独学で合格するための効果的な勉強法

【結論】汎用性重視なら社会福祉士、即効性重視ならケアマネジャー

結論から言うと、将来の選択肢を広げたい人は社会福祉士、介護現場から早くキャリアアップしたい人はケアマネジャーを優先して取るべきです。

・将来の選択肢を広げたい人は社会福祉士(汎用性重視)

・介護現場から早くキャリアアップしたい人はケアマネジャー(即効性重視)

その理由は下記のとおり。

【理由】

- 社会福祉士は医療・高齢・障害・児童・生活困窮など様々な分野で対応できるため、将来の選択肢が広がるから

- ケアマネジャーは介護現場での昇進や収入アップに直結するため、現場で働きながら短期間で成果を出しやすいから

つまり、「じっくりと福祉の専門職としての幅を広げたいのか」「今すぐ目に見える形でキャリアアップしたいのか」によって、優先すべき資格は変わってきます。

では、両資格には具体的にどんな違いがあるのか!?

ここからは、それぞれの特徴や取得ルート、難易度などを詳しく解説・比較していきます。

社会福祉士 VS ケアマネジャーの比較一覧表

それぞれの特徴を各項目ごとに比較してみました。

一覧表で確認してみましょう。

【比較一覧表】

| 項目 | 社会福祉士 | ケアマネジャー |

|---|---|---|

| 資格の種類 | 国家資格(厚生労働省) | 公的資格(都道府県) |

| 活動分野 | 医療、高齢、障害、児童、 生活困窮など幅広い分野 | 高齢分野(介護保険制度)に特化 |

| 主な勤務先 | 医療機関、地域包括支援センター 障害者支援施設、児童養護施設 社会福祉協議会など | 居宅介護支援事業所 地域包括支援センター 介護保険施設など |

| 仕事内容 | ソーシャルワーク (相談支援、権利擁護、地域支援など) | ケアマネジメント (ケアプランの作成、介護保険の給付管理など) |

| 受験要件 (ルート) | 福祉系大学卒業 一般大学卒業+養成施設修了 実務経験+養成施設修了など | 資格保有+実務経験5年以上(900日以上) |

| 試験問題数 | 全129問 | 全60問 |

| 出題範囲 | 広い | 社会福祉士に比べると狭い |

| 試験時期 | 毎年1月 | 毎年10月 |

| 合格率 | 30%~50%で推移 | 10%~20%で推移 |

| 更新 | なし | 5年に1回のペースで更新研修あり |

こんなに違いがあるのには、正直驚きだわ……

ここからは、項目ごとに解説していくよ!

資格の種類

社会福祉士:国家資格(厚生労働省)

ケアマネジャー:高齢分野(介護保険制度)に特化

社会福祉士は、厚生労働省が認定する国家資格であり、福祉分野における中核的な専門職として位置づけられています。

社会福祉士及び介護福祉士法が根拠法となっており、職域の幅広さも魅力のひとつ!

一方、ケアマネジャー(介護支援専門員)は、都道府県が実施する試験に合格して取得する公的資格に分類されます。

国家資格ではないものの、介護保険制度を支える中核的な役割を担う資格です。

認定機関が違うと法的根拠も異なるのね!

活動分野

社会福祉士:医療、高齢、障害、児童、生活困窮など幅広い分野

ケアマネジャー:高齢分野(介護保険制度)に特化

社会福祉士は、医療・高齢・障害・児童・生活困窮など幅広い分野にまたがって支援を行えるため、福祉職の中でも特に汎用性の高い資格といえます。

一度取得すれば、ライフステージや地域を問わず幅広い場面で活躍でき、将来的なキャリアの選択肢も増えるでしょう。

一方、ケアマネジャーは高齢分野(介護保険制度)に特化した資格で、介護現場での経験を活かしやすいのが特徴です。

とくに介護職からのステップアップとしては現実的かつ即効性があり、昇進や収入アップが比較的早期に期待できます。

ぼく自身も、ケアマネジャーの資格を取って昇進・収入アップを経験♪

主な勤務先

社会福祉士:医療機関、地域包括支援センター、障害者支援施設、児童養護施設、社会福祉協議会など

ケアマネジャー:居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、介護保険施設など

社会福祉士は、医療機関、地域包括支援センター、障害者支援施設、児童養護施設、社会福祉協議会など、さまざまな分野の職場で活躍できるのが大きな特徴です。

その職務は相談援助を軸にしつつも、地域福祉の推進や権利擁護、制度のつなぎ役など、多岐にわたります。

一方、ケアマネジャーの主な勤務先は、居宅介護支援事業所や介護保険施設など、高齢者の在宅生活を支える現場が中心です。

特に要介護高齢者とその家族に対する支援調整の専門職として、介護保険制度の実務を担う存在となっています。

より将来性を意識するなら、社会福祉士かもね♪

仕事内容

社会福祉士:ソーシャルワーク(相談支援、権利擁護、地域支援など)

ケアマネジャー:ケアマネジメント(ケアプランの作成、介護保険の給付管理など)

社会福祉士の仕事は「ソーシャルワーク」と呼ばれ、相談支援、権利擁護、地域支援などが中心です。

個人の課題だけでなく、制度や社会の中での生きづらさにもアプローチします。

「ジェネラリスト」なんて呼ばれることも!

ケアマネジャーは「ケアマネジメント」が主な役割で、ケアプランの作成や介護サービスの給付管理など、制度運用の中核を担います。

より「スペシフィック」な視点・役割が求められると言えるでしょう。

社会福祉士は「ソーシャルワーカー(SW)」と呼ばれることも多いね!

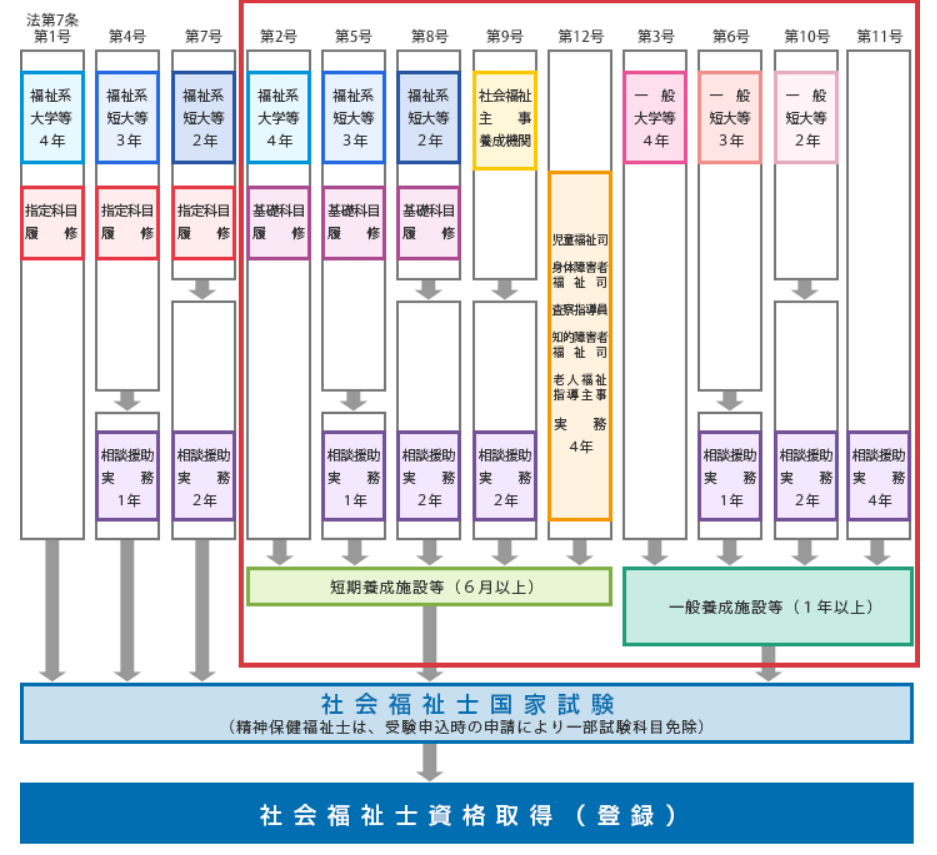

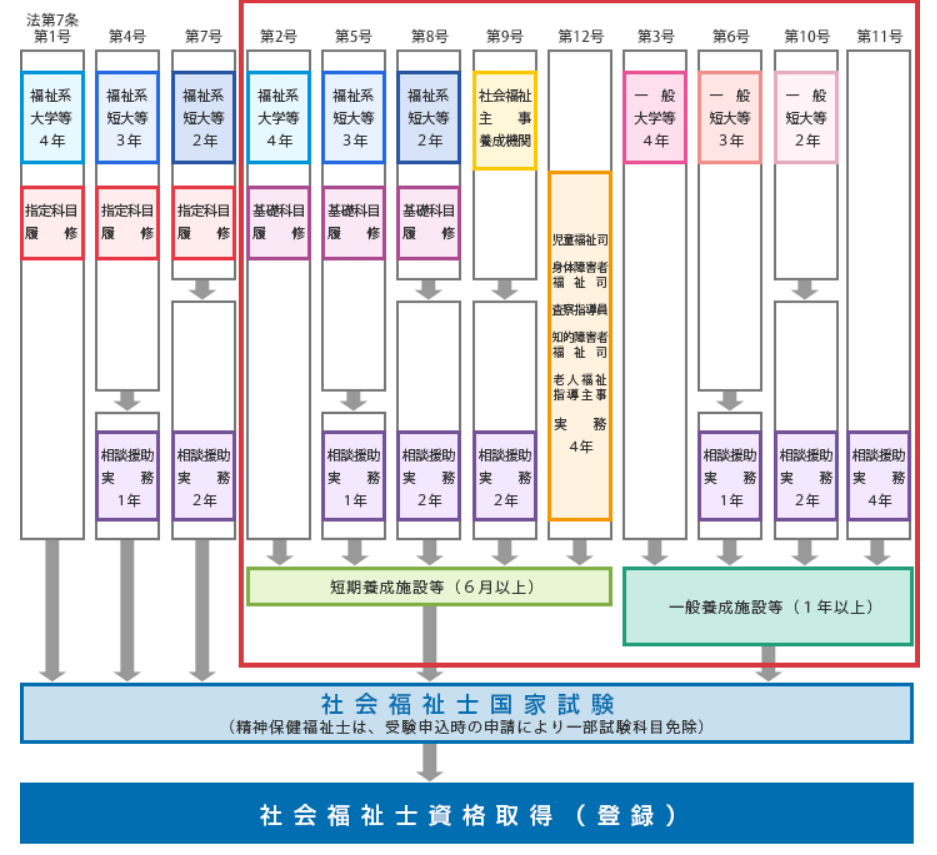

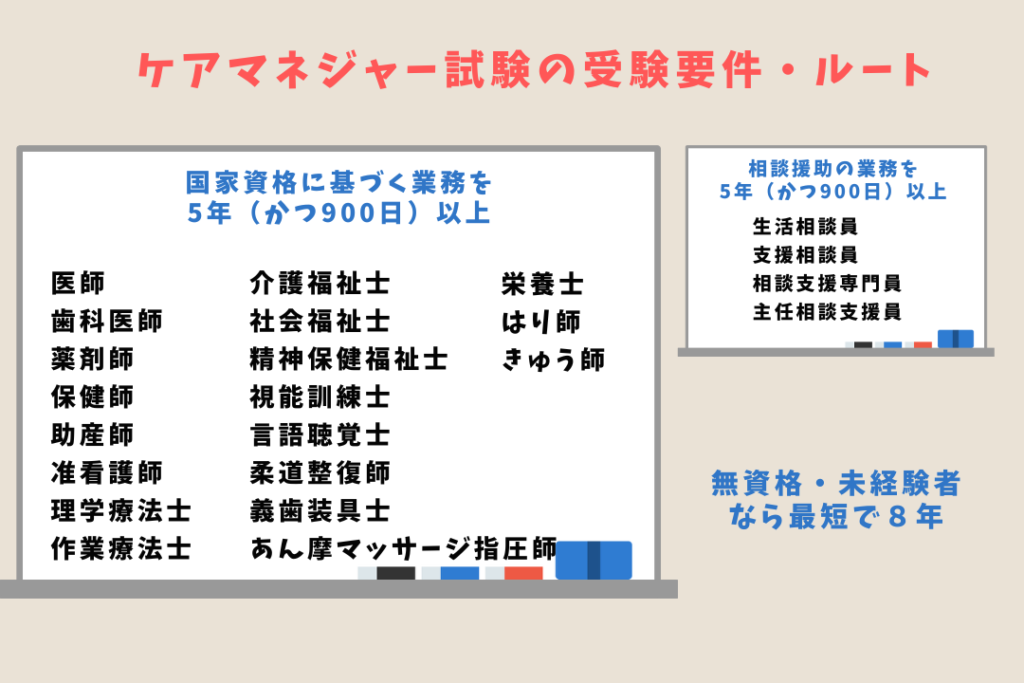

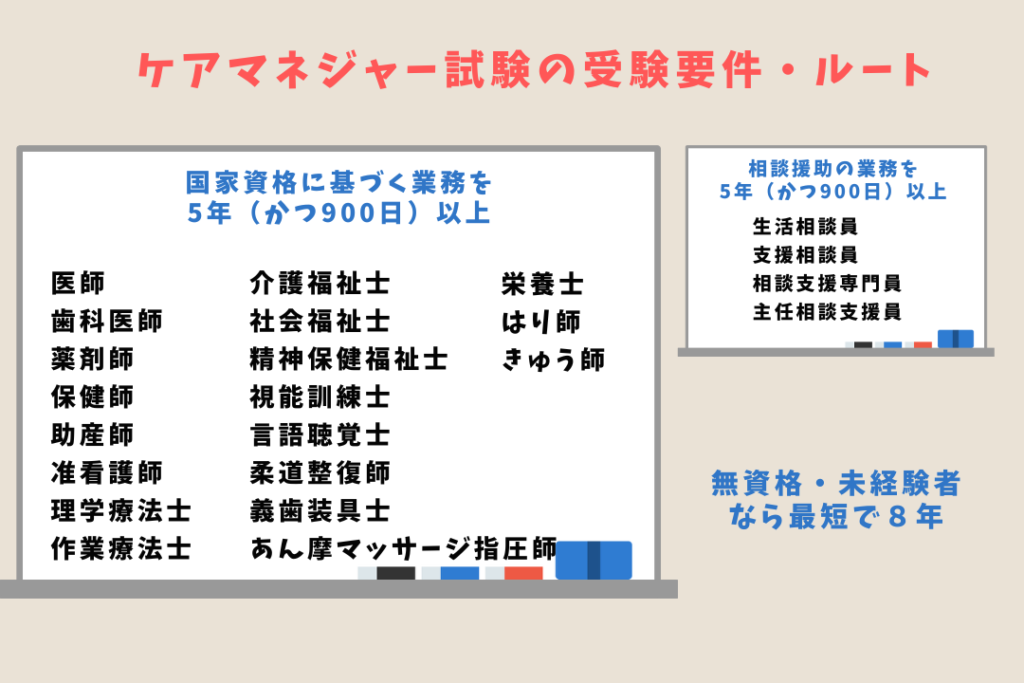

受験要件(ルート)

社会福祉士:福祉系大学卒業、一般大学卒業+養成施設、実務経験+養成施設等

ケアマネジャー:資格保有+実務経験5年以上(かつ900日以上)

社会福祉士になるためには、福祉系大学卒業、養成施設修了、または実務経験+養成課程修了など、複数のルートがあります。

学生でも社会人でも、自分にあったルートで挑戦することができます。

ケアマネジャーの場合は、介護福祉士や看護師などの資格保有者が5年以上(900日以上)の実務経験を積むことで、受験資格が得られます。

学生のうちから取得できる資格ではなく、社会人になってからチャレンジできる資格です。

社会福祉士としての実務経験も、受験要件の1つなのね~

試験問題数と出題範囲

社会福祉士

社会福祉士:全129問(広い)

ケアマネジャー:全60問(社会福祉士に比べると狭い)

社会福祉士国家試験は全129問。

出題範囲が非常に広く、医学、心理学、社会福祉、権利擁護、ソーシャルワークなど、多岐にわたります。

社会福祉士国家試験で出題される試験科目は、下記の19科目です。

【試験科目(共通科目)】

- 医学概論

- 心理学と心理的支援

- 社会学と社会システム

- 社会福祉の原理と政策

- 社会保障

- 権利擁護を支える法制度

- 地域福祉と包括的支援体制

- 障害者福祉

- 刑事司法と福祉

- ソーシャルワークの基盤と専門職

- ソーシャルワークの理論と方法

- 社会福祉調査の基礎

【試験科目(専門科目)】

- 高齢者福祉

- 児童・家庭福祉

- 貧困に対する支援

- 保健医療と福祉

- ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)

- ソーシャルワークの理論と方法(専門)

- 福祉サービスの組織と経営

一方、ケアマネ試験は全60問で、社会福祉士国家試験に比べると出題範囲は狭いです。

けれども、実務に即した専門的な知識が問われる内容になっており、出題の深さが特徴です。

試験分野は下記のとおり。

【試験分野】

・介護支援分野(全25問)

・保健医療福祉サービス分野(全35問)

どちらの試験も、科目・分野ごとの最低得点を下回ると不合格になるため、注意が必要だよ!

試験時期と合格率

社会福祉士:毎年1月(約30%~50%で推移)

ケアマネジャー:毎年10月(10%~20%で推移)

社会福祉士試験は毎年1月に実施され、合格率はおおよそ30%前後とされています。

ここ数年は合格率が上昇傾向に!

【直近5年間の受験者・合格者・合格率の推移】

| 年(回) | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 2025年(第37回) | 27,616人 | 15,561人 | 56.3% |

| 2024年(第36回) | 34,539人 | 20,050人 | 58.1% |

| 2023年(第35回) | 36,974人 | 16,338人 | 44.2% |

| 2022年(第34回) | 34,563人 | 10,742人 | 31.1% |

| 2021年(第33回) | 35,287人 | 10,333人 | 29.3% |

| 2020年(第32回) | 39,629人 | 11,612人 | 29.3% |

一方、ケアマネ試験は毎年10月に実施され、合格率は約15%前後と、社会福祉士よりもやや低め。

ただし受験者が経験者に限られるため、難易度が高いというより「絞られた層」の試験とも言えます。

働きながら取得する

【直近5年間の受験者・合格者・合格率の推移】

| 年(回) | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 2024年(第27回) | 53,699人 | 17,228人 | 32.1% |

| 2023年(第26回) | 56,494人 | 11,844人 | 21.0% |

| 2022年(第25回) | 54,406人 | 10,328人 | 19.0% |

| 2021年(第24回) | 54,290人 | 12,662人 | 23.3% |

| 2020年(第23回) | 46,415人 | 8,200人 | 17.7% |

ケアマネジャーは実務経験者のみが受験できる試験で、新卒の学生が受けられないことも、合格率が低くなる一因だね!

更新の有無

社会福祉士:なし

ケアマネジャー:5年に1回のペースで更新研修あり

社会福祉士には更新制度がありません。

一度合格し登録すれば、生涯にわたって名乗り続けることができます。

一方、ケアマネジャーは5年ごとに更新研修の受講が義務づけられており、常に最新の知識や制度変更に対応することが求められます。

更新時の法定研修は数十時間、数万円のコストが発生するので、負担が大きいと言わざるを得ません……

法人・事業所で費用を負担してくれるところも多いため、自分の職場がどうなのかチェックしておこう!

【目的・タイプ別】こんな人におすすめ!

結局、自分にはどっちが合ってるの? どっちを先に取得したらいいの?

そう思った人のために、ここからは 目的・タイプ別でおすすめの人 を紹介していきます。

これからご紹介する内容を見ながら、あなたのキャリアや働き方の希望に近いのはどちらか、ぜひチェックしてみてください!

あなた自身の状況や、目指す将来像に合わせて、どちらがよりフィットするかを見極めていきましょう!

【社会福祉士がおすすめ】

【ケアマネジャーがおすすめ】

資格取得はゴールではなくスタートライン!

目的をきちんと確認しましょう。

\ 社会福祉士の資格取得を目指す人はこちら /

【独学or通信講座or通学】社会福祉士に合格するための勉強法は?メリット・デメリットを徹底比較

\ ケアマネジャーの資格取得を目指す人はこちら /

【ケアマネジャー試験対策!】独学で合格するための効果的な勉強法

ダブルライセンスのメリット

実際には「どっちか」ではなく、「ダブルライセンス(両方取得する)」ことで強みになることが多いです。

学生であれば①社会福祉士→②ケアマネジャーの順で取得、すでに介護現場で働いている人であれば、①ケアマネジャー→②社会福祉士の順で取得するのがセオリーとなります。

社会福祉士とケアマネジャーのダブルライセンスで得られるメリットについては、下記のとおりです。

| ダブルライセンスで得られるメリット |

|---|

| ・就職・転職の選択肢が大幅に広がる → 病院、行政、福祉施設、居宅支援、包括支援センターなど、働ける領域が格段に広がる ・ソーシャルワークとケアマネジメント両方の視点が持てる → 利用者の生活課題に対する総合的な支援が可能 ・地域包括支援センターで重宝される → 社会福祉士と主任ケアマネジャーを両方持つ人材は、地域包括の「三職種要件」を満たせるため有利 ・チーム内での信頼度・存在感が上がる → 福祉の知識+ケアプラン作成のスキルを併せ持つことで、現場からの相談も増える ・管理職・リーダー職へのキャリアアップに有利 → 複数資格を持つ人材は、法人内の育成やマネジメント層に引き上げられやすい ・福祉系の研修や委員活動の依頼が増える → 審査会委員、権利擁護、虐待対応などの専門的な役割を担える ・収入アップにつながる可能性が高い → 資格手当の上乗せや、高スキル人材としての待遇改善が期待できる ・家族や地域からの相談に幅広く応えられる → 自分の職域にとらわれず、地域の課題解決に貢献できる ・将来的に独立や法人立ち上げも視野に入る → 居宅介護支援事業所や福祉系のNPO法人の立ち上げなど、多様なキャリアを描ける |

実践力・信頼性・柔軟性のある支援者として、多方面での活躍が可能になるよね!

【まとめ】自分がどんなフィールドで働きたいか逆算して選べ!

・将来の選択肢を広げたい人は社会福祉士(汎用性重視)

・介護現場から早くキャリアアップしたい人はケアマネジャー(即効性重視)

社会福祉士とケアマネジャーは、どちらも価値のある資格です。

けれども、それぞれの資格が活きる場面やタイミングは異なります。

だからこそ、「自分がどんなフィールドで働きたいか」から逆算して選ぶことが大切になります。

資格を取ることはゴールではなく、スタートライン!

あなたの働き方や人生を支えてくれる「ツール」として、どちらが合っているか、じっくりと考えてみましょう。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

\ 社会福祉士の資格取得を目指す人はこちら /

【独学or通信講座or通学】社会福祉士に合格するための勉強法は?メリット・デメリットを徹底比較

\ ケアマネジャーの資格取得を目指す人はこちら /