まるこ

まるこ社会福祉士の資格を取りたいけれど、仕事をしながらだと無理よね!?

通信課程なら、仕事との両立が可能だよ!

社会福祉士の資格・仕事に興味はあるけれど、「今の仕事で精一杯」「家事・育児が大変で、それどころではない」「もう歳だから・・・」と諦めている方にお伝えしたいことがあります。

それは「通信課程で、社会福祉士を目指そう」ということです。

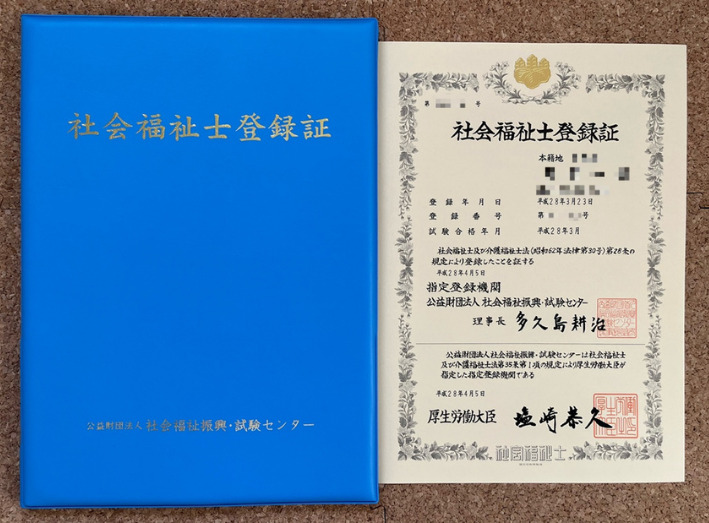

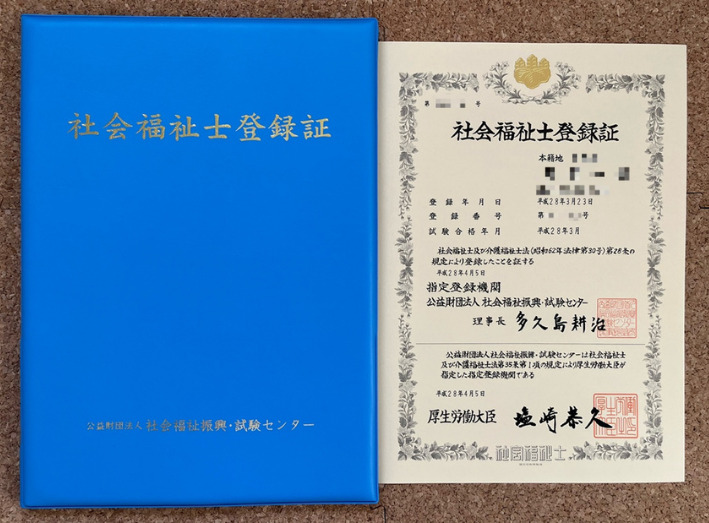

実際にわたし自身も、仕事をしながら通信課程で社会福祉士を取得しました。

この記事では、わたしの経験を踏まえながら「通信課程で社会福祉士を目指すメリット」について、わかりやすく解説していきます。

最後まで、ご覧ください。

結論

まず結論からお伝えすると、下記のとおりとなります。

【通信課程で社会福祉士を目指すメリット】

- 自分のペースで無理なく計画的に学べる

- 仕事・家事・育児をしながらでも資格が取得できる

- 入学するのがとても簡単

社会福祉士国家試験の合格率は、例年20〜30%前後と決して簡単な試験ではありません。

しかし、通信課程ならではのメリットを活かすことで、社会福祉士になることができます。

では詳しく解説していきます。

そもそも社会福祉士を目指すべきか

「そもそも社会福祉士を目指すべきか?」と悩んでいる方のために、ハッキリとお伝えしましょう。

社会福祉士はこれから社会に必要とされる魅力的で、目指すべき資格です。

今時代は、みなさんを求めています。

「高齢」「児童」「障害」「医療」「教育」「行政」「更生保護」など、さまざまな分野において社会福祉士は必要とされています。

現状、それぞれの分野・場所から幅広い種類の求人需要があり、年々増え続けているのです。

また、将来的に1つの分野で需要が落ち着いたとしても、他の分野に転職・活躍することもできます。

つまり社会福祉士になれば、仕事に困ることは少ないと言えるのです。

特に医療機関・介護福祉施設等における社会福祉士の需要は、とても伸びています。

超高齢社会に伴い、施設の数や介護保険サービスの利用者数が増加しているからです。

その他にも、学校で児童・生徒・学生の心身の健康をサポートするスクールソーシャルワーカーについても需要は拡大し、社会福祉士が配置されています。

さらには矯正施設(刑務所等)の雇用も増加しており、社会福祉士の需要は広がり続けています。

今後も、社会福祉士の需要・活躍の場は、ますます増えていくことが予想されます。

しかし、このような急速な需要に対して、社会福祉士のなり手が不足しています。

専門職の支援を必要としている人に、支援が行き届いていない……

まさに今、あなたが社会に必要とされていると言えますね!

「福祉の知識・経験なんて全くない」という方でも大丈夫。

相談援助職である社会福祉士は、みなさんがこれまで得た仕事の知識・技術・人生経験を十分に活かすことができる仕事です。

「人生100年時代」と言われている現代において、学び直しが大切だと言われ始めています。

学ぶことに早いも遅いもありません。

社会福祉士になるためのルートと、わたしの経験

ここからは「社会福祉士になるためのルート」について説明しながら、わたしの経験談をお伝えしていきます。

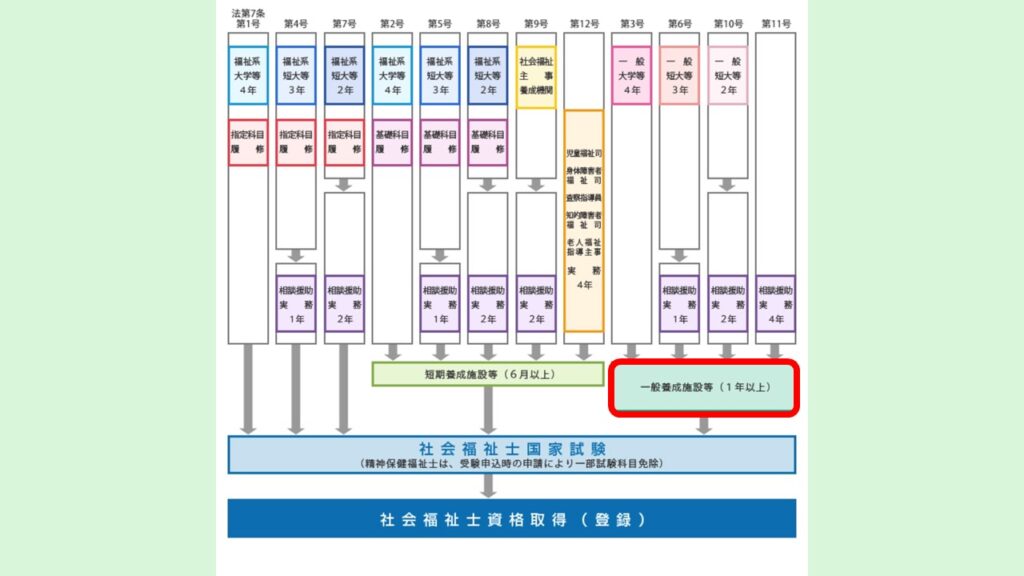

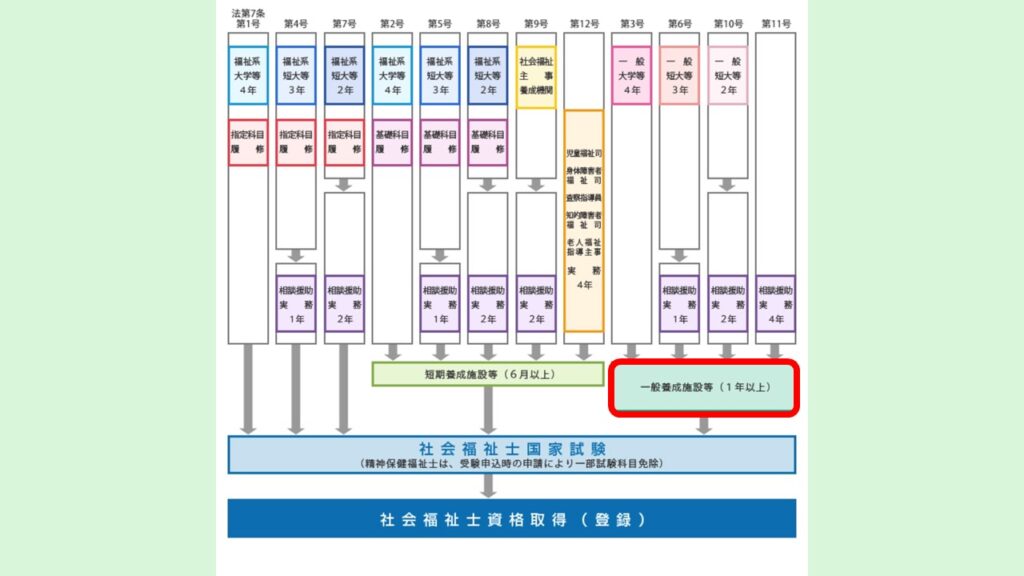

社会福祉士になるためには、下記の図1のようにさまざまなルートがあります。

最終学歴や実務経験によって受験ルートが異なるのです。

社会福祉士を目指すには、まず自分の受験ルートを確認することが必要です。

わたしの場合は「一般短大等卒業+相談援助業務2年」に該当したため、「第10号」のルートで社会福祉士を目指しました。

ご覧の通り、福祉系の大学を卒業していなかったため、「一般養成施設等(以下養成校)」に1年以上通う必要がありました。

養成校とは、図1の赤く囲んでいる部分にあたります。

養成校には「通学(昼間・夜間)」と「通信課程」がありますが、わたしは「通信課程」の養成校を選びました。

なぜかと言えば、仕事をしていたからです。

「仕事を辞めて勉強に専念することが難しい」という方は、わたしだけでないでしょう。

通信課程の養成校(スクール)の多くはレポート課題で学習を進め、期限までに提出するような方法をとります。

つまり、基本的には「自宅で独りきり」の学習です。

そのため、授業や講義の時間割・日程等を気にすることなく、仕事が終わってから、もしくは仕事が休みの日などに自分のペースで、無理なく計画的に学べます。

また通学するために必要な時間を考慮しても、自宅で学べることは、とても効率的な学び方と言えるでしょう。

このメリットは、わたしのような仕事をしている方のみならず、家事・育児などをしている方にも当てはまるでしょう。

さらには、通信課程の養成校は「入学するのがとても簡単」といった大きなメリットがあります。

通学制では「筆記試験・面接試験」があることに対し、通信課程では通常「書類選考」のみで入学が可能です。

中には「筆記試験・論文・面接試験」などがある通信課程もあるようですが、どれも通学制と比べれば難易度は低く簡単に入学できます。

よほど支離滅裂な文章や志望動機でない限り、入学は許可されます!

わたしが仕事をしながら社会福祉士国家試験に合格できたのは、「通信課程の養成校を選んだおかげ」だと言ってよいでしょう。

通信課程の社会福祉士養成校でもスクーリング(通学)がある

基本的には「自宅で独りきり」の学習である通信課程ですが、数回のスクーリング(実際に養成校に通う授業)があります。

スクーリング会場では、同時期に社会福祉士を目指す人と実際に意見交換をしたり、先生・講師から話を聞くなどして、学びを深めることができます。

わたしがスクーリングに行った際は、介護・福祉職の経験者はもちろん、会社員・公務員・主婦・定年退職された方など、本当にいろいろな方がいました。

学びの過程で分からないことや困ったことを相談し合えるのはもちろんのこと、同じ志を持った仲間に会うことで、「社会福祉士になろう」というモチベーションが高まり、非常に良い刺激になります。

だからわたしは、通信課程の養成校においても、孤独や寂しさを感じることはありませんでした。

スクーリングの内容は養成校によって、個性や特色が分かれる部分ね。

入学前に各養成校の「スクーリングの特徴」について、しっかりと調べておくことをおすすめします。

相談援助の実務経験がない場合は実習が必須

相談援助の実務経験がない場合は、通信課程でも実習が必要になります。

わたしは介護支援専門員・生活相談員として、相談援助の実務経験があったため、実習に行く必要はありませんでした。

しかし、相談援助の実務経験がない場合には、実習に行く必要があります。

実習は法律で23日間(180時間)と定められています。

「実習を行う際に大切なポイント」は、下記の2つです。

- 実習先の選択

- 実習期間の分割

1.実習先の選択

実習は「各養成校が提携している実習施設」で実施されます。

養成校によっては提携している実習施設が限られ、希望の施設では実習できないことがあります。

特に「自宅から遠い実習先」を選ばざるを得ない状況となれば、かなり苦労するでしょう。

「実習日誌(フィードバック)」の記載にかける時間を考慮すれば、「毎日の通勤にかける時間」は、短いほうが良いに越したことはありません。

実習の日程や実習先の施設は、養成校の先生と相談して決めることになります。

実習が必要な方は、入学前に「提携している実習施設はどのくらいあるのか?」「自分の希望する実習施設と提携している養成校なのか?」「実習中のサポート体制はどのようになっているか?」について、しっかりと確認しましょう。

2.実習期間の分割

一般的に考えると、連続で仕事を23日間(180時間)休むことは、かなり難しいでしょう。

仕事に支障が及ぶだけではなく、長期間の実習では体力・精神的にも負担が大きくなります。

わたしの勤める特養で受け入れている実習生の多くは、2クールに分割(1クール目は10日間、2クール目は13日間など)し、実習を行っています。

「学ぶ」という観点からも、一度に詰め込むことは効果的ではありません。

1クール目の実習を終えたあとに先生・講師からフィードバックを受け、その後に2クール目の実習に臨むことで、より学びの深い実習となり得るからです。

ぼくの友人は「実習期間を1週間を1一週間で分割して行えるよう成功」を選んだよ。

実習が必要な方で仕事をしている場合は、入学前に「自分の希望する実習施設は、実習期間の分割が可能なのか?」「希望する場所以外にも、実習期間の分割が可能な実習施設はあるのか?」について、しっかりと確認しましょう。

通信課程の養成校を選ぶときのポイント

ここで「通信課程の養成校を選ぶ時のポイント」について、整理してみましょう。

ポイントは下記の3つとなります。

- 自分の望む場所・期間で実習が行えるか?(実習が必要な方のみ)

- 先生・講師・仲間と気軽に相談・交流できるか?

- 合格率は高いか?

1.自分の望む場所・期間で実習が行えるか?(実習が必要な方のみ)

繰り返しになりますが、実習が必要な方にとって「自分の望む場所・期間で実習が行えるか?」は、とても大切なポイントです。

実習を負担なくスムーズに終えることができれば、その分だけ試験勉強に専念する時間や余裕が生まれます。

前段でお伝えしたように、入学前にしっかりと確認しておくことをお勧めします。

2.先生・講師・仲間と気軽に相談・交流できるか?

通信課程であっても、気軽に質問・相談・交流ができる養成校を選びましょう。

社会福祉士の国家試験は、養成校を卒業した後に行われます。

在学中はもちろんですが、養成校を卒業した後も、試験日まで電話・メール等で相談に応じてくれるかどうかは大切なポイントです。

実際に養成校に電話し、話を聞いてみるのも良いね!

スタッフの受け答えから、養成校の雰囲気を感じることができます。

悩みや不安を聞いてくれたり、モチベーションを高めてくれる養成校を選ぶことが、みなさんの合格率を引き上げてくれます。

3.合格率は高いか?

社会福祉士の養成校はたくさんあり、養成校によって合格率にかなりの差があります。

ありがたいことに、養成校ごとの合格率は厚生労働省が、毎年ホームページで公開してくれています。

(参考資料)第32回社会福祉士国家試験学校別合格率

(参考資料)第33回社会福祉士国家試験学校別合格率

(参考資料)第34回社会福祉士国家試験学校別合格率

(参考資料)第35回社会福祉士国家試験学校別合格率

上記の資料は養成校選びの強い味方になるため、参考にしましょう。

合格率の高い養成校は、ノウハウや情報も豊富です。

まとめ

【通信過程で社会福祉士を目指すメリット】

- 自分のペースで計画的に無理なく学べる

- 仕事・家事・育児をしながらでも資格が取れる

- 入学するのがとても簡単

社会福祉士の需要・活躍の場は、今後もますます増えていきます。

学ぶことに、早いも遅もありません。

さぁみなさんも通信課程で、社会福祉士を目指しましょう!

今回の記事をきっかけに、社会福祉士を目指す方が一人でも多く生まれて欲しいと願います。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。